सैकड़ों वर्ष पुरानी ‘भज गोविन्दं’ आज भी प्रासंगिक।

डॉ. संतोष कुमार तिवारी।

डॉ. संतोष कुमार तिवारी।सैकड़ों वर्ष पुरानी आदि शंकराचार्य (788 – 820) की कृति ‘भज गोविन्दं’ आज भी प्रासंगिक है। आप जितने बार इसे पढेंगे, उतने बार आपको इस मायावी दुनिया के बारे में कुछ न कुछ नया सीखने को और नया चिन्तन-मनन करने को मिलेगा। ‘भज गोविन्दं’ संस्कृत भाषा में है। माया-मोह से मुक्त करने वाली यह छोटी से पुस्तक ‘भज गोविन्दम्’ भारतीय साहित्य की अक्षय कृति है।

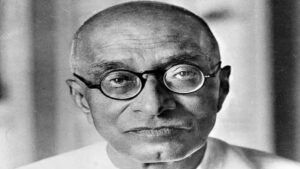

चक्रवर्ती राजगोपालाचारी (1878 – 1972) ने इस महान कृति की व्याख्या अपनी मातृ भाषा तमिल में की थी। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हमारे देश के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। उनकी कृति का हिन्दी में अनुवाद उनकी सुपुत्री लक्ष्मी देवदास गांधी ने किया। लक्ष्मी गांधी महात्मा गांधी की पुत्रवधू थीं। उनका विवाह बापू के पुत्र देवदास गांधी (1900 – 1957) से हुआ था। लक्ष्मी देवदास गांधी ने आपने पिता की कई पुस्तकों का हिन्दी में अनुवाद किया है।

चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने तमिल भाषा में महाभारत-कथा, दशरथनन्दन राम, आत्म-चिन्तन, आदि अनेक आध्यात्मिक पुस्तकें लिखीं। और इन सभी का हिन्दी सहित अनेक भाषओं में अनुवाद हो चुका है।

चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने ‘भज गोविन्दं’ के सभी श्लोकों के बारे में अपनी व्याख्या तमिल भाषा में लिखी थी। यह व्याख्या तमिल पत्रिका ‘कल्कि’ में सन् 1951 में धारावाहिक रूप में प्रकाशित हुई थी। बाद में इसका अंग्रेजी अनुवाद प्रोफेसर पी. शंकरनारायणन ने किया था जिसे पुस्तक रूप में भारतीय विद्या भवन, मुम्बई ने सन् 1965 में पहली बार प्रकाशित किया था।

चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने ‘भज गोविन्दं’ के सभी श्लोकों के बारे में अपनी व्याख्या तमिल भाषा में लिखी थी। यह व्याख्या तमिल पत्रिका ‘कल्कि’ में सन् 1951 में धारावाहिक रूप में प्रकाशित हुई थी। बाद में इसका अंग्रेजी अनुवाद प्रोफेसर पी. शंकरनारायणन ने किया था जिसे पुस्तक रूप में भारतीय विद्या भवन, मुम्बई ने सन् 1965 में पहली बार प्रकाशित किया था।पांडित्य अभिमान से बचें

‘भज गोविन्दं’ में श्री शंकराचार्य ने सबसे पहले पांडित्य अभिमान पर कड़े शब्दों से चोट की है!

भज गोविन्दं भज गोविन्दं,

गोविन्दं भज मूढ़मते।

संप्राप्ते सन्निहिते काले,

न हि न हि रक्षति डुकृञ् करणे॥

हे मोह से ग्रसित बुद्धि वाले मित्र, गोविंद को भजो, गोविन्द का नाम लो, गोविन्द से प्रेम करो क्योंकि मृत्यु के समय व्याकरण के नियम याद रखने से आपकी रक्षा नहीं हो सकती है।

चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने अपनी व्याख्या में कहा है:

ईश्वर-भक्ति के बिना पठन-पाठन या कोई भी विद्या व्यर्थ है। मनुष्य जिन अनेक प्रकार के अभिमानों में फंसा रहता है उनमें पांडित्य-गर्व भी एक है। यह तो सभी जानते हैं कि कामिनी- कांचन के लोभ में पड़कर लोग दुःखी होते हैं। श्री शंकराचार्य का कथन है कि विद्या-लोभ भी उसी श्रेणी में आता है। सारी आयु विद्या सीखने में बिता देना किन्तु भक्ति के लिए बिलकुल समय न बचाना – यह कैसी विडम्वना है!

समस्त शास्त्रों के शिखर पर पहुंचने वाले श्री शंकराचार्य ने अपने इस स्तोत्र में सभी प्रकार के मोहों का खण्डन किया है, पर पांडित्य-गर्व पर सबसे पहले प्रहार किया है, क्योंकि भक्ति- विहीन पण्डितों के साथ उन्हें बराबर भिड़ना पड़ता था।

श्री शंकराचार्य सभी प्रकार के पढ़े-लिखे लोगों को समझाना चाहते हैं कि कोरी भक्तिहीन विद्या से मनुष्य को कोई लाभ नहीं हो सकता।

धन की तृष्णा

मूल श्लोक

मूढ़ जहीहि धनागमतृष्णाम्,

कुरु सद्बुद्धिमं मनसि वितृष्णाम्।

यल्लभसे निजकर्मोपात्तं ,

वित्तं तेन विनोदय चित्तम्॥

भज गोविन्दं भज गोविन्दं,

भज गोविन्दं मूढ़मते॥

चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने अपनी व्याख्या में कहते हैं:

श्री शंकराचार्य ने सबसे पहले संसारी प्राणियों को यह चेतावनी दी थी कि पांडित्य और उससे मिलनेवाली ख्याति के लोभ में पड़कर ईश्वर को मत भूल जाओ । इसके बाद वह लोगों को धन-लालसा से होने वाले कष्ट से बचने को कहते हैं । यह देखते हुए भी कि पैसे के लोभ से सैकड़ों लोग अनेक कष्ट भुगतते हैं, लोगों के मन से धन-संग्रह करने की चाह हटती नहीं। इस तृष्णा पर मनुष्य को विजय पा लेनी चाहिए। धन का लोभ बुद्धि को नष्ट कर देने वाला रोग है। परिश्रम से जो मिलता है उससे सन्तोष मानकर और अधिक कमाने की इच्छा नहीं करनी चाहिए।

श्री शंकराचार्य का यह उपदेश केवल ज्ञानमागियों के लिए नहीं, बल्कि उन लोगों के लिए भी है जो शरीर-श्रम से जीवन-.निर्वाह करते हैं। ज्ञान और भक्ति पर सभीका अधिकार है। शंकराचार्य के गीत सभीके लिए हैं, जिनमें सामान्य व्यक्ति भी आ जाता है। ‘यल्लभसेनिजकर्मोपात्तं वित्तं तेन विनोदय चित्तम्’ – ‘परिश्रम कर के जो कुछ कमाते हो उसी से संतुष्ट रहो।’ ‘और कमाऊं’, ‘और कमाऊं’ की तृष्णा कभी शान्त नहीं होती। इससे हानि के सिवाय कभी लाभ नहीं हो सकता। इस तृष्णा को अपना वैरी समझो। उस पर विजय प्राप्त करो और मन में प्रसन्नता लाओ।

हम चाहते क्या हैं? मन में संतोष। जिसे संतोष नहीं, उसे कितना भी धन सुखी नहीं कर सकता। तब फिर अच्छे उपायों से और परिश्रम द्वारा उपार्जित वित्त से संतुष्ट न होकर अधिकाधिक कमाने की इच्छा क्यों करें? क्यों व्यर्थ दुःख मोल लेने की मूर्खता करें?

स्त्री के प्रति मोह

मूल श्लोक

नारीस्तनभरनाभिदेशम्,

दृष्ट्वा मागा मोहावेशम्।

एतन्मांसवसादिविकारं,

मनसि विचारय वारंवारम्॥

भज गोविन्दं भज गोविन्दं,

भज गोविन्दं मूढ़मते॥

इस श्लोक की व्याख्या चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने इस प्रकार की है:

श्री शंकराचार्य का तीसरा श्लोक स्त्री-मोह के बारे में है। सभी जानते हैं कि इस मोह पर विजय पाना अत्यधिक कठिन है। स्त्री का शारीरिक सौन्दर्य एक भ्रम है। उससे होने वाले मानसिक उद्वेग को सच्चा मत मानो। स्त्रियों के शरीर पर दृष्टि न डालो, भ्रम में मत पड़ो। जिसे तुम अतीव सुन्दर-सुगठित समझते हो, वह शरीर वास्तव में चर्बी और मांस आदि से विकृत है, इसमें कोई सन्देह नहीं।

श्री शंकराचार्य पहले चेतावनी देते हैं कि अपनी दृष्टि पर काबू रखो। दृष्टि को कुमार्ग पर जाने दोगे तो फिर पछताओगे। यह मत सोचो कि सुन्दर शरीर को देखने में क्या दोष है, मैं स्पर्श थोड़े ही कर रहा हूं। ऐसे विचारों से धोखा खाओगे। युवतियों पर दृष्टि डालोगे, तो मन में विकार उत्पन्न होगा। धैर्य कम होता जाएगा। उद्वेग उसी को कहते हैं जिससे मन वश के बाहर चला जाता है। बार-बार इस बात को ध्यान में लाओ कि यह सौन्दर्य झूठा है, भ्रम है। मन को अच्छी तरह वश में करने के बाद तो अपनी दृष्टि के बारे में चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं रहती।

इन्द्रियों के वेग को रोकने का अभ्यास करो। इसमें सफलता प्राप्त करने पर हमारा मन विजयी हो जाएगा। इसी में अनुपम आनन्द है। उपभोग की तृष्णा पहले मीठी लगती है, किन्तु बाद में निरन्तर दुःख देती रहती है। यदि हम इन्द्रियों के वेग को रोकने में सिद्ध हो जाएं तो हमारा मन अनायास ही शान्त रहेगा। इसी में शाश्वत आनन्द (Permanent Bliss) है।

इस स्थिति को पाने के लिए पहले आंखों को वश में रखने का अभ्यास करना चाहिए। यह मन की शान्ति के लिए अनिवार्य है। इसी में कल्याण है। सच्चे दिल से इसके लिए प्रयत्न करना चाहिए । दूसरे हमें साधु-महात्मा कह कर पुकारें, इस नीयत से ढोंग कदापि न करें।

कष्टपूर्ण सांसारिक जीवन

मूल श्लोक

नलिनीदलगतसलिलं तरलं,

तद्वज्जीवितमतिशयचपलम्।

विद्धि व्याध्यभिमानग्रस्तं,

लोकं शोकहतं च समस्तम्॥

भज गोविन्दं भज गोविन्दं,

भज गोविन्दं मूढ़मते॥

पांडित्य-मोह, वित्त-मोह और स्त्री-मोह तीनों का खण्डन करके चौथे श्लोक में श्री शंकराचार्य बताते हैं कि मनुष्य का सांसारिक जीवन किस प्रकार का होता है।

वह कहते हैं कि मनुष्य का जीवन उसी प्रकार चपल और अस्थिर होता है, जिस प्रकार तालाब में कमल के पत्तों के ऊपर पानी की बूंदें। इन्हीं बूंदों की तरह मनुष्यों का मन चंचल

रहता है। आशा-पाशों से मनुष्य के मन की ऐसी दशा होती है। उसका शरीर तो सदा रोगों से पीड़ित रहता है। सभी सांसारिक वस्तुओं के मूल में दुःख तो लगा ही रहता है। मनोवांछित वस्तु जब मिल जाती है, तब यह चिन्ता शुरू हो जाती है कि उसे किस प्रकार सुरक्षित रखा जाए। उसके खो जाने का डर मन को अशान्त करता रहता है। शरीर को दुःख देनेवाली बीमारियों की संख्या तो अपार है।

आशा-पाशों का और उनके कारण होने वाले मन के क्लेशों का क्या वर्णन किया जाए! इनका परिणाम दुःख है, सुख कभी नहीं। ग्राह के मुंह से बचने के लिए जिस आर्त्त भाव से गज ने भगवान् को पुकारा था, उसी प्रकार हम रोग और आसक्ति रूपी दो मुंहवाले ग्राह से छुटकारा पाने के लिए प्रभु को पुकारें, उसकी शरण में जाएं।

स्वजनों का स्वार्थरत प्रेम

एक मूर्ख व्यक्ति प्रश्न करता है- “आपके अनुसार संसार में दुःख-ही-दुःख है, किन्तु सभी वस्तुओं को कष्टदायक बताकर – इस शरीर को व्याधि-मन्दिर बताकर – आप मेरे जीवन के सुख को क्यों नष्ट करते हैं? मेरे स्वजनों को ही लीजिए। वे मुझ पर कितना प्रेम जताते हैं! इससे मुझे कितना आनन्द मिलता है! क्या यह मुझे सुखी करने के लिए काफी नहीं है? मेरी पत्नी का मेरे प्रति बड़ा अनुराग है; केवल वही संसार के समस्त दुःखों को मिटाने के लिए काफी है। इसे आप मोह क्यों कहते हैं?

इस तर्क का उत्तर देते हुए श्री शंकराचार्य कहते हैं–

मूल श्लोक

यावद् वित्तोपार्जनशक्त:,

तावन्निजपरिवारो रक्तः।

पश्चात जर्जरभूते देहे,

वार्ता पृच्छति कोऽपि न गेहे॥

भज गोविन्दं भज गोविन्दं,

भज गोविन्दं मूढ़मते॥

अर्थात्, जब तक शरीर में बल है तभी तक धनोपार्जन किया जा सकता है। जिनको तुम स्वजन कहते हो, वे तभी तक तुम्हें प्यार करेंगे जब तक तुम्हारे पास पैसे हैं। वृद्धावस्था में

तुम स्वयं देखोगे कि तुम्हारे स्वजन तुम्हारा कुछ ध्यान नहीं रखते, उलटे वे तुमसे दूर भागेंगे।

परिवार के लोगों के स्वभाव का इस प्रकार वर्णन करके श्री शंकराचार्य ने संसार की प्रचलित रीति बतलाई है। उनका ध्येय यह नहीं है कि परिवार के लोग भी स्वार्थी होते हैं, इसलिए उनकी अवहेलना की जाए। उन्होंने तो हमें चेताया है कि निस्सार वस्तु को सारयुक्त समझकर धोखे में मत आओ, अस्थिर वस्तुओं में चित्त लगाकर अन्त में दुःख को निमंत्रण मत दो, गोविन्द के पदारविन्द ही सच्ची स्थायी वस्तु हैं, उन्हीं में चित्त को आसक्त रखो। स्वजन तभी तक तुम्हें प्यार करेंगे जब तक तुम उनका भरण-पोषण करते रहोगे। जब तुम्हारे अन्दर धन कमाने की शक्ति नहीं रहेगी, तब वे सब तुम्हें त्याग देंगे। इसलिए उनका इस समय का प्रेम देखकर धोखा मत खाओ।

पत्नी का भी प्रेम सीमित है

प्रश्नकर्ता फिर पूछता है:

“अच्छा स्वजनों के बारे में आप जो कहते हैं, वह शायद सही हो। किन्तु मेरी पत्नी मुझ पर जो प्रेम प्रदर्शित करती है, वह कभी झूठा नहीं हो सकता। शरीरों के पृथक् होने पर भी हम दोनों एक ही प्राणी के समान हैं। वह मेरे शरीर के छोटे-से-छोटे अंग को भी अपना ही समझती है। ऐसी मेरी पत्नी जब पास बैठी है, तब क्या मेरे इस जीवन में कोई सार नहीं?” श्री शंकराचार्य उत्तर देते हैं:

मूल श्लोक

यावत् पवनो निवसति देहे,

तावत् पृच्छति कुशलं गेहे।

गतवति वायौ देहापाये,

भार्या बिभ्यति तस्मिद् काये॥

भज गोविन्दं भज गोविन्दं

भज गोविन्दं मूढ़मते॥

अर्थात्, भाई, जब तक तुम्हारे शरीर में प्राण हैं तभी तक तुम्हारी प्यारी पत्नी तुमसे प्रेम करेगी। किन्तु तुम्हारे निर्जीव शरीर को देखकर वह पत्नी डर कर दूर भागेगी। जिस जीवित शरीर का पत्नी ने आलिंगन किया, उसे पुचकारा और अपना ही समझा, श्वास के बन्द हो जाने पर उसी को भूत-प्रेत समझ कर वह डर के मारे भाग जाती है। तुम्हारे जीते रहते, तो उसने तुमसे कई बार पूछा होगा- “अब दर्द कैसा है? सोए कि नहीं? पांव दबा दूं?” यदि मृत शरीर एकाएक हिलने लगे तो वही पत्नी कांपकर चीखती हुई भाग जाएगी।

शारीरिक मोह की यही गति है। इसलिए अलिप्त होकर अपना जीवन बिताते जाओ। हर एक वस्तु को परखो और फिर जो कुछ करना हो उचित रूप से करो, झूठ को सच समझ कर क्लेश मत पाओ। जब तक शरीर में प्राण रहता है तभी तक पत्नी, सन्तान, परिवार आदि का शरीर के साथ सम्बन्ध रहता है, बाद में कुछ नहीं।

मोह को छोड़ो, अपने को पहचानो

मूल श्लोक

बालस्तावत् क्रीडासक्तः,

तरुणस्तावत् तरुणीरक्त:।

वृद्धस्तावच्चिन्तामग्न:,

पारे ब्रह्मणि कोऽपि न लग्न:॥

भज गोविन्दं भज गोविन्दं

भज गोविन्दं मूढ़मते॥

बचपन खेल में बीत जाता है। युवावस्था में मन विकारों में लीन रहता है; युवतियों के सिवाय और किसी विषय में चित्त नहीं लगता। बुढ़ापे में तो स्त्री और बच्चों की ही फिक्र लगी रहती है। सारी जिंदगी इसी प्रकार बीतती चली जाती है। ईश्वर को किसी भी अवस्था में हम याद नहीं करते। बाल्यकाल, युवावस्था और वृद्धावस्था – इन तीनों अवस्थाओं में मनुष्य क्रमशः खेल-कूद, कामोपभोग और चिन्ताओं में समय बिता देता है, ज्ञान की दिशा में कभी प्रयास नहीं करता।

यह जानते हुए भी कि इन चीजों में शाश्वत शान्ति नहीं मिलती, सब मोह है, कोई सच्ची

वस्तु को पहचानने का प्रयत्न नहीं करता।

मूल श्लोक

का ते कान्ता कस्ते पुत्रः,

संसारोऽयमतीव विचित्रः।

कस्य त्वं वा कुत अयातः,

तत्त्वं चिन्तय यदिदं भ्रातः॥

भज गोविन्दं भज गोविन्दं

भज गोविन्दं मूढ़मते॥

भाई, तुम्हारी पत्नी कौन है? तुम्हारा पुत्र कहां से आया? कौन किसका है? तुम स्वयं कौन हो? ये सारी बातें अति विचित्र हैं। व्यर्थ चिन्ताओं में समय नष्ट न करके इन बातों पर जरा विचार करो।

तुम्हारी प्रेयसी पत्नी का तुम्हारे साथ कहां तक सम्बन्ध रहता है? तुम्हारा पुत्र, जिस पर तुम बेहद प्यार दिखाते हो, कौन है? तुम कौन हो, किसके हो, कहां से आए हो? पहले कहां थे? तुम स्वयंभू तो नहीं हो? जिन पर तुम आसक्त हो उनका तुम्हारे साथ किस प्रकार का बन्धन है? व्यर्थ आसक्ति और चिन्ता दोनों छोड़ दो। मोह के छूटने पर चित्त को शान्ति मिलेगी। क्षणभंगुर शरीर और शाश्वत आत्मा को एक ही वस्तु न मानो। माया के वश मत हो जाओ। उसमें निरन्तर दुःख-ही-दुःख है।

श्री शंकराचार्य कहते हैं- ‘संसारोऽयमतीव विचित्रः।’ यह संसार अत्यन्त विचित्र है, नानारूपी है, सुन्दर प्रतीत होने वाला है, अतीव आकर्षक है, इसके तत्व को समझना सरल नहीं।

सत्संग की महिमा: सत्संगति अपार शक्तिदायक होती है

मूल श्लोक

सत्संगत्वे निस्संगत्व,

निस्संगत्वे निर्मोहत्वम्।

निर्मोहत्वे निश्चलचित्तं

निश्चलचित्तं जीवन्मुक्तिः॥

भज गोविन्दं भज गोविन्दं

भज गोविन्दं मूढ़मते॥

सज्जनों के समीप रहकर अपने मन से आशा-पाशों को हटाने का प्रयत्न करो। सत्संगति अपार शक्तिदायक होती है, यह कौन नहीं जानता! मन पर सत्संगति का प्रभाव उपदेश से भी अधिक पड़ता है। संतों के साथ रहने से मन में शान्ति पैदा होती है, चित्त स्थिर रहता है। ज्यों-ज्यों इच्छाएं और आसक्तियां कम होती जाएंगी, त्यों-त्यों मोह भी क्षीण होता जाएगा ।

मोह के वश होने पर मनुष्य अच्छी और बुरी, उच्च और नीच वस्तुओं को पहचान नहीं पाता। सच को झूठ और झूठ को सच समझना ही मोह है। आशा-पाशों के कम होने पर मोह भी कम हो जाता है। मोह के एकदम नष्ट होने पर मनुष्य का चित्त पवित्र, निश्छल और निर्विकल्प हो जाता है। पवित्रता ही शिव का स्वरूप है। उस ऊंची स्थिति को प्राप्त करना ही मुक्ति है।

सत्संग से विरक्ति और निर्मोह की अवस्था प्राप्त होती है। कुसंग से इनका उलटा परिणाम होता है। यदि हमारा ध्येय मुक्ति है, तो हमें अच्छे लोगों का ही साथ करना चाहिए; नास्तिकों का साथ छोड़ना ही होगा। हां, उनकी निन्दा न करें। परमात्मा से प्रार्थना करें कि वह नास्तिकों पर अपनी दया दृष्टि रखे। तुम्हारे मन में भक्ति-भाव हो तो उसे प्रभु का वात्सल्य समझकर प्रसन्न रहो और उनके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करो।

दु:ख के निवारण की अचूक दवा

श्री शंकराचार्य कहते हैं कि सच्चा ज्ञान ही सांसारिक दुःख को मिटा सकता है। दुःख-निवारण के लिए ज्ञान ही अचूक दवा है, इसमें किसी प्रकार भी शंका नहीं है।

मूल श्लोक

वयसि गते कः कामविकारः,

शुष्के नीरे कः कासारः।

क्षीणे वित्ते कः परिवारः,

ज्ञाते तत्त्वे कः संसारः॥

भज गोविन्दं भज गोविन्दं

भज गोविन्दं मूढ़मते॥

जरावस्था (वृद्धावस्था) में काम-वासना अपने-आप कम हो जाती है।

पानी के सूख जाने पर तालाब पहचानने में नहीं आता। धन क्षीण हो जाने पर स्वजन पास नहीं आते। इसी प्रकार ज्ञान की प्राप्ति होने पर सांसारिक व्यथाएं हमसे दूर हो जाती हैं। इस तत्वज्ञान को पाने के लिए सच्चरित्र और भक्तिशील बनना आवश्यक है। अपने यौवन पर, सुन्दर स्वास्थ्य पर, धन दौलत पर अथवा बन्धुजनों पर कभी घमंड न करो। कालदेव एक क्षण में तुम्हारा वह सब कुछ छीन सकते हैं, तुम्हारे सारे गर्व को नष्ट कर सकते हैं। जग की अनित्यता को खूब समझकर जीवन चलाओ। सच्चे ज्ञान-मार्ग का अनुसरण करो। ज्ञानी अपने ज्ञान के प्रभाव से वैराग्य की ओर जाता है:

मूल श्लोक

मा कुरु धनजनयौवनगर्वं,

हरति निमेषात् काल: सर्वम्।

मायामयमिदमखिलं हित्वा,

ब्रह्मपदं त्वं प्रविश विदित्वा॥

भज गोविन्दं भज गोविन्दं

भज गोविन्दं मूढ़मते॥

श्री शंकराचार्य कहते हैं कि इस संसार के सभी सुख और धन-वैभव क्षणभंगुर हैं। उनकी नश्वरता को ध्यान में रखकर परमार्थ के मार्ग पर चलो।

काल देवता का ताण्डव-नृत्य

मूल श्लोक

दिनमपि रजनी सायं प्रातः,

शिशिरवसन्तौ पुनरायात:।

कालः क्रीडति गच्छत्यायु:,

तदपि न मुंचत्याशावायुः॥

भज गोविन्दं भज गोविन्दं

भज गोविन्दं मूढ़मते॥

संसार से वैराग्य उत्पन्न करते हुए श्री शंकराचार्य सांसारिक प्राणियों से कहते हैं कि दिन और रात नित्य नियमानुसार होते रहते हैं, बारी-बारी से सदा सुबह-शाम होती रहती है। शिशिर और वसन्त तथा अन्य ऋतुएं काल-चक्र में क्रमशः घूमती रहती हैं, वैसे ही जैसे रंगमंच पर एक सुन्दर नर्तकी हमें अपनी नृत्य-कला के विभिन्न प्रदर्शन एक-के-बाद दिखाती जाती है। वास्तव में यह काल-देवता का ताण्डव-नृत्य ही है। ज्यों-ज्यों दिन बीतते हैं, ऋतुएं बदलती हैं, त्यों-त्यों हमारी आयु भी बीतती चली जाती है। सुप्रसिद्ध तमिल-ग्रन्थ ‘कुरल’ के रचयिता का भी यही कहना है कि प्रत्येक दिन, यद्यपि वह अत्यधिक मधुर प्रतीत होता है, वास्तव में वह हमारी आयु की अवधि को काटने वाला छुरा है।

प्रतिक्षण बीतते हुए समय का श्री शंकराचार्य ने कैसा सुन्दर वर्णन किया है! उषाकाल और संध्याकाल से बढ़कर और क्या चीज सुन्दर है? रात्रि का एकान्त सौन्दर्य भी अनुपम होता है। ऋतुओं की मोहकता का वर्णन ही क्या किया जाए, किन्तु सच पूछा जाए तो यह अति सुन्दर भ्रमणशील काल-चक्र हमारी आयु को बराबर काटता जाता है। इस बात को अच्छी तरह जानते हुए भी हम आशा-पाशों को नहीं छोड़ते, यह कैसी मूर्खता है!

आत्मा का कोई अपना या पराया नहीं होता

मूल श्लोक

का ते कान्ता तनगतचिन्ता,

वातुल, किं तव नास्ति नियन्ता?

क्षणमपि सज्जनसंगतिरेका,

भवति भवार्णवतरणे नौका॥

भज गोविन्दं भज गोविन्दं

भज गोविन्दं मूढ़मते॥

अपनी आसक्ति पर, अपने अनुरागों पर जरा विचार करो। यह रही तुम्हारी पत्नी। उसका तुम्हारी आत्मा के साथ क्या सम्बन्ध है? इस जन्म में वह तुम्हारी पत्नी है। मालूम नहीं भविष्य में वह तुम्हारी कौन बनेगी। तुम यह भी नहीं जानते कि पूर्व जन्म में वह तुम्हारी थी या नहीं। आत्मा में कोई बन्धन नहीं होता। उसका कोई अपना या पराया नहीं होता। अतएव अनित्य वस्तुओं के लिए इतनी चिन्ता क्यों? हमारे इस जन्म के साथ ही परिवार का सम्बन्ध छूट जाता है। अनन्त काल में हमारी आयु की अवधि एक बहुत ही छोटी वस्तु है, क्षण के बराबर है। इस क्षण के बीतने पर तुम कहां, तुम्हारी पत्नी कहां?

यदि पत्नी का यह हाल है तो अन्य वस्तुओं के बारे में, स्वजनों के बारे में कुछ कहने की आवश्यकता ही कहां रहती है! शरीर से प्राण छूट जाने पर फिर कोई शरीर के साथ सम्बन्ध नहीं रखता। यह सब जानते हुए भी सांसारिक वस्तुओं से हमारा मोह छूटता नहीं। इस मोह को दूर करने के लिए ही भगवान शंकराचार्य ने भज गोविन्दं स्तोत्र की रचना की है। यह स्तोत्र ‘मोहमुद्गर’ (मोह को तोड़नेवाले मुद्गर) के नाम से भी प्रसिद्ध है।

सच्चे वैरागी बनो, ढोंगी नहीं

मूल श्लोक

अङ्गं गलितं पलितं मुण्डं,

दशनविहीनं जतं तुण्डम्।

वृद्धो याति गृहीत्वा दण्डं,

तदपि न मुंचति आशापिण्डम्॥

भज गोविन्दं भज गोविन्दं

भज गोविन्दं मूढ़मते॥

शरीर शिथिल हो गया है। बाल पक गए हैं। मुंह में एक भी दांत नहीं रह गया । लकड़ी के बिना चला नहीं जाता । फिर भी आशा-पाशों की कमी नहीं ।

मूल श्लोक

अग्रे वह्निः पृष्ठे भानू,

रात्रौ चुबुकसमर्पितजानुः।

करतलभिक्षा तरुतलवासः,

तदपि न मुञ्चत्याशापाशः॥

भज गोविन्दं भज गोविन्दं

भज गोविन्दं मूढ़मते॥

बेचारे बूढ़े से सरदी सही नहीं जाती। उसके अंग कांपते हैं। वह कभी आग के सामने बैठता है, तो कभी धूप में । रात को पैर फैलाकर उससे सोया नहीं जाता। इसका भी भरोसा नहीं कि कल कुछ खाने को मिलेगा कि नहीं। ऐसी हालत में भी वासनाएं बराबर बनी रहती हैं।

अनासक्त हुए बिना ज्ञान-प्राप्ति सम्भव नहीं

मूल श्लोक

कुरुते गंगासागर गमनं,

व्रतपरिपालनमथवा दानम्।

ज्ञानविहीने सर्वमतेनं,

मुक्तिन भजति जन्मशतेनं॥

भज गोविन्दं भज गोविन्दं

भज गोविन्दं मूढ़मते॥

संसार के सभी धर्मों में बारम्बार यही बात बताई जाती है कि अज्ञान को दूर करो और ज्ञान का अर्जन करो ।

तुम चाहे गंगा-स्नान करो, नाना प्रकार-के व्रतों का पालन करो, समुद्र-स्नान करो, किन्तु ज्ञान के बिना ये सब निरर्थक हैं। ज्ञान के बिना केवल स्नान-दानादि-जैसे पुण्य-कर्मों से मुक्ति नहीं मिल सकती । जब हृदय शुद्ध और भक्ति से परिपूर्ण हो जाए तभी स्नान-दान-व्रतों से लाभ हो सकता है।

ज्ञान और विद्या ये दोनों बिलकुल पृथक् वस्तुएं हैं। केवल विद्या-सम्पन्न हो जाने से ही कोई ज्ञानी नहीं कहला सकता । नाना ग्रंथों के पठन-पाठन में समर्थ हो जाना ही ज्ञान की परिभाषा नहीं है। सच्चा ज्ञान वही है जो हमें आशा-पाशों से मुक्ति दिला सके। इसमें हम जितने सफल होंगे उतने ही हम ज्ञानी बनेंगे। जिस प्रकार मैल के नीचे बैठ जाने पर पानी निर्मल हो जाता है, उसी प्रकार आसक्तियों से निवृत्त होने पर चित्त की शुद्धि होती है, मन में ज्ञान का उदय होता है। आसक्तियां एकदम नहीं हट जाएंगी। अभ्यास से वे क्रमशः कम होती जाएंगी । ज्ञान-सम्पन्न होने के बाद समुद्र में स्नान करो, व्रतादि का पालन करो। शरीर से किए जानेवाले सभी सत्कर्म तभी सफल हो सकते हैं जब वे सद्बुद्धि से प्ररित होकर किए जाते हैं।

वैराग्य ही सच्चा सुख है

मूल श्लोक

सुरमन्दिरतरुमूलनिवासः,

शय्या भूतलमजिनं वासः।

सर्वपरिग्रहभोगत्यागः,

कस्य सुखं न करोति विरागः॥

भज गोविन्दं भज गोविन्दं

भज गोविन्दं मूढ़मते॥

मन से आसक्तियों को निकाल देने से जिस सुख का अनुभव होता है, जो मानसिक शान्ति मिलती है, वही सच्चा सुख औरं वही सच्ची शान्ति है। जमीन पर सो जाना, मृग-चर्म पहनकर मन्दिर में किसी पेड़ की छाया में निवास करना, इसमें जो सुख है, वह ऐश और आराम में नहीं है। वैराग्य से किसको लाभ नहीं पहुंचता!

तमिल-ग्रंथ ‘कुरल’ में भी लिखा है कि निष्काम होने के समान सुख इहलोक-परलोक में कहीं भी नहीं है। चित्त शान्त हो, इससे बढ़कर और क्या सुख हो सकता है! नाना प्रकार की बाह्य वस्तुओं से, शारीरिक उपभोगों से हम सुख प्राप्त नहीं कर सकते।

‘शय्या भूतल’ इत्यादि कहकर आचार्य शंकर यह प्रतिपादित करते हैं कि अनासक्ति में जो सुख है, वह विषय-भोग में नहीं है। वैराग्य से डरने वालों को, जो संसार के माया-जाल में फंसे रहना चाहते हैं, आचार्यश्री अपना अनुभव बताते हैं कि इच्छाओं को हटाने में ही पूर्ण आनन्द है, आसक्ति से मन और शरीर दोनों को दुःख-ही-दुःख मिलता है, इसमें रत्ती भर भी शंका नहीं करनी चाहिए।

मूल श्लोक

योगरतो वा भोगरतो वा,

संगरतो वा संगवीहिनः।

यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तं,

नन्दति नन्दति नन्दत्येव॥

भज गोविन्दं भज गोविन्दं

भज गोविन्दं मूढ़मते॥

मनुष्य के लिए दो प्रकार के सुख उपलब्ध हैं- एक तो इन्द्रियों द्वारा प्राप्त होनेवाला सुख और दूसरा अपने अन्दर स्थित ब्रह्म में लीन होने से मिलनेवाला आनन्द। इन दोनों प्रकार के अनुभवों में महान् अन्तर है। ब्रह्मानन्द ही अनन्त और स्थायी होता है, आग्रह करने के लिए श्री शंकराचार्य तीन बार कहते हैं- ‘नन्दति, नन्दति, नन्दत्येव ।’

स्वामी माणिकवाचक भी आत्मा-रूपी भ्रमर को सम्बोधित करते हुए कहते हैं- “इन छोटे-छोटे फूलों में क्यों मधु ढूंढ़ते हो, ईश्वर-रूपी पुष्प के पास क्यों नहीं जाते जो स्मरण मात्र से, ध्यानमग्न होते ही परमानन्दमधु की वर्षा करता है? जाओ,उस मधु का आस्वादन करो।”

हमें गृहस्थ-जीवन में रहकर भी चित्त को परिग्रह से हटाकर ईश्वर के ध्यान में लगाना चाहिए। यह असाध्य नहीं है। सांसारिक कार्यों में लगे रहने पर भी यदि हम मन को वश में रखें और प्रभु के ध्यान में लगे रहें, तो हम निरंतर सुख पा सकते हैं।

ईश्वर के अनेक नाम-रूप

मूल श्लोक

गेयं गीता नामसहस्र

ध्येयं श्रीपतिरूपमजस्त्रम्।

नेयं सज्जनसंगे चित्तं

देयं दीनजनाय च वित्तम्॥

भज गोविन्दं भज गोविन्दं

भज गोविन्दं मूढ़मते॥

भक्त लोगों ने अनेक नामों से ईश्वर को पुकारा है, भिन्न-भिन्न रूपों से उसका वर्णन किया है, विविध प्रकार से उसकी उपासना की है। प्रायः यह देखा जाता है कि जिस रूप को हम मन में धारण करते आए हैं, जिस नाम को बार-बार पुकारने की हमारी आदत है, उसी रूप का ध्यान करना, उसी नाम का जप करना हमारे लिए सरल होता है। तभी मन भक्ति से पिघलता है और उपासना में सफलता प्राप्त होती है। शिव और विष्णु – ये दोनों एक ही परमेश्वर के नामान्तर हैं। अपने इष्ट देवता के प्रति प्रेम और भक्ति से वशीभूत होकर विष्णु-भक्त कहते हैं कि शिव विष्णु के दास हैं, और उधर शिव-भक्त कहते हैं कि विष्णु महादेव शिव के चाकर हैं। अपने मन में प्रतिष्ठित देव के प्रति भक्ति के वशीभूत होकर ये भक्त इस प्रकार कहते हैं। वास्तव में एक ही परमेश्वर के ये विभिन्न नाम हैं। इन नाम-भेदों से, भाव-रूपान्तरों से हमें घबराना नहीं चाहिए।

हमारे सन्त-महात्माओं ने एक ही परमात्मा के प्रति अपने-अपने ढंग से भक्ति के स्तोत्र रचे हैं। ईश्वर को जिसने जिस रूप में देखा, उसी में आनन्द पाया और उसी को अपने स्तोत्रों का केन्द्र-बिन्दु माना।

हमारे देश में कई सन्त हो चुके हैं। सबने भक्ति के स्तोत्र रचे हैं। अलग-अलग नामों से उन सबने ईश्वर को पुकारा है, परमात्मा की महिमा गाई है। ये अगणित नाम एक ही परमेश्वर की संज्ञा हैं।

भक्ति को एक ही स्थल पर केन्द्रित रखना आवश्यक है

माणिकवाचक स्वामी ने इस तत्व को अच्छी तरह समझाया है। अपने उपास्य देव की महिमा गाने का प्रत्येक भक्त को पूरा-पूरा अधिकार है। भक्ति के आवेश में आकर ही कोई यह कहता है-

हस्तिना ताड्यमानोऽपि न गच्छेत् – मंदिरम्।

अर्थात्, हाथी से कुचले जाने पर भी अमुक मंदिर में न जाओ । इसमें दूसरे धर्मावलम्बियों के प्रति तिरस्कार का भाव नहीं है, न ऐसा अज्ञान के वश होकर ही कहा गया है। इसका लक्ष्य केवल भक्ति को एक ही स्थल पर केन्द्रित रखना है, उसे विश्व खलित होने से बचाना है।

शिव-भक्त माणिकवाचक के स्तोत्र और श्री शंकराचार्य के ‘ध्येयं श्रीपतिरूपमजस्रम्’ में कोई अर्थ-भेद नहीं है। दोनों सन्त एक ही तत्त्व को अक्षरशः समान रूप में समझते हैं।

हरि का नाम लेते ही पापों से मुक्ति

मूल श्लोक

भगवद्गीता किञ्चिदधीता,

गंगा जललव कणिकापीता।

सकृदपि येन मुरारि समर्चा,

क्रियते तस्य यमेन न चर्चा॥

भज गोविन्दं भज गोविन्दं

भज गोविन्दं मूढ़मते॥

महाज्ञानी श्री शंकराचार्य की इस उक्ति में भक्ति, ज्ञान और व्रत इन सबका समावेश है। वह कहते हैं- “एक बार भी हरि का नाम ले लो, थोड़ा-बहुत भी भगवद्गीता का कभी अध्ययन कर लो, गंगाजल की एक बूंद ही सही, उसका पान कर लो, बस तुम पापों से बच जाओगे, फिर तुम्हें यमदेव से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं रहेगी । भक्तवत्सल, पतितपावन, दीनदुःखहरण प्रभु की महिमा को सभी सन्तों ने गाया है।”

मूल श्लोक

पुनरपि जननं पुनरपि मरणं,

पुनरपि जननी जठरे शयनम्।

इह संसारे खलु दुस्तारे,

कृपया पारे पाहि मुरारे॥

भज गोविन्दं भज गोविन्दं

भज गोविन्दं मूढ़मते॥

श्री शंकराचार्य अत्यन्त दीनभाव से दूसरे गीत में कहते हैं- “हे मुरारि, कितनी बार जन्म लूं, फिर मरण पाकर कितनी बार भिन्न-भिन्न माताओं के गर्भ में वास करूं, इसका मुझे पार

नहीं दिखाई दे रहा है। इस अगाध संसार-सागर में डूबने से मुझे बचाओ।”

श्री शंकराचार्य-जैसे महाज्ञानी भी जब आर्त्त होकर भगवान् की असीम कृपा की शरण लेते हैं, तब हमारे-जैसे अल्पशिक्षितों में ऐसी क्या वस्तु है जिसके कारण हम दम्भ करें।

योगी का शिशु-जैसा ह्रदय

कई लोग ईश्वर-प्रेम में एकदम लीन होकर दीवाने-से बन जाते हैं। ऐसे लोगों के विषय में श्री शंकराचार्य कहते हैं-

मूल श्लोक

रथ्याकर्पटविरचितकन्थः,

पुण्यापुण्यविवर्जितपन्थः।

योगीयोगनियोजित चित्त:,

रमते बालोन्मत्तवदेव॥

भज गोविन्दं भज गोविन्दं

भज गोविन्दं मूढ़मते॥

योगी का मन भोलेभाले बच्चे-जैसा होता है। वह उन्मत्त दशा में आनन्द पाता है। ऐसी अवस्था पर पहुंचना तब तक असाध्य है जब तक मन का पूर्ण विकास न हो जाए। सामान्य मनुष्य के लिए यह अशक्य है। ऐसी बालोन्मत्त दशा में ही ब्रह्मानन्द का अनुभव किया जा सकता है। अन्यथा वह ढोंग मात्र होता है। यदि हमने पूर्व के कर्त्तव्यों का ठीक तरह से पालन किया हो तो योगानन्द का यह अनुभव अपने-आप मिल जाता है।

सबसे पहले हमें इन्द्रियों के पाश में न फंसकर उनपर विजय प्राप्त करनी चाहिए। इसके लिए भगवद्भक्ति अत्यावश्यक है। अपने कर्मफलों से छुटकारा पाने के लिए भक्ति के सिवा दूसरा कोई उपाय नहीं है। चित्त का मल भक्ति से ही दूर होगा। ब्रह्मानन्द का अनुभव तभी मिलेगा और तभी हम उस अनुपम बालोन्मत्त दशा में पहुंचेंगे, जिसका वर्णन स्वामी माणिकवाचक ने अपने ‘मुत्तिनेरि’-गान में किया है।

सुख-दुःख की मिथ्या भावना

हम सोते-सोते कई प्रकार के स्वप्न देखते हैं। उनमें कुछ डरावने और दुःखप्रद होते हैं। उन्हें देखकर जब हम जागते हैं तब हमें इस बात की बड़ी खुशी होती है कि ये सारी बातें स्वप्न की थीं। इसी प्रकार जीवन के सुख-दुःखों को भी स्वप्न ही समझना चाहिए –

मूल श्लोक

कस्त्वं कोऽहं कुत आयातः,

का मे जननी को मे तातः।

इति परिभावय सर्वमसारम्,

विश्वं त्यक्त्वा स्वप्न विचारम्॥

भज गोविन्दं भज गोविन्दं

भज गोविन्दं मूढ़मते॥

मैं और ‘मेरा’ की भावना के कारण हम क्रोध ओर संकट के पात्र बनते हैं। आखिर यह ‘मैं’ क्या चीज है, सोचो तो सही ! शरीर में जब तक प्राण हैं तभी तक ‘मैं’ और ‘तू’ से मतलब रहता है। इस जन्म के तुम्हारे माता-पिता और प्रियजन मालूम नहीं कौन थे और कहां थे। तुम स्वयं कौन थे? इससे पहले क्या मालूम तुमने और कितने जन्म लिए और कितनी बार जननी के उदर-रूपी कारागृह में वास किया? क्या उन माताओं को अब पहचान सकोगे? यदि पहचान भी लिया तो क्या उनके प्रति वैसा ही प्रेम दिखा सकोगे? तुम किस वस्तु के अंश हो।

इस विश्व की समस्त वस्तुएं वास्तव में एक ही हैं। भिन्न- भिन्न रूपों में होने के कारण हम उनके बारे में भ्रम में पड़े रहते हैं। शंकराचार्य कहते हैं- “स्वप्न से जागृत हो जाओ, उस परम तत्व को समझने और पहचानने का प्रयत्न करो। तब तुम्हारी चिन्ताएं दूर हो जाएंगी। किसी पर क्रोध न करो । किससे तुम्हें द्वेष है? यदि किसी पर क्रोध या द्वेष करते हो तो उसका यही अर्थ है कि तुम अपने पर ही नाराज हो। नारायण घट-घट-वासी हैं, अन्तर्यामी हैं। इसलिए भेदभाव छोड़ो । सबमें अपने को देखो । सभी प्राणियों में परमात्मा का वास है।”

मूल श्लोक

त्वयि मयि चान्यत्रैको विष्णुः,

व्यर्थं कुप्यसि मय्यप्पि विष्णुः।

सर्वस्मिन्नपि पश्यात्मानं

सर्वत्रोत्सृज भेदाज्ञानम्॥

भज गोविन्दं भज गोविन्दं

भज गोविन्दं मूढ़मते॥

शत्रौ मित्रे पुत्रे बन्धौ

मा कुरु यत्नं विग्रह-सन्धौ।

भव समचित्तः सर्वत्र त्वं

वाञ्छस्यचिराद् यदि विष्णुत्वम्॥

भज गोविन्दं भज गोविन्दं

भज गोविन्दं सूढ़मते॥

(शत्रु, मित्र, पुत्र, बन्धु-बांधवों से प्रेम और द्वेष मत करो।) राग-द्वेष से हमारा बन्धन बढ़ता जाता है। आशापाशों से मन में भ्रम और दुःख उत्पन्न होते हैं। अभ्यास से समचित्त होना संभव है। तभी हम सर्वव्यापी भगवान् को देख पाएंगे और मुक्ति अर्थात् विष्णुत्व को प्राप्त कर सकेंगे।

आत्मज्ञान कैसे प्राप्त हो?

मूल श्लोक

कामं क्रोधं लोभं मोहं

त्यक्त्वात्मानं भावय कोऽहम्।

आत्मज्ञानविहीना मूढ़ाः

ते पच्यन्ते नरकनिगूढाः॥

भज गोविन्दं भज गोविन्दं

भज गोविन्दं मूढ़मते॥

काम, क्रोध, लोभ, मोह को छोड़ कर, स्वयं में स्थित होकर यह विचार करो कि मैं कौन हूँ। आत्मज्ञान के बिना जीवन बिताना नरक में रहने के समान है। जीवन के क्लेश और दुःखों को सहन करने की शक्ति आत्म-ज्ञान से ही प्राप्त होती है।

गरीबों की मदद करो

मूल श्लोक

गेयं गीतानामसहस्रं

ध्येयं श्रीपतिरूपमजस्त्रम्।

नेयं सज्जनसंगे चित्तं

देयं दीनजनाय च विद्यम्॥

भज गोविन्दं भज गोविन्दं

भज गोविन्दं मूढ़मते॥

श्री शंकराचार्य कहते हैं कि लक्ष्मीकान्त भगवान् विष्णु का सतत ध्यान करो। एक ही परम वस्तु को भक्तों ने तरह-तरह के नामों से सम्बोधित किया है। अपनी-अपनी रुचि के अनुसार किसी एक आकार में ईश्वर की कल्पना कर के उसी के ध्यान में लगे रहना – यही ईश्वर प्रेम है।

जब कभी तुम्हारा मन कलुषित वस्तुओं के पीछे जाने लगे तब अपने मन को सज्जनों की संगति में लगाओ। शरीर से अथवा मन से भी यदि तुम्हारा सम्पर्क अच्छे लोगों के साथ रहे, तो तुम मलिन होने से बच जाओगे।

यदि तुम्हारे पास धन है, तो उसका सदुपयोग करो। दीन जनों को देने में ही धन की सार्थकता होती है। तुम्हारे दान से किसी गरीब का संकट मिटता हो, तो उससे बढ़कर आनन्द की और क्या बात हो सकती है?

इस प्रकार श्री शंकराचार्य न केवल संन्यासियों को अपितु गृहस्थों को भी अपने ‘भज गोविन्दं’ स्त्रोत्र द्वारा उपदेश देते हुए कहते हैं – ‘देयं दीनजनाय च वित्तम्’, अर्थात् गरीबों को अपने पास जो है, उसमें से कुछ दो, उनकी मदद करो।

आसक्ति का त्याग ही सच्चा संन्यास है

श्री शंकराचार्य का कथन है कि गीता के पाठ के साथ हरि के नाम का भी बार-बार जप करना चाहिए। आइए, हम इस उपदेश के सार को समझने का प्रयत्न करें।

जब हमारे हृदय में भक्ति होगी तभी हम हरिनाम का जप कर पाएंगे। प्रारम्भ में यदि भक्ति थोड़ी-सी मालूम पड़े, तो भी क्रमशः वह बढ़ती जाएगी। भक्ति के बिना हम कोई भी ग्रंथ समझ नहीं पाएंगे। जिस प्रकार देवालय में प्रवेश करने से पहले हम जूते उतार देते हैं, उसी प्रकार सन्तों के रचित धर्मग्रंथों को पढ़ने से पहले मन से टीका-टिप्पणी के भाव हटा देने चाहिए। भक्तिविहीन पंडित गीता में उलझन ही देखेंगे और यह भी कहेंगे कि एक ही वस्तु को कई बार दोहराया गया है। किन्तु श्रद्धा-पूर्वक गीताध्ययन करनेवाले उसके अन्दर के तत्त्वों को अच्छी तरह समझ लेंगे।

यदि गीता का सार हमारी समझ में आ जाए तो ‘भज गोविन्दम्’ के श्लोक भी हमें समझ में आ जाएंगे। भगवद्गीता के पूर्व भाग में भगवान् कृष्ण हमें यह समझाते हैं कि शरीर और आत्मा दोनों बिलकुल अलग हैं। इसको न समझने के कारण हम सोचते हैं कि वास्तविक सुख खाने-पीने और मौज करने में ही है। भगवद्गीता के दूसरे अध्याय से यह स्पष्ट है कि हम इन्द्रियों द्वारा जो सुख पाते हैं वह क्षणिक है और उसका परिणाम दुःखप्रद होता है। उससे कभी सन्तोष नहीं मिल सकता। इसलिए इन्द्रिय-सुख को महत्त्व न देकर चित्त को अनासक्त रखने से ही हमें सच्चा आनन्द प्राप्त होगा। जैसे हम फटे-पुराने कपड़ों को फेंककर नए कपड़े धारण करते हैं, वैसे ही जरा रोग-जर्जरित शरीर को छोड़कर हम दूसरे शरीर में बसने लगते हैं। मृत्यु शरीर की होती है, आत्मा तो अमर, शाश्वत होती है।

शरीर और आत्मा का पार्थक्य समझाने के बाद गीताचार्य श्रीकृष्ण वताते हैं कि मनुष्य अपना जीवन किस प्रकार उचित ढंग से चला सकता है। इसके लिए वह संन्यास-योग की व्याख्या करते हैं-

कोई भी जीव एकदम निष्कर्म नहीं बन सकता। अपने स्वभाव के प्रभाव से वह किसी-न-किसी काम में लगा ही रहता है। इसलिए शास्त्रों में जिस त्याग की प्रशंसा को गई है, वह त्याग वस्तुतः आसक्ति का ही त्याग है। जैसे दूध का तत्त्व घी होता है, संन्यास का तत्त्व अनासक्ति है। केवल कर्मों के त्याग से कोई संन्यासी नहीं बनता। अनासक्त जीवन व्यतीत करना ही संन्यास है। श्रीकृष्ण कहते हैं- ‘यत्करोषि…… तत्कुरुष्व पदर्पणम्’, अर्थात् अपने सभी कर्म भगवान् को अर्पित करते हुए कार्य करते ‘जाओ । तमिल ग्रंथ ‘कुरल’ में भी ग्रंथकर्ता वल्लुअर ने यही बात ‘कही है। जो कोई भी काम करें उसे आसक्तिरहित होकर कर्त्तव्य-कर्म समझकर करें।

कर्म किए बिना हम रह नहीं सकते। इसके लिए प्रयत्न करना भी व्यर्थ है। निर्लिप्त होकर कार्य करें, यही संन्यास-योग का सार है। गीता में यही उपदेश दिया गया है कि लोक-संग्रह

अर्थात् समाज के कल्याण के लिए अपना सारा काम करते जाओ। इसी का नाम कर्त्तव्य-यज्ञ है। यही गीतोपदेश का सार है।

मनुष्य के प्रायः सभी कर्म उसके जन्मगत स्वभाव से प्रभावित होते हैं। यथाशक्ति स्वभाव को अच्छे मार्ग की ओर लगाना चाहिए। वासनाएं तरह-तरह के रूप में आकर हमारे मन को लुभाती रहेंगी। ध्यान रहे, कहीं वासनाएं मन पर विजय प्राप्त न कर लें। अपने मन को एक किला समझें। बुरे विचार-रूपी वैरी से उसे बचाए रखें। जैसे दुश्मन द्वारा राजधानी पर कब्जा होने पर सारा देश उसके वश हो जाता है, वैसे ही मन के वासनाओं के वश में हो जाने पर सब कुछ नष्ट हो सकता है। गीता के तीसरे अध्याय में इसी बात पर जोर दिया गया है। मन-रूपी राजधानी वासना-रूपी शत्रु से बची रहे, तो फिर किसी बात का डर नहीं।

हम निष्काम कैसे बनें? उसका क्या साधन है? उसके लिए. भक्ति ही एकमात्र साधन है। हम परम योगी भगवान् श्रीकृष्ण की शरण में जाएं। तभी हमारे अन्दर भक्ति पैदा होगी। भक्ति के बिना वैराग्य असाध्य है।

काम-वासना से बचिए

मूल श्लोक

सुखतः क्रियते रामाभोगः

पश्चाद्धन्त शरीरे रोगः।

यद्यपि लोके मरणं शरणं

तदपि न मुंचति पापाचरणम्॥

भज गोविन्दं भज गोविन्दं

भज गोविन्दं मूढ़मते॥

(सुख के लिए लोग आनंद-भोग करते हैं जिसके बाद इस शरीर में रोग हो जाते हैं। यद्यपि इस पृथ्वी पर सबका मरण सुनिश्चित है फिर भी लोग पापमय आचरण को नहीं छोड़ते हैं।) मनुष्य नाना प्रकार की वासनाओं के पाशों में फंसा रहता है। इन सबमें काम-वासना सबसे प्रबल और बुरी चीज है। यह वासना शारीरिक होती है तथा इसका प्रभाव प्राकृतिक आग के समान होता है। इसको वश में रखने पर तो यह समाज के लिए लाभदायक बनती है, पर वश के बाहर जाने पर विनाशकारी सिद्ध होती है। काम-वासना को संयम में रखें, तो उससे धर्म और अर्थ की प्राप्ति हो सकती है। नदी के प्रवाह को नालों द्वारा खेतों में ठीक ढंग से ले जाएं, तो अच्छी फसल होगी । असावधानी करने पर बाढ़ से महान हानि हो जाती है। स्त्री-पुरुष के आकर्षण की शक्ति भी ऐसी ही होती है। उसका संयमपूर्वक उपयोग करना चाहिए। गृहस्थाश्रम का मतलब यही है। अनुचित काम-वासना से हम बुद्धि-भ्रष्ट होकर पतन के गड्ढे में गिर जाएंगे।

मनोरंजन के लिए हमारे सम्मुख कई साधन प्रस्तुत हैं। उन सबको छोड़कर कामोपभोग में चित्त को क्यों लगाया जाए? हमारी दिनचर्या उपयोगी और सत्कर्मों में लगी रहनी चाहिए। सब-कुछ आदत के ऊपर निर्भर है। स्त्रियों से बातचीत भले ही करें, उनके साथ कार्य भी करें, पर मन में बुरे विचार कभी न आने दें। जैसे अपनी माता और बहनों के साथ मिलजुलकर रहने पर भी हमारा हृदय निष्कलंक बना रहता है, उसी प्रकार पर-स्त्रियों के साथ भी हमारा व्यवहार विशुद्ध होना चाहिए। इसी को सुसंस्कार कहते हैं।

पाश्चात्य देशों में भारत की अपेक्षा स्त्री-पुरुषों का कार्यक्षेत्र में कहीं अधिक सम्पर्क होता है। उन लोगों में शिष्टता अधिक देखने में आती है। अभ्यास से मन को अन्य वस्तुओं में लगाना और प्रसन्न रखना साध्य है। हम यह भूल जाते हैं और काम-भोग को ही प्रधानता देकर स्वयं मूर्ख बनते हैं; दूसरे शब्दों में, हम शरीर एवं मन को बरबाद करके खड्डे में गिरते जाते हैं। इसके पश्चात् श्री शंकराचार्य धन-मोह की निस्सारता बताते हैं-

पैसा कमाओ, फिर उसकी रक्षा करने की समस्या

मूल श्लोक

अर्थमनर्थ भावय नित्यं

नास्ति ततः सुखलेशः सत्यम्।

पुत्रादपि धन भाजां भीतिः

सर्वत्रैषा विहिता नीतिः॥

भज गोविन्दं भज गोविन्दं

भज गोविन्दं मूढ़मते॥

चाहे और किसी वस्तु से सुख और चैन मिलता हो या नहीं, धन से तो कभी आराम नहीं मिल सकता। जितना अधिक पैसा हो, उतना ही और कमाने की इच्छा होती है। पैसा इकट्ठा करने के बाद उसकी रक्षा कैसे की जाए, यह चिन्ता शुरू हो जाती है। न केवल चोर से किन्तु अपने पुत्र से अर्थात् निकट जनों से भी हम निडर बनकर नहीं रह सकते। कभी-कभी वे बैरीसमान बन जाते हैं। धन से मन का क्लेश बढ़ता ही जाता है। हमारे ही देश में नहीं, सभी जगह यही देखा गया है। इसलिए पैसे को एक विषैली वस्तु समझकर उसका त्याग करो।

इन्द्रिय-संयम के साधन क्या हैं

मूल श्लोक

प्राणायामं प्रत्याहारं

नित्यानित्यविवेकविचारम्।

जाप्यसमेतसमाधिविधानं

कुर्ववधानं महदवधानम्।।

भज गोविन्दं भज गोविन्दं

भज गोविन्दं मूढ़मते।।

श्वास को नियमबद्ध करके साथ-साथ मन को भी एकाग्र करने को प्राणायाम कहते हैं। यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि श्वास को वश में रखने और मन की स्थिरता में कहां तक सम्बन्ध है। हमारे पूर्वजों ने प्राणायाम पर काफी जोर दिया है। श्री शंकराचार्य ने भी प्राणायाम की आवश्यकता बताई है। प्राणायाम के अभ्यास से यदि हर प्रकार की यौगिक सिद्धि न मिले, तो भी श्वास को नियमवद्ध करने से मन को निश्चल रखने में अवश्य सहायता मिलती है। प्राणायाम के साथ ही मन में विनय-भाव होना चाहिए, भगवद्-भक्ति होनी चाहिए, अन्यथा प्राणायाम शारीरिक व्यायाम मात्र बन सकता है।

इच्छाओं को रोककर इन्द्रियों को वश में रखने को प्रत्याहार कहते हैं। ज्ञान की ओर अग्रसर होनेवाले मनुष्य के लिए यह अनिवार्य है। यह एक बड़ी साधना है। इसी के लिए धर्मग्रंथों में विविध उपदेश दिए गए हैं। जप-तप-ध्यान-पाठादि नियमों का पालन इसी सिद्धि की प्राप्ति के लिए किया जाता है। इन्द्रियों को एकदम वश में नहीं लाया जा सकता। इसलिए हताश न होकर बार बार प्रयत्न करने से ही इसमें सफलता प्राप्त होती है।

श्री शंकराचार्य आग्रहपूर्वक दोहराते हुए कहते हैं कि मन-रूपी दुर्ग का शत्रुओं से बड़ी सावधानी के साथ रक्षा करो, बड़ी सावधानी से रक्षा करो ।

अन्त में गुरु-भक्ति पर जोर देकर श्री शंकराचार्य कहते हैं-

मूल श्लोक

गुरुचरणाम्बुज निर्भरभक्तः

संसारादचिराद्भवमुक्तः।

सेन्द्रियमानसनियमादेवम्

द्रक्ष्यसि निजहृदयस्थं देवम्॥ 1

भज गोविन्दं भज गोविन्दं

भज गोविन्दं मूढ़मते॥

गुरु पर पूर्ण श्रद्धा रखो, तुम अवश्य सांसारिक दुःखों से छुटकारा पाओगे। मन और इन्द्रिय को वश में लाने पर परमात्मा को अपने हृदय में विराजमान देखोगे।

‘भज गोविन्दं’ के श्लोकों की व्याख्या को करके श्री राजगोपालाचारी ने तमिलभाषियों पर बहुत उपकार किया है और उसका सरल हिन्दी में अनुवाद करके उनकी पुत्री लक्ष्मी देवदास गांधी ने हिन्दीभाषियों पर दया की है। इस लेख में हिन्दी अनुवाद के सम्पादित अंश दिए गए हैं। हिन्दी अनुवाद को सस्ता साहित्य मंडल, दिल्ली ने प्रकाशित किया है।

केरला में सन् 788 में जन्मे आदि शंकराचार्य ने केदारनाथ (उत्तराखण्ड) में अपना भौतिक शरीर सन् 820 में त्यागा था। उन्होंने माया के महासागर को बहुत अल्पायु में ही इतनी आसानी से पार कर लिया था जैसे साधारण मनुष्य सड़क की एक गंदी नाली को पार करते हैं।

(लेखक/ प्रस्तुतकर्ता सेवानिवृत्त प्रोफेसर हैं।)