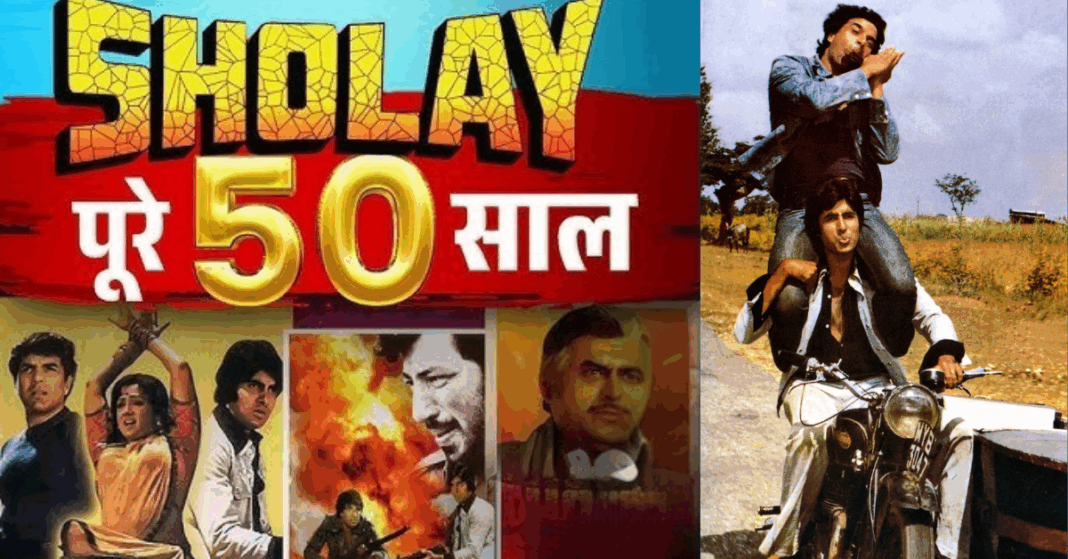

फ़िल्म के पचासवें साल के अवसर पर

सत्यदेव त्रिपाठी।

सत्यदेव त्रिपाठी।

सदाबहार फ़िल्म ‘शोले’ पर बीते उनचास सालों में यूँ भी कम चर्चाएँ नहीं हुई हैं, लेकिन अब पचासवें साल में तो चर्चाएँ ही चर्चाएँ हो रहीं…। ढेरों आँकड़े (रेकॉर्ड) सामने आ रहे हैं…।

लेकिन इस फ़िल्म में प्रेम की स्वतंत्र चर्चा शायद ही कभी हुई हो…!! असल में मूलतः स्टंट फ़िल्म के रूप में लिखी-गयी सलीम-जावेदी कथा की बुनावट में यह डाकू-पुलिस-ठाकुर एवं दो आवारे-बदमाशों की कथा है। लेकिन यह फ़िल्म का बाह्य पक्ष है, अंदर से इसमें कई-कई सरोकार समाये हुए है…। और यदि डाकू-ठाकुर कथा फ़िल्म का प्राण है, तो इसमें बहती प्रेम की अंतर्धारा उसे चलाने वाली प्राण-वायु है…वह भी एक नहीं, दो-दो प्रेम, जो फ़िल्म में दो-दो हीरो-हीरोइन की नियति से जुड़ा है।

चूँकि दोनो हीरो-हीरोइनों के स्वभाव बिलकुल भिन्न हैं, तो उसी के अनुसार प्रेम के रूप भी भिन्न हो जाते हैं। वीरू-वसंती (धर्मेंद्र-हेमा मालिनी) कास्वभाव बिंधास होने से इकहरा है। वे वही बोलते हैं, जो मन में है और वही करते भी हैं। और दोनो बहुत बोलते हैं – बड़बड़ी होने की हद तक। तो इनके प्रेम को ‘बोलता’ (वोकल) कह सकते हैं और दूसरा जोड़ा राधा-जय (जया-अमिताभ) का है, जो कदाचित ही बोलते हैं, तो इसे आप ‘मूक प्रेम’ कह सकते हैं। और ये विलोमी विशेषताएँ पूरी फ़िल्म निभती हैं, जिसके रचयिता भी जोड़ी में हैं -सलीम खान एवं जावेद अख़्तर।

चूँकि दोनो हीरो-हीरोइनों के स्वभाव बिलकुल भिन्न हैं, तो उसी के अनुसार प्रेम के रूप भी भिन्न हो जाते हैं। वीरू-वसंती (धर्मेंद्र-हेमा मालिनी) कास्वभाव बिंधास होने से इकहरा है। वे वही बोलते हैं, जो मन में है और वही करते भी हैं। और दोनो बहुत बोलते हैं – बड़बड़ी होने की हद तक। तो इनके प्रेम को ‘बोलता’ (वोकल) कह सकते हैं और दूसरा जोड़ा राधा-जय (जया-अमिताभ) का है, जो कदाचित ही बोलते हैं, तो इसे आप ‘मूक प्रेम’ कह सकते हैं। और ये विलोमी विशेषताएँ पूरी फ़िल्म निभती हैं, जिसके रचयिता भी जोड़ी में हैं -सलीम खान एवं जावेद अख़्तर।

बतौर उदाहरण देखें – स्टेशन पर अपना ताँगा लेकर मिलते ही –‘वैसे मुझे बेफालतू बोलने की आदत तो है नहीं…’ से शुरू होकर बसंती इतना बोलती है कि जय को कान में रुई डालनी पड़ती है और उसी बात-बात में सुनने के बहाने वीरू है कि जाके उसके पास बैठ जाता है। फिर बक़ौल जय ‘लड़की देखते ही शुरू…’ के अनुसार इसे आप बसंती के साथ नज़दीकी बनाने की वीरू की पहली कोशिश मान सकते हैं – बिना किसी सोच व इरादे के औचक ही…और वह भी अपनी बड़-बड़ की रौ में बतियाने लगती है…तो वीरू के रास की आस जगने लगती है…।

इसके बरक्स दूसरे जोड़े का पहला मिलन-संवाद देखें…जब वीरू-जय पहली रात ठाकुर की तिजोरी तोड़ने में लगे हैं…कि राधा आके अचानक चाबी का गुच्छा सामने रख देती है। फिर कहती है कि इसमें कुछ रुपए हैं। मेरे गहने हैं, जिसकी मुझे कोई ज़रूरत नहीं। ले लो सब –‘बाबूजी का भरम तो टूटे, जो आस उन्होंने तुम लोगों से लगा रखी है’। अब अगले दिन चाबी लौटाने जय जाता है और इतना ही बोलता है -‘जो कल रात हुआ, फिर कभी नहीं होगा’। दोनो के इन संवादों में प्रेम जैसी कोई बात नहीं, लेकिन लहजे में, आँखों में – देखने के भाव में…काफ़ीकुछ ऐसा है, जिसकी छाया राधा के चेहरे पर भी उतरती-उभरती है…याने जय-राधा की जोड़ी बनने लगती है। बस, इतने के बाद सीधे दृश्य बनता है, जब रोज़ रात को राधा अपने घर की पहली मंज़िल की बालकनियों के लैम्प बुझाने आती है, तो ठीक उसके सामने स्थित अपने कमरे की बाहरी सीढ़ियों पर बैठा जय ‘माउथ ऑर्गन’ बजाता रहता है और दोनो एक दूसरे को न दिखाते हुए बड़ी मसर्रत से देखते रहते हैं…। और इनके प्रेम की अंतर्मुखी प्रकृति में इतना भी काफ़ी होने से ज्यादा (मोर दैन एनफ) है।

लेकिन इसी स्वीकृति तक पहुँचने के लिए वीरू को कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं…क्योंकि दोनो बे-लगाम हैं। आम तोड़ने व रिवाल्वर चलाना सिखाने में वीरू की आंगिक पहल जितनी जल्द व बोल्ड है, बसंती की जवाबी डाँट भी उतनी ही भड़कती हुई। फिर वह तांगे के पीछे-पीछे सायकल पर ‘कोई भी हसीना जब रूठ जाती है, और भी हसीन हो जाती है’ के खिलन्दड़े अंदाज में उसे मनाता है…। लेकिन इधर राधा को बकरी का एक बच्चा तंग कर रहा है – उसकी पकड़ में नहीं आ रहा…तो जय उसे उचक के लपक लेता है और राधा को देते हुए मन की सारी मिठास-भरी आवाज़ व सलीके की सारी मसर्रत भरे अंदाज में कहता है –‘बहुत परेशान कर रहा था आपको’!!

उधर बसन्त्ती के न मानने से वीरू को टाँकी पर चढ़ के जान देने का बड़ा तमाशा करना पड़ता है…तब बसंती का बेहद व्यग्रता के साथ उसे उतारने के लिए जय से कहती है…तब दर्शक तो जान जाता है, लेकिन रामपुर वालों को जनाने के लिए वीरू को टाँकी से कूद के अपने मरने की धमकी देकर बसंती व मौंसी दोनो से पूरे गाँव के सामने क़बूलवाना पड़ता है। इस दौरान धर्मेंद्र-हेमाजैसे कमाऊ कलाकारों को ज्यादा फ़ुटेज देना भी हो जाता है। दूसरी तरफ़ दर्शकों के बाद घर वालों को राधा-जय के प्यार का पता लगता है, जब घायल जय को घोड़े पर लादे हुए लाता है वीरू…और ऊपर से देखते ही राधा सर से गिर गये आँचल की क्या, अपनी जान की परवाह भूलकर जिस तेज़ी से धड़-धड़ करती नीचे उतरती है…कि इस आवेग को ससुरजी देख लेते हैं…। वे इस भाव को समझ व रिश्ते को मान भी लेना चाह रहे…का पता लगता है, जब वे सीधे राधा के पिता से राय लेने पहुँचते हैं। यहीं विधवा विवाह का प्रगतिशील तत्व भी आ जाता है और प्रेम व पसंदगी के समक्ष जाति-पाँति ही नहीं, डाकू-लुटेरे में भी मनुष्य की पहचान का मानदंड बनता है।

उधर बसन्त्ती के न मानने से वीरू को टाँकी पर चढ़ के जान देने का बड़ा तमाशा करना पड़ता है…तब बसंती का बेहद व्यग्रता के साथ उसे उतारने के लिए जय से कहती है…तब दर्शक तो जान जाता है, लेकिन रामपुर वालों को जनाने के लिए वीरू को टाँकी से कूद के अपने मरने की धमकी देकर बसंती व मौंसी दोनो से पूरे गाँव के सामने क़बूलवाना पड़ता है। इस दौरान धर्मेंद्र-हेमाजैसे कमाऊ कलाकारों को ज्यादा फ़ुटेज देना भी हो जाता है। दूसरी तरफ़ दर्शकों के बाद घर वालों को राधा-जय के प्यार का पता लगता है, जब घायल जय को घोड़े पर लादे हुए लाता है वीरू…और ऊपर से देखते ही राधा सर से गिर गये आँचल की क्या, अपनी जान की परवाह भूलकर जिस तेज़ी से धड़-धड़ करती नीचे उतरती है…कि इस आवेग को ससुरजी देख लेते हैं…। वे इस भाव को समझ व रिश्ते को मान भी लेना चाह रहे…का पता लगता है, जब वे सीधे राधा के पिता से राय लेने पहुँचते हैं। यहीं विधवा विवाह का प्रगतिशील तत्व भी आ जाता है और प्रेम व पसंदगी के समक्ष जाति-पाँति ही नहीं, डाकू-लुटेरे में भी मनुष्य की पहचान का मानदंड बनता है।

दोनो मामले सध जाते हैं। लेकिन जय की मृत्यु के बाद उनके प्रतीकात्मक संवाद की कहानी यूँ पूरी होती है कि बालकनी के आख़िरी लैम्प को भी राधा बुझा देती है –याने अब सिर्फ़ अंधेरा रह जाता है उसके जीवन में।

कह सकते हैं कि जय ने अपना व अपने प्रेम का उत्सर्ग किया। वरना पकड़ी तो गयी है वसंती, उसे बचाने भागता है वीरू…तो ख़तरा तो उन पर था, लेकिन खुद जय के किये से वह घहराया जय पर। जय जानता था कि वह इतना घायल है कि बसंती को लेकर जा नहीं सकता, सिक्का उछाल के वीरू को भेज देता है। और इन सबका राज़ मरने के बाद सिक्के की शिनाख्त से खुलता है कि वह इकतरफ़ा है – उसमें टेल है ही नहीं। याने वह सिक्का जय के विचारों, उसकी चाहतों का साधन है। फ़िल्म में पहली बार सिक्के का इस्तेमाल होता है – पुलिस अफ़सर बलदेव सिंह को बचाने के लिए…और अंतिम बार – स्वयं जय की जान देने के लिए। यहीं एक मेल और खुलता है कि पहले से बड़ी चंचल-खिलंदडी राधा तो विधवा होने के बाद मौन हो जाती है, पर बीरू के साथ सारी लंतरानियाँ करने वाला जय चुप-चुप रहकर हमेशा ही अंदर से बेहद ज़हीन चुप्पा है…। इस तरह फ़िल्म का हीरो भले बीरू हो और पूरी फ़िल्म में भले लग रहा हो कि सब कुछ वीरू के किये से हो रहा है, पर फ़िल्म का वास्तविक कर्ता जय है।

लेकिन दोस्त की मौत से बेहद दुखी बीरू भूल जाता है बसंती को और वापसी के लिए चल देता है, लेकिन ठाकुर को लौटाकर जब डिब्बे में जाता है, तो बसंती साथ चलने को तैयार बैठी मिलती है और ‘तोरे सथवां चलि अवतिउँ बिनु गवानवाँ रे हरी..! का मर्म सार्थक होता है!! दोस्त के साथ आया था, साथिन के साथ ज़ा रहा है!!

अब कह सकते हैं कि ‘शोले’ को डाकू-समस्या प्रधान फ़िल्म मानकर सिर्फ़ बीरू-बसंती के ज़ाहिर प्रेम के मद्देनज़र इसमें प्रेम तत्त्व को गौण उत्पाद की तरह देखा गया – इसे प्रेम की फ़िल्म माना ही नहीं गया। लेकिन ‘शोले’ जैसी फ़िल्म रोज़-रोज़ नहीं बनती…सदियों में कभी बनती है। इसको बन के अभी 50 साल ही हुए हैं -आगे कुछ और भी ऐसा निकल सकता है, जो अब तक बाह्य परतों में छिपा रह गया हो।

(लेखक जाने माने लोककला, कला एवं फिल्म समीक्षक हैं)