सत्यदेव त्रिपाठी।

सत्यदेव त्रिपाठी।

दिलीप कुमार को भाषा, साहित्य- ख़ासकर शायरी से बड़ा प्यार था। आज उनके जाने के बाद उनका ही पसंदीदा शेर, जिसे मैंने उनके ही मुख से किसी मंच पर बोले की रेकोर्डिंग में सुना था और जो गोया इसी दिन के लिए लिखा गया था और इसी दिन के लिए दिलीप साहब उसे बार-बार बोला करते थे- हमारे बाद इस महफ़िल में अफ़साने बयां होंगे, बहारें हमको ढूँढेगी, न जाने हम कहाँ होंगे!

आज सचमुच बहारें ढूँढ रही हैं खिजाएँ बनकर- अभिनय के बेताज बादशाह, अपने युग के महानायक दिलीप कुमार को और वे अब जाने कहाँ हैं। लेकिन रह गये हैं उनके अफ़साने, जो बयां हो रहे हैं… गढ़े भी जा रहे- गढ़े जाते रहेंगे, बयां होते रहेंगे और लोगों के सर चढ़कर बोलते रहेंगे। तो, इसी शृंखला में कुछ अफ़साने यहाँ भी… कुछ सुने-पढ़े हुए, कुछ देखे से समझे हुए और इससे आगे बढ़कर कुछ भोगे हुए और इसीलिए बनाए हुए- याने गढ़े हुए भी। अफ़साने सुनाना तो फितरत है आदमी की, पर गढ़ना बावस्ता है कुदरत से उस शख़्स की, जिसके कुछ किये से अफ़साने गढ़े जाने की उर्वरता बनती है। और दिलीप कुमार की ऐसी उर्वरता के क्या कहने, जिसका परमान देगा आगे के लिखे का काफ़ी सारा।

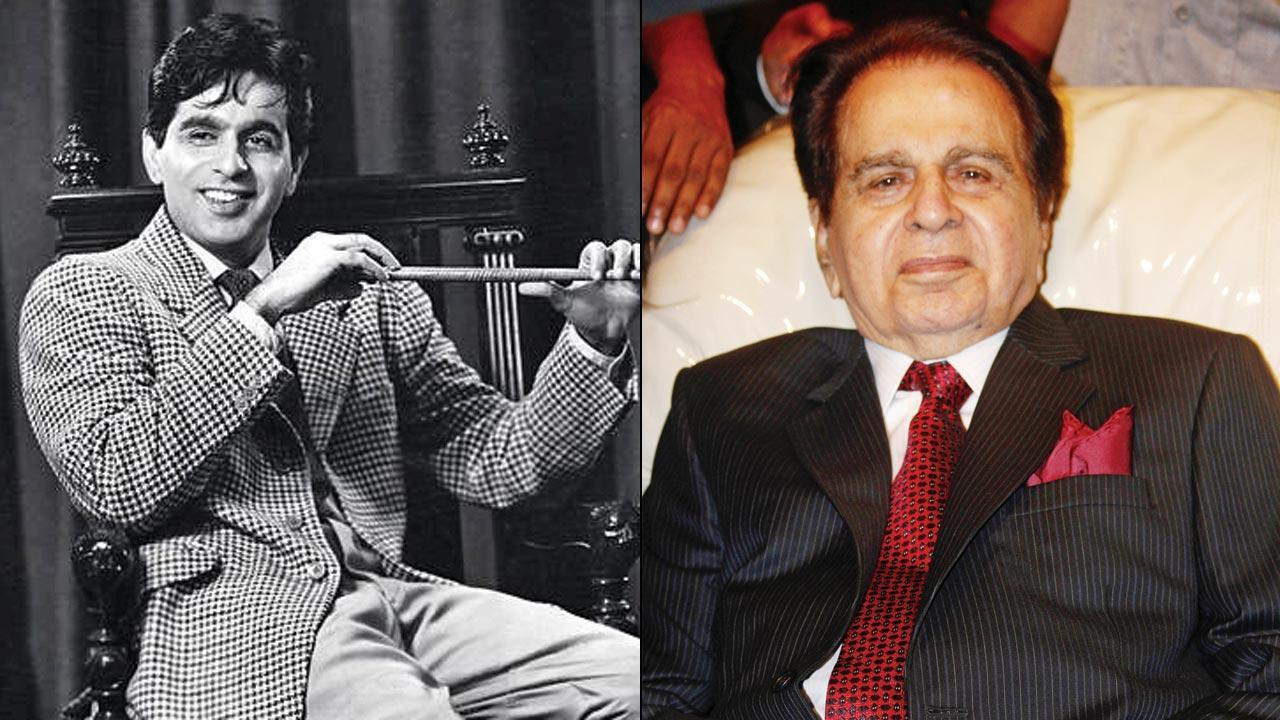

अमरता के नायक

लेकिन उसके पहले यह कि हिंदी सिनेमा के पहले शीर्ष सितारे (सुपरस्टार) दिलीप कुमार अपने अभिनय के ताल्लुक़ से वैसे ही हैं, जिसके लिए कहा गया- ‘नास्ति येषाम् यश:काये ज़रा-मरण-अजं भयं’ (जिसकी कला-काया जन्म-मरण के भय से मुक्त है)। याने वे हमेशा-हमेशा के लिए रहेंगे अपने मुरीदों के दिलों में और यह जमात कभी ख़त्म होने वाली नहीं, बढ़ती जा रही है। सो, ऐसी अमरता के नायक को उनके दैहिक अवसान पर हम अलविदा कैसे कह कह सकते हैं! सो, अफ़साने-क़िस्से-किंवंदन्तियाँ-सचाइयाँ और सबकुछ उनके किए, उनसे हुए अभिनय की जानिब से।

इन्हके नाम अनेक अनूपा

मुरीदों ने अपने-अपने दिलीप कुमार को बहुतेरे नामों से नवाज़ा है- ‘इन्हके नाम अनेक अनूपा’। ‘पहले किंग खान’ (दूसरे किंग खान- शाहरुख़) वे इसलिए हैं कि उनका मूल नाम यूसुफ़ खान था। वे फलों के व्यापारी सरवर खान के बेटे थे। दिलीप कुमार तो उनका पर्दे का नाम था, जिसे असली नाम बन ही जाना था। उनकी बोलकर लिखायी गयी आत्मकथा ‘वजूद और परछाईं’ (सब्सटैंस ऐंड शैडो’ का अनुवाद) के आ जाने से तमाम जीवन-संदर्भ क़ायदे से प्रायः प्रामाणिक रूप में हमारे सामने हैं। यूसुफ़ खान की उच्च शिक्षा मुम्बई के खालसा कॉलेज से हुई थी। रणवीर राजकपूर, जो आगे चलकर सिर्फ़ राजकपूर रह गये, भी खालसाइट थे और मैंने भी बी.ए, एम.ए. खालसा से ही किया है, तो एक सुदूर का नज़दीकी रिश्ता यह भी है- बाक़ी तो मुरीद और आदर्श का सर्वप्रिय ताल्लुक़ है ही। दोनो ही हमारे छात्र-काल में एक बार मुख्य अतिथि के रूप में खालसा में आये भी थे, जो हमारे लिए आतुर प्रतीक्षा और आजीवन के लिए यादगार दिन था। अब अवसान ने सिद्ध कर दिया है कि इतने पास से उन्हें साक्षात देखने का यही पहला और आख़िरी अवसर रहा।

देविकाजी ने एक ही शर्त रखी

दिलीप साहब के जीवन में उस कॉलेज का बड़ा और निर्णायक योगदान यह भी है कि वहीं के उनके प्रोफ़ेसर डॉ मसानी ने उनको देविका रानी से मिलवाया था। और अच्छी उर्दू आने के कारण उनकी कम्पनी के लिए पहले तो पटकथा लेखक के रूप में रख लिये गये। उनकी अच्छी उर्दू का पहला ज़ायक़ा मुझे तब मिला था, जब नूरजहाँ बेगम के पाकिस्तान से आने पर दिलीप साहब के साथ उनकी ‘गुफ़्तगू’ दूरदर्शन पर सुनी थी। उस वक्त कहा उनका वाक्य समझने में मुझे काफ़ी समय लगा था और आज तक याद है- ‘हमने तुम्हारा ठीक उतने ही दिन इंतज़ार किया है, जितने दिन बाद तुम वहाँ से आयी हो’। इस तमीज़ व अच्छी उर्दू के साथ अच्छे परिधान का शौक़ एवं कौन सा परिधान अच्छा फबेगा, की समझ उन्हें शुरू से ही थी, जो उनके मासूम व अदामय (स्टाइलिश) चेहरे पर खिलकर उन्हें आकर्षक व्यक्तित्त्व का स्वामी बना देती थी। यह दोहरा आकर्षण देविकाजी की पारखी नज़र से छिपा न रह गया। और उन्होंने यह जानते हुए भी कि उस नौजवान ने न कभी थिएटर का मुँह देखा, न कभी अभिनयादि के बारे में सोचा- कहते हैं कि तब तक दिलीप साहब ने किसी ख़ास सिलसिले में सिर्फ़ एक फ़िल्म देखी थी…ऐसे शख़्स के सामने ‘ज्वार-भाटा’ फ़िल्म की मुख्य भूमिका के लिए प्रस्ताव रख दिया। 1944 में सामने आयी यही उनकी पहली फ़िल्म थी। साथ में देविकाजी ने एक ही शर्त रखी कि वे अपना नाम बदल लें और ऐसा नाम रखें, जो दर्शकों के लिए आकर्षण का सबब बने। कहते हैं कि हिंदी के प्रसिद्ध कवि पंडित नरेंद्र शर्मा से नाम सुझाने का आग्रह किया गया और उनके सुझाए तीन नामों-वासुदेव, जहांगीर, दिलीप कुमार- में से यूसुफ़ को जहांगीर नाम पसंद आया था, लेकिन वहीं कार्यरत कथाकार भगवती चरण वर्मा ने दिलीप कुमार नाम की संस्तुति की और देविकाजी ने भी दिलीप पर ही अपनी राय क़ायम की। इस तरह यूसुफ़ खान हो गये दिलीप कुमार। इस नामचर्चा को दो वाक्यों का विराम देकर यहीं बता दूँ कि इस काम के लिए 1250 रुपए की फ़ीस मुक़र्रर हुई, जिसे यूसुफ खान ने सालाना समझा था, क्योंकि तब औसत तनख़्वाह 50 रुपए मासिक हुआ करती थी। बाद में पता चला की यह मासिक थी। इस 1250 रुपए की क़ीमत को समझने के लिए यूसुफ़ से थोड़ा पहले देविका रानी द्वारा ही अभिनेता बनाये और उन्हीं के कहे पर कुमुदलाल गांगुली से अशोक कुमार बने अभिनेता का वह क़िस्सा सुनना पड़ेगा, जो सबने सुन रखा होगा… 300 रुपए की एकमुस्त रक़म पहली बार पाकर दादामुनि इस चिंता में पड़ गयेथे कि उसे कहाँ रखें तथा इतनी बड़ी रक़म के घर में होते हुए उन्हें कैसे नींद आये। और अंत में तकिए की खोल में डाला, उसे सर के नीचे रखके सोये, फिर भी रात भर नींद नहीं आयी थी। बहरहाल, उसी दादामुनि और शशीधर के साथ देविकाजी ने उनकी ट्रेनिंग शुरू करा दी, जिसका एक संस्करण यह भी है कि तब तक अशोक कुमार बम्बई ड़ाइंग छोड़कर ‘फ़िल्मिस्तान’ से जुड़ गये थे।

बदले हुए हैं फ़िल्मोद्योग में आधे लोगों के नाम

यूसुफ़ खान के दिलीप कुमार बनने के इस तथ्य के झूठे अफ़साने जो अभी-अभी मरणोपरांत समाज-माध्यम पर छा गये थे- कि हिंदू बनकर उसने अकूत रुपए कमाये और मरते-मरते करोड़ों रुपये किसी मुस्लिम संगठन को अर्पित (डोनेट) कर गये… आदि बनाने-फैलाने वालों को मालूम नहीं कि फ़िल्मोद्योग में आधे लोगों के नाम बदले हुए ही हैं। ऐसे मिथ्यारोप हम जैसे उनके फ़न के फ़ैनों को बेहद तकलीफ़देह गुजरते हैं, पर जाति-सम्प्रदाय-दबंगई और पैसे से चलती राजनीति एवं उच्छ्रिंखल मीडिया के युग में किया भी क्या जा सकता है! बहरहाल, उनके जीवन में यह सब कुछ, जो उनके बिना किये हो गया, ऐसा सधा- उन्होंने नामों के संतुलन को अपने सलूक व सलीके से इस कदर साधा कि यह युग्म ‘यूसुफ बनाम दिलीप कुमार’ न हुआ, बल्कि ‘यूसुफ़ बरक्स (समानांतर) दिलीप कुमार’ होकर उनकी ज़िंदगी का एक गाढ़ा रूपक बन गया। यूसुफ़ को उन्होंने न छोड़ा, न छिपाया और दिलीप कुमार को भी समूचा अपना लिया। नामों की यह एकता-समता निजी जीवन व कला की संगति से होते हुए बहुत आगे निकलकर हिंदू-मुस्लिम एकता की प्रतीक भी बनी। दिलीप कुमार उर्फ़ यूसुफ़ हिंदुस्तान-पाकिस्तान के यत्किंचित मेल के भी रहनुमा बने। ‘कारगिल आक्रमण’ की खबर सुनकर थोड़े ही दिनों पहले पाकिस्तान के दौरे से लौटे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने जब उन्हीं सम्बंधों का वास्ता देते हुए बात करने के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज़ शरीफ़ को फ़ोन लगाया, तो उनके साथ दिलीप कुमार भी जुड़े थे। तब दिलीप साहब ने युद्ध बंद करने की अपील करते हुए साफ़-साफ़ कहा था कि जब भारत-पाकिस्तान सीमा पर तनाव पैदा होता है, तो हिंदुस्तान के मुसलमानों की हालत बहुत पेचीदा हो जाती है। उन्हें अपने घरों से निकलने में भी दिक़्क़त महसूस होती है… कुछ कीजिए। दिलीप साहब के हवाले से हिंदुस्तान-पाकिस्तान की एकता का बेहद सांसारिक रूप यह भी सिद्ध हुआ कि उनका एक घर पेशावर (पाकिस्तान) में है और एक घर मुम्बई में भी है। उनके और पेशावर के उसी मुहल्ले में ही स्थित राजकपूर के घर को पाकिस्तान सरकार ने राष्ट्रीय सम्पत्ति के रूप में सम्मानित-सुरक्षित किया और अपना सर्वोच्च सम्मान ‘निशाने इम्तियाज़’ भी दिलीप कुमार को प्रदान किया। अपने यहाँ भी जब शेरिफ बनने का प्रस्ताव दिलीप साहब स्वीकार नहीं कर रहे थे, तो मनवाने के लिए व्यक्तिगत रूप से शरद पवार ‘क्रांति’ के सेट पर उनसे मिलने गये थे। राज्य सभा की सदस्यता के साथ ‘पद्म भूषण’ व ‘दादा साहेब फाल्के’ जैसे महनीय सम्मानों से उनके इस वतन ने उन्हें नवाज़ा। और आठ फ़िल्मों के लिए आठ बार वर्ष के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का ‘फ़िल्म फ़ेयर’ पुरस्कार तो मिला ही- ‘दाग’ (1954), आज़ाद (1956), ‘देवदास’ (1957), ‘नया दौर’ (1958), ‘कोहिनूर’ (1961), ‘लीडर’ (1965), ‘राम श्याम’ (1968) और ‘शक्ति’ (1983)। इनके साथ ही कम से कम दर्जन भर बार तो नामांकित (नॉमिनेट) भी हुईं फ़िल्में। इन सब आँकड़ों के सिवा जो अकूत सम्मान उनके चहेतों ने दिया और जो उनके मनों में महफूज है, उसकी तो क्या गिनती! इस तरह मुहम्मद यूसुफ़ खान व दिलीप कुमार की युगपत् यात्राएँ काफ़ी मानीखेज हैं।

मुझमें बसते हैं करोड़ों लोग

जन्म व नामों की इसी संगति में देखें, तो यूसुफ़ के दिलीप कुमार बनने का इत्तफ़ाक़ यूँ भी फलित हुआ कि मुगले आज़म, यहूदी… आदि जैसी चंद भूमिकाओं के अलावा यूसुफ़ भाई ने अपने अभिनय में अधिकांश हिंदू पात्रों को ही साकार किया। उनमें भी एकाधिक ब्राह्मण पात्रों का निभाया जाना ख़ास उल्लेख्य है। फ़िल्म ‘संघर्ष’ में बनारस स्थित पण्डे ख़ानदान के कुंदन बने यूसुफ़ खान उर्फ़ दिलीप कुमार, तो उनके पिता की भूमिका में थे इफ़तेखार खान उर्फ़ इफ़्तेखार। और जब तिलक लगाकर पीताम्बरी धोती पर बंद गले वाला सिल्क का कुर्त्ता पहनके, धोती का टोंगा हाथ से सम्भालते हुए वाली शैली (स्टाइल) में सम्भ्रांत विप्र बनकर पर्दे पर उभरते मुहम्मद यूसुफ़ खान, तो कोई भी पैदाइशी ब्राह्मण फीका पड़ जाये। सगिना महतो, गोपी, गंगा जमुना… जैसी फ़िल्मों में लोकजीवन में पगे हिंदू पात्र निभाते हुए क्या ही शोभायमान होते। गरज यह कि एक शख़्स में बसी व उभरती अनेक शख़्सियतों (मुझमें बसते हैं करोड़ों लोग) की अद्भुत कला किसी नाम-जाति की मोहताज नहीं होती, न ऐसे किसी पैमाने से सधती। इन तुच्छ दुनियादारियों से परे जाकर ही परवान चढ़ती है।

इमैज का दोहन

इन दो प्रमुख नामों के बाद प्रदर्शन के आधार पर दिलीप कुमार को ‘ट्रेजिडी किंग’ (दुखांत का बादशाह) कहा गया, जो सचमुच उनकी तब कीमेला, जोगन, शहीद, अन्दाज़, दीदार, शिकस्त… आदि फ़िल्मों की किरदारी ख़ासियत और उसे साकार करने की अभिनेयता का सच्चासाखी रहा। इसका शीर्ष प्रमाण ‘देवदास’ है। फ़िल्मी दुनिया में छबि (इमैज) का दोहन होता है, उसे भुनाया जाता है। दिलीप कुमार की दुखांत छबि (ट्रैजिक इमेज) का भी यही हुआ। सो, कई-कई फ़िल्मों में कई-कई पारो के लिए मरते रहे, किसी चंद्रमुखी के साथ अगले जन्म में जीने की तमन्ना भी रखते रहे। अपने मरने को सच-सा जीवंत बनाने की सफल कोशिश करते रहे। और इसके बीच अभिनय में गहन अवसाद को निरंतर साकार करते-करते- यानेमरणान्तक अवसाद को जीते-जीतेदिलीप साहब अपनेवास्तविक जीवन में भीअवसाद (डिप्रेशन) में चले गये…। डूबकर अभिनय करने की उनकी कला-प्रक्रिया का इससे बड़ा ज्वलंत प्रमाण और क्या हो सकता है! हालत ऐसी हुई कि उन्हें डॉक्टरों की शरण में जाना पड़ा। और डॉक्टरों ने कहीं देश-विदेश के एकांत-गुलज़ार पर्यटन-स्थलों पर जाकर कुछ दिन विश्रांति में रहने की सलाह दी, ताकि माहौल भी बदले, प्रदर्शन की सृजन-प्रक्रिया के तनाव से मुक्ति मिले एवं अवसाद के मनोरोग से छुटकारा मिले…। और हुआ भी ऐसा ही…। फिर वापसी के बाद डॉक्टरों के निर्देश पर ही ऐसी भूमिकाओं से बचने की मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया में उन्होंने ‘लीडर’, ‘राम श्याम’, आज़ाद,’ ‘कोहिनूर’जैसी फ़िल्मों में खिलन्दड़े प्रेमी की हास्य-विनोद से भरी मनोरंजक भूमिकाएँ कीं। ट्रेजिडी किंग में भी था तो रूमान ही, पर दुखांत हो जाता था। अब सुखांत याने सारी जद्दोजहद के बाद नायिका को पाने वाले किरदार किये, जिनमे रूमानी नायक (रोमेंटिक हीरो) की छबि साकार हुई।

अभिनय-कथा का ट्रेलर

दिलीपजी के अभिनय में इस पूरी यात्रा का एक रूपक भी है ‘मुगले आज़म’ में जब पहली बार अनारकली की क़ैद से रिहाई का कारण उसकी बेवफ़ाई को बता दिया गया है, तो उसे बेतरह झिड़ककर झापड़ की तरह धक्का मारते हुए ‘तुम मेरी अनारकली नही, एक झूठी क़सम थी, जो मेरा ईमान बिगाड़ गयी…’ आदि शब्दों में दुतकारने के बाद बेहद गमगीन हुए नौरोज़ की महफ़िल में आते हैं- बिलकुल ट्रेजेडी किंग बनकर। लेकिन जब अनारकली के गीत के बोल फूटते हैं-‘इंसान किसी से दुनिया में इक बार मुहब्बत करता है’, तो डबडबायी-सी आँखें उत्सुकता से झपकनी शुरू होती हैं, फिर धीरे-धीरे खुलनी शुरू होती हैं और जैसे-जैसे मुहब्बत की बेबाक़ी और उसके लिए ही जीने के बुलंद इरादे गीत-नृत्य-अदाओँ में व्यक्त होते-होते अंत में बादशाह के पैरों पर क़टार रखते हुए ‘इश्क़ में जीना, इश्क़ में मरना और हमें अब करना क्या…’ पर परवान चढ़ते हैं, वैसे-वैसे सलीम भी खुलते-खिलते, गर्वान्वित होते-होते रूमान के आख़िरी पड़ाव पर ‘बाग़ी प्रेमी’ के अवतार में बादशाह से पहली बार मुख़ातिब होते हैं- मौन आमना-सामना पहले हो चुका था। याने मुगले आज़म फ़िल्म का यह हिस्सा उनके फ़िल्म-कैरियर के डेढ़ दशक की अभिनय-कथा का ट्रेलर बन गया है। (जारी)