‘मंच’ का ‘आधे अधूरे’।

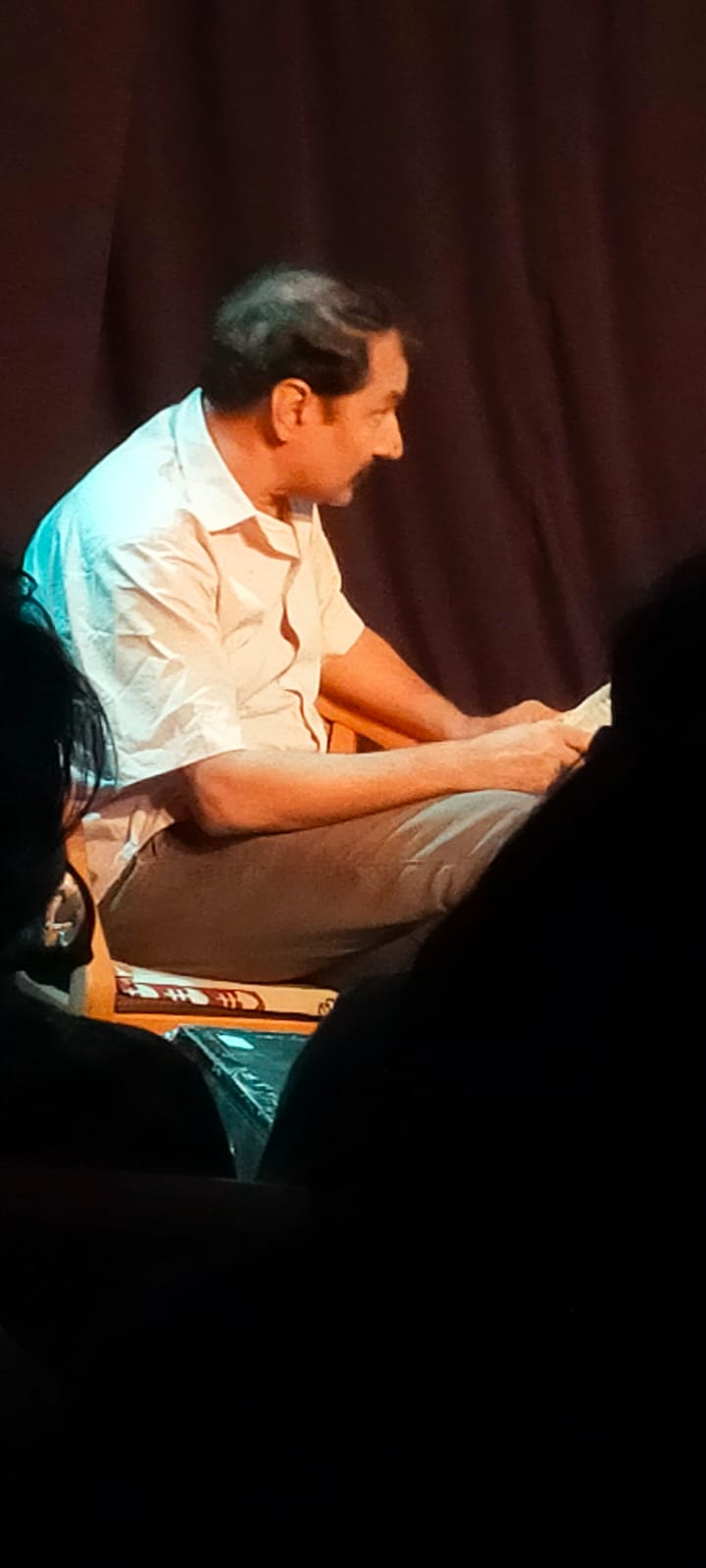

सत्यदेव त्रिपाठी।

सत्यदेव त्रिपाठी।

फ़िराक़ साहब ने चाहे जिस भाव व कला के लिए कहा हो -‘हज़ार बार जमाना इधर से गुजरा है, नयी नयी–सी है, पर तेरी रहगुज़र फिर भी’, उसका अनुभव यूँ तो कई क्लासिक कृतियों के पाठ व प्रदर्शन में हुआ है, लेकिन गत 15 जुलाई की शाम आराम नगर (सात बंगला, मुम्बई) स्थित ‘चकल्लस’ प्रदर्शन कक्ष में ‘मंच’ नाट्य–समूह का ‘आधे अधूरे’देखते हुए भी यह अहसास बड़े ज़ोरों से हुआ।

हज़ार बार गुजरने के प्रसंग यूँ –

-कि मोहन राकेश के इस आधुनिक क्लासिक की मराठी-अंग्रेज़ी-हिंदी मिलाके आधे दर्जन निर्मितियों के बीस-पच्चीस शोज़ तो मैं देख चुका हूँगा, जिनमें सत्यदेव दुबे, दिनेश ठाकुर, मोहन अगाशे…जैसों की प्रस्तुतियाँ व अभिनय भी शामिल हैं… फिर भी!

-कि 50 सालों के अध्यापन-काल में ‘आधे अधूरे’ को भिन्न-भिन्न समयों में सालों-साल पढ़ाया है। मुम्बई युनिवर्सिटी के थिएटर विभाग में तो पढ़ाने के अलावा वामन केंद्र के नेतृत्व में हुई प्रस्तुति के लिए भिन्न-भिन्न व्याखायाओं की दृष्टि से दोहरे कलाकार दल (डबल कास्टिंग) (ख़ासकर सावित्री व चारो पुरुष करने वालों) के साथ जाने कितने दिन, कितनी शामें बहस-मुबाहसा, विचार-विमर्श किया है…फिर भी!

-कि विजय कुमार निर्देशित-अभिनीत ‘मंच’ के अधिकांश नाटकों के कई-कई (‘बिहार में चुनाव’ के तो तीसों) शोज़ तथा इस निर्मिति का भी पहला शो देख चुका हूँ…फिर भी!

‘नयी नयी-सी रहगुज़र’ यूँ कि नाटक ने ऐसा बांध लिया – गोया पहली बार देख रहा हूँ।

तो क्या ‘आधे अधूरे’ जैसे छह दशक पुराने नाटक के लिए यह असाधारण बात नहीं!

फिर ‘मंच’ की इस प्रस्तुति के लिएयह क्या कोई साधारण बात है!

इस प्रदर्शन की स्थिति कैसी रही- को एक उदाहरण के माध्यम से बताऊँ…

जिसके रथ में एक ही पहिया हो और वह भी ज़मीन के बिना हवा में लटका हो, सात घोड़े रस्सियों के बदले साँपों से बंधे हों, जिसका सारथी भी बिना पाँव का हो…ऐसा सूर्य रोज़ इस अपार आसमान का चक्कर पूरा कर लेता है…

उसी प्रकार ‘मंच’ की यह प्रस्तुति किसी सुबिहित (प्रॉपर) नाट्य सभागृह में नहीं, एक कमरे में हुई। मंचनहीं, सामान्य फ़र्श पर खेला गया, जहां नाटक के मध्यवर्गीय से निम्न मध्यवर्गीय स्थिति को प्राप्त होते परिवार के प्रभाव के लिए घर आदि बना सकने को तो छोड़ ही दीजिए,गति वपदक्षेप (मूव ऐंड स्टेप्स) एवं प्रवेश-निर्गम तक के लिए माकूल जगह (स्पैस) नहीं। न कोई नेपथ्य न प्रकाश-नियोजन व ध्वनि संचालन के साधनों की कोई नाट्योचित व्यवस्था… और जिसके पाँच में से तीन कलाकार रंगकर्म के लिए प्राय: बिल्कुल नये हों…फिर भी डेढ़ घंटे तक दर्शक को हिलने तक की भी सुध न आये…

तो ऐसे कार्यों के लिए ही कहा गया है-‘क़्रिया सिद्धि: सत्त्वे भवति महतां नोपकरणे’याने महान कार्यों की सिद्धि साधनों से नहीं, साधना से होती है।

इसमें एक साधना और भी द्रष्टव्य है…कि दो शो की लगातार मेहनत में जितने लोग देखने आये, उसमें औसतन 75% लोगों ने टिकिट लिये। जगह छोटी थी, जिससे बमुश्किल शो का खर्च निकला। कलाकारों को आने-जाने का किराया भर मिला…, लेकिन प्रस्तोता‘मंच’ इसी में खुश है। क्योंकि उम्र के इस पड़ाव पर ‘विभवे यस्य संतोष:’ (जितना धन हो, उसी में संतोष) भर में अपनी रुचि व ख़ुशी के लिए वह नाट्यकर्म करना, जो कभी जीवन का श्रेय-प्रेय रहा हो, तो लाभ-हानि रहित (नो प्राफ़िट, नो लॉस) सच्चा कलाकर्म यही है। वरना तो आज पेशेवर (प्रोफेशनल)होने की नीयत व होड़ मेंव्यासायिक (कोमर्शियल) होकर अकूत पैसे से असीम समृद्धि की सितारा वाली ज़िंदगी जीने को नाट्य-कर्म का परम पुरुषार्थ माना जाने लगा है…, सब प्राय: इसी के लिए आते हैं। यह आज के युग में बेजा भी नहीं। ऐसे में यह घर-वापसी भली है – चाहे जिन हालात व कारणों वश हुई हो – और चाहे जितनों की हो जाये।

अब नाटक पर आयें… तो ‘आधे अधूरे’ नाटक नारी-पुरुष सम्बंधों पर आधारित आधुनिक क्लासिक के रूप में सरनाम है। इसकी नायिका का नाम सावित्री तो इस अर्थ में बड़ा व्यंग्य है कि पुराणों की सती सावित्रीपति के प्रति ऐसी एकनिष्ठ रही कि उसे यमराज के जबड़े से खींच लायी। लेकिन राकेश की इस सावित्री में शादी के बाद से ही पति को छोड़कर अन्य पुरुषों के साथ भाग जाने का कोई द्व्न्द्व है ही नहीं, जब कि तब से आज 60 सालों बाद की नारी भी इस द्वंद्व से मुक्त नहीं है। लेकिन यह सावित्री इतनी प्रगत (ऐडवाँस) व ढीठ (बोल्ड) है कि आख़िर २६ सालों के वैवाहिक जीवन को छोड़कर भागने का फ़ैसला कर लेती है। नाटक के अंतिम दृश्य के ठीक पहले एक जवान बेटे, विवाहित बेटी व स्कूल में पढ़ती व किशोर होती छोटी बेटी को छोड़कर पुराने प्रेमी जगमोहन के साथ निकल भी जाती है। लेकिन मोहन राकेश इस वृत्ति को शह देने या इसे चलन बनाकर जीवन में स्थापित करने के लिए न यह नाटक लिख रहे थे, न इस सावित्री को गढ़ रहे थे। बल्कि भौतिक मोह में अंध होने का दौर शुरू होता देखकर चेतावनी स्वरूप इस सावित्री को पेश कर रहे थे। फिर तो जैसे काँटा काँटे से ही निकाला जाता है, उसी तरह जिस विलासमय जीवन के लिए सावित्री सब कुछ छोड़ रही थी, उसी भोग-विलास के लिए तो प्रेमी जगमोहन भी उसे पाना चाहता था। लेकिन अब प्राय: अंधेड़ सावित्री को उस लायक़ न पाकर बीच रास्ते में किसी बहाने से छोड़ जाता है- सावित्री न घर की रही न घाट की -गये मियाँ रैमूँ (रंगून), न ये मुँह न वो मुँह। यह नसीहत भी कितनी मारक है, लेकिन जमाना गवाह है कि राकेश की किसी ने न सुनी। इसके दस-पंद्रह सालों बाद दुष्यंत ने लिखा -‘बाढ़ की सम्भावनाएँ सामने हैं, और नदियों के किनारे घर बने हैं’। लेकिन घर बन रहे हैं, बाढ़ें आ रही हैं… और ‘जीने की तमन्ना के हाथों, जीने के ही सब सामान बिके’ की विरोधाभासी साँसत में सब चल रहा है। इस युग की यही नियति है, जो फ़िल्म दुनिया में आम चलन के रूप में स्वीकृत है।सितारे-तारिकाएँ एकाधिक सह-संबंधो-शादियों के बाद भी मुक्त भाव से ससम्मान सामाजिक-पारिवारिक जीवन जी रही हैं…। और ये ही कारण हैं, जो आज भी यह नाटक कक्षाओं से लेकर चौपालों-मंचों तक पर समान रूप से लोकप्रिय है।

सावित्री का यह रूप नाट्यालेख में धीरे-धीरे खुलता है और एकदम खुलकर खुला भी नहीं है…। कह दूँ कि खोलने-ढँके रखने (हाफ़ कंसील्ड-हाफ़ रिवील्ड) की कला ही ‘आधे अधूरे’ की मंच-कला की (विद्वानये भागवते) परीक्षा है। असल में राकेशजी की जो नाट्यकला – बल्कि कढ़ाई-बुनाई कहें, जिसे अंग्रेज़ी में ‘क्राफ़्ट’ और स्तरीय बोलचाल में ‘नोंक-पलक दुरुस्त करना’ तथा उर्दू शायरी की नज़ाकत में ‘ग़ज़ल की पलकें संवार दूँ’ से नवाजते हैं…वह बुनावट मोहन राकेश में ‘आषाढ़ का एक दिन’ में ही अपने उत्कर्ष पर थी और ‘आधे अधूरे’ तक आते-आते वह अपने चरमोत्कर्ष पर पहुँची है। इसमें ख़ास हैं – कथा-चरित्र व मारक भाषा की बुनावट, दृश्य-बंधों की रचना और एक बंध से दूसरे की कभी आपसी संगति, तो कभी विरोधाभास, इनमें प्रयुक्त प्रतीक-संकेत…आदि। प्रतीक-संकेत एक उदाहरण…पति महेंद्र के प्रति सावित्री की जुगुप्सा कहने-करने में तो है ही, लेकिन बेटे द्वारा बनाये सिंहानिया के वीभत्स कार्टून में उसे महेंद्र नज़र आता है, जो न बड़ी बेटी बिन्नी को लगता, न बेटे अशोक को। बुनावट की यह कला बिना समझे करने वाले नौसिखिये में ‘घी का लड्डू टेढ़ा भी भला’ की तरह अपना असर दिखाती है और उसे समझ कर करने वाले में तो चार चाँद ही लग जाते हैं! ज़ाहिर है कि रानावि से पढ़े ही नहीं, रानावि से जुड़े और नाट्य-कर्म में ख़ासे पगे विजयकुमार ने उसे बखूबी पकड़ा है और उसका भरपूर उपयोग करते हुए उसे अपने मौलिक कला-कर्म से निखारा-संवारा भी है।

नाटक इसे खोलता है – मंच-प्रवेश के क्रम में अंतिम पुरुष जुनेजा के माध्यम से अंत में। यह राकेश के नाट्य-विधान की एक पुरज़ोर युक्ति है कि उनके नाटकों के अंतिम हिस्से में एक बार पूरी कृति का सर्वेक्षण-सा होता है और फिर लम्बे संवाद में निष्कर्ष या अंत आता है। लेकिन अंत में जुनेजा के खोलने से पहले बीच-बीच में पति महेंद्र की दबी ज़ुबान से और बेटे अशोक की खुली ज़ुबान में सांकेतिक ढंग से भी यह बात खुलती रहती है।घर में इसे दोनो पुरुषों (बाप-बेटे) के रूप में भी देखा जा सकता है। मिसाल के लिए जब सावित्री घर के लिए अपने योगदान के ज़िक्र में परिवार के सदस्यों के लिए बहुत कुछ करने का उल्लेख करती है, तो बेटा एक-एक करके सबके कुछ न कर पाने, बल्कि बिगड़ जाने को लेकर सवाल करता है – जवाब की तरह…। और मां कटघरे में आ जाती है। इन दोनो के बरक्स मां के साथ बड़ी बेटी बिन्नी को मिलाकर दो औरतों का भी जोड़ बनता है। शायद बड़ी बेटी ही पूरे नाटक में मां का पक्ष है, जिसका भी भाग जाना दोनो के एक बीथी में होने का संकेत है। इसी प्रसंग को भाई द्वारा कह दिये जाने पर बिन्नी निरुत्तर भी हो जाती है। इस तरह बिन्नी ही नाटक के कथ्य का प्रतिपक्ष है, जिसका भ्रम धीरे-धीरे टूटता है और मां का चरित्र धीरे-धीरे उसके सामने खुलता है। दर्शकों के सामने नाटक के मर्म खुलने का माध्यम भी बिन्नी ही है। और इन सब कुछ को मंच की यह प्रस्तुति बड़ी शिद्दत से रचती है – पेश करती है।

इसी से जगमोहन के साथ चले जाने का प्रच्छन्न-सा ज़िक्र सावित्री करती है बिन्नी से ही, जो उस वक्त अकेली रहती भी है घर में, जो पुन: वही राकेशीय शिल्प-कौशल है। नाटक की पहली झड़प के बाद पति निकल जाता है। सिंहानिया के जाने के बाद बेटा घर से निकल जाता है। छोटी बेटी किन्नी तो इन सबसे अनजान भी है और मां के जाने के वक्त वह भी घर पे नहीं है। लेकिन मां के जाते ही आ जाती है और तब तक पड़ोसन से उसे भी बहुत कुछ पता चल गया होता है, तो मां के बारे में दर्शकों को जानने का माध्यम किन्नी भी बन जाती है। लेकिन यह दृश्य जितना सशक्त है, वैसा बनता नहीं- तो जमता नहीं। इसमें दृश्य-वितान की रफ़्तार भी तेज है और पूरे नाटक बड़ी सहज तेज किन्नी बनी वाणी शर्मा रोते हुए बोलने को यहाँ वैसा साध नहीं पायी है। नाटक के बाद मंच से बताया गया कि बच्ची बनी यह वाणी सावित्री की भूमिका भी करती है, तो हसरत हुई कि वह शो देखा जाना चाहिए…। ख़ैर,

अंत में तो जुनेजा सब खोलता है, तो सब सुनने के लिए बाक़ायदा बिन्नी को बिठाया जाता है। शुरुआती रहस्य खुलता है कि सावित्री के घर छोड़ने की पहली पसंद जुनेजा ही था। फिर भयंकर रहस्य खुलता है कि बिन्नी का पति मनोज भी इस घर में मां का प्रेमी ही बनकर आया था और बेटी को ले भागा। इसी से बिन्नी की विवाहित ज़िंदगी भी ख़लल से ख़ाली नहीं। स्पष्ट नहीं कहा जाता, पर ज़ाहिर है कि मां के चलते दामाद का बेटी पर शक ही ख़लल की वजह है। मनोज का किरदार मंच पर आये बिना भी सबसे कारगर बन जाता है-राकेशजी की एक और अच्छी कढ़ाई-बुनाई…।

‘आधे अधूरे’ को बाहरी तौर पर पढ़ने-देखने से कुछ पाठक-दर्शक समझ भी सकते हैं कि सचमुच यह औरत सावित्री एक नालायक-नाकारा पति के चलते सारा घर-बार अकेले दम सम्भालते हुए पिस रही है, अत: इसका छोड़कर जाना जायज़ है। लेकिन मंच की इस प्रस्तुति को देखने वाला कोई भी ऐसा नहीं सोचेगा। निर्देशक विजय कुमार की व्याख्या में सावित्री की भिन्न-भिन्न पुरुषों के साथ भागने की लत एकदम निर्णायक बनकर आती है। सावित्री तो नाटक में अकेली है, लेकिन पुरुष चार हैं, जिनमे से मंच पर दो पुरुष आते हैं, जो इस विलासी वृत्ति के रहनुमा हैं – सावित्री का वर्तमान बॉस सिंहानियाँ और लौटकर वापस आया पुराना प्रेमी जगमोहन। पहले को विजयकुमार ने आलेख के मुक़ाबले ज्यादा सक्रिय दिखाया है- याने खुद उस भूमिका में वैसा हुए हैं। नाटक में उसकी कामुकता हाव-भाव और नज़रों व कुछ संवादों में निहित इरादों तक सीमित रहकर भी खूब उजागर हो जाती है, लेकिन विजय इस प्रस्तुति में मंच पर एकाधिक बार छूने-छाने का विस्तार भी दे देता है। लेखकीय विधान में यह चरित्र कार्टून तो है ही, लेकिन विजय की निर्मिति में यह निर्लज्ज हो जाता है, तो दृश्य को भी सांकेतिक से अशिष्ट हो ही जाना है…। जगमोहन तो आया ही है सावित्री के बुलाने पर। मंच पर उसकी निस्पृहता लेखकीय विधान में निहित है, क्योंकि उसे बाद में सावित्री को छोड़कर जाना जो है। इसे समझते हुए विजयजी का घर की बैठक में सावित्री से उसकी कोट का बटन लगवाने-लगाने तक तो फिर भी ठीक था, लेकिन गाढ़ा आलिंगन करा देना और फिर बड़ी बेटी को अचानक प्रविष्ट कराके दिखा देना लेखक की बुनावट को किंचित उधेड़ व उघाड़ देता है।अंत में आने वाली मनोज-प्रकरण की आकस्मिकता को खंडित व फीकी कर देता है। उसकी ताज़गी को जुठार देता है, उसकी मसर्रत में छेद कर देता है। इससे अंत में सावित्री की असलियत बेटी तथा दर्शक दोनो के सामने बहुत हल्की हो जाती है, वरना यह सदमे जैसा असर छोड़ता!मंच पर यह सब जोड़ने की ज़रूरत न नाटक को है, न पात्रों को और निर्देशक की उतावली को दर्शकों की समझदारी पर भी थोड़ा भरोसा करना चाहिए।

जैसा कि कहा गया – इस नाट्य-स्थल पर ‘कविहिं अरथ आखर बल साँचा’ की मानिंद अभिनेता और अभिनय ही उनके बल थे और इसका अधिकतम सुंदर उपयोग हुआ है। अभ्यास इतना बर्राक हुआ है कि संवाद अदायगी बिलकुल पानी-सी बहती है। बोलने में एक के अंत से दूसरे की शुरुआत की समय-संगति (टाइमिंग) इतनी सटीक है और उसके अनुसार अदाकारी (ऐक्शन) इतनी त्वरित है – ख़ासकर सिंहानिया की लंतरानियों का मज़ाक़ उड़ाते बेटे वाला स्थल…। प्रवेश पर बेटा अशोक बने आशुतोष खरे की सूरत देखें, तो वह कलाकार के लिए खुरदरी सी लगती है, पर जब अदायगी आती है, तो सीरत की तासीर यूँ बनती है – गोया जमा हुआ लावा फूट पड़ा हो…। इसी तरह बड़ी बेटी बनी जेबा अंजुम भी मंच पर नुमाया होने पर सुखडी सी दिखती है। असमंजस होता है कि क्या करेगी! लेकिन जब ससुराल का भरा ग़ुबार मायके में फटता है, तो अभिनय भड़क उठता है। फटने में मेज़ की चीजें छटक कर बिखर जाने में चरित्र भी उभरता है, दृश्य भी लहक उठता है। फिर संवाद में भी चीजों को समटने का ज़िक्र आता है और बिखरी चीजें रखवाने के दृश्य में संवाद-अनुरूप क़्रिया की जो संगति बनती है, उसमें निर्देशन की बुनावट भी मानीखेज बनकर उभरती है, जो राकेशजी के सवादों को अनकही ऊँचाई पर पहुँचा देती है। और निर्देशन की ऐसी युतियाँ व बारीकियाँ ढेरों हैं।

सावित्री के लिए गीता त्यागी की वय बिलकुल संगत और व्यक्तित्व अनुकूल है। अधिकतम समय उनका मंच पर होना प्रीतिकर है। अभिनय सहज है। तलफ़्फ़ुज़ सही है। लम्बे संवादो में जब बात का उत्कर्ष आता है, बोलने की धारा अटकती-सी लगती है – गोया साँस टूट रही है, पर उस वक्त पॉज यूँ लिया जाता है, जैसे वह संवाद को रुक कर बोलने की अदा हो…। और ऐसा कई बार होकर वह सधकर शैली बन जाता है, जो एक अदद पेशेवराना मंच व्यवहार सिद्ध होता है। और कहने की बात नहीं कि सावित्री खुली खूब है, पर चरित्र की तरह उघड़ी नहीं है, तो खिली भी नहीं है।

नाटक की शुरुआत जिस ‘काले शूट वाले आदमी’नाम के पात्र से होनी थी, उसे विजय ने सामान्य वेश में आकर तोड़ दिया है। मंच पर प्रकाश आते ही जानने वालों को झटका लगता है- गोया ‘प्रथम चुंबने ओष्ठ भंग:’, पर बहुत जल्दी ही मंच व सभागार की स्थिति के साथ वह मेल खाने लगता है और फिर सोहने भी लगता है। दूसरे प्रवेश में पति महेंद्र की बेबसी, चिड़चिड़ाहट व फिर बिफरना…आदि में विजय खूब फबता है – गोया ये कृत्रिम आदतें (मैनरिज्म) उसकी अपनी हों…। सिंहानिया की कारटूनी हरकतें उसकी अपनी भले न लग पायें, अपनायी हुई अपनी तो लगती हैं। इन दोनो में कहीं कुछ समान था, पर जगमोहन का किरदार इनसे बिलकुल अलहदा है, तो उसका औपचारिक अपनापन भी कोट-पैंट के फ़ॉर्मल पहनावे में जँच जाता है, तदनुसार बनावटी मुस्कान में खप जाता है, पर इस बार पोशाक के अनुरूप जूता बदल लेने जितना समय व औक़ात तो थी ही नाटक के पास…मेल (मैच) भी कोई चीज़ होती है!!अंतिम प्रवेश में जगदीप के जाने व फिर महेंद्र बन के आने की त्वरितता को साधने में सिर्फ़ ऊपर चद्दर और पैर में चप्पल डाल लेने की सूझ बड़ी सही बूझ का पता-परमान देती है। इस तरह सीमित जगह के सीमित साधनों व जैसा की ऊपर कहा गया – असीमित साधना का प्रतिफल यह नाटक दर्शकों में भी खूब फला-फूला – तालियाँ और लरज-लरज कर सबका मिलना इसे पुकार-पुकार कर कह रहा था।

बिना मध्यांतर के प्रस्तुति का डेढ़ घंटे चलना भी वरदान था…वरना वह अंतराल उस निरंतरता व तल्लीनता को भंग कर देता।

दूसरा शो न होता, तो कुछ लम्बी बातचीत होती… तो कुछ और तथ्य निकालते-निकलते, तो यह आलेख भी समृद्ध होता, वरना!

(लेखक साहित्य, कला एवं संस्कृति से जुड़े विषयों के विशेषज्ञ हैं)