92 सालों की सीधी-सादी-सच्ची गवाही….

सत्यदेव त्रिपाठी।

सत्यदेव त्रिपाठी।

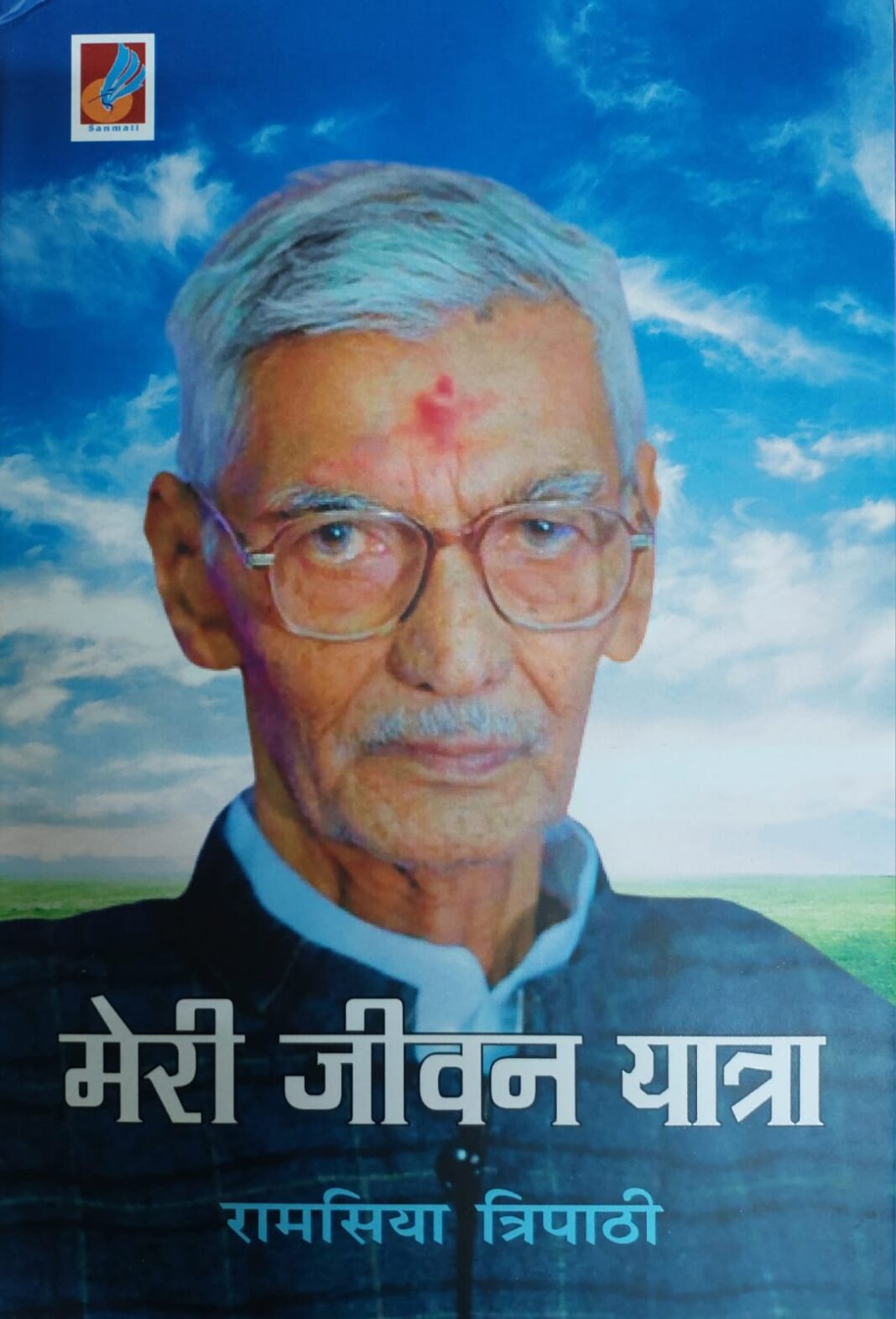

स्व. रामसिया त्रिपाठी लिखित आत्मकथा ‘मेरी जीवन-यात्रा’ को पढ़ने के बाद जो सबसे बड़ा सुखद ताज्जुब हुआ और जिससे सर्वाधिक चमत्कृत होना हुआ – फिर मुतासिर और अभिभूत भी हुआ, वह यह कि 92 सालों के जीये गये जीवन को 91वें साल में लिपिबद्ध करने में प्रवृत्त होना और इतनी तबील कालावधि में जिन सैकड़ों लोगों, स्थलों व घटनाओं के ज़िक्र आये, उनके पूरे के पूरे घटित को सही सन्-समय व नामों के साथ लिख देना…। यहाँ तक कि अपनी तहसील त्योंथर में अध्यापन के अपने दूसरे कार्यकाल में उस ठेकेदार का नाम (रामलाल) तक याद है, जिसे तीन महीने के लिए अपना कुछ सामान रखने के लिए 500 रुपए भाड़े पर स्कूल की कोई जगह दी थी। इनके त्योथर के बदले वहाँ के जो अध्यापक गंगेव गये, उनका नाम (श्रुतकीर्त्ति सिंह) तक याद है।

यह सब मुझे किसी अजूबे से कम इसलिए नहीं लग रहा है कि 70 साल का होते-होते आज मुझे और कई मुझसे भी कम उम्र के साथियों को तमामो-तमाम सब भूल गया है…। अब चाहे यह उस वक्त के प्रदूषण-मुक्त माहौल व खान-पान का असर हो या तन-मन की सेहत बनाके रखने की उनकी निजी ख़ासियत का गुर हो…उस अप्रतिम स्मरण-क्षमता के प्रति नतमस्तकहोने के सिवा कुछ कहते बन नहीं रहा…। इसी प्रसंग में यह प्रण भी कि चंदा नहीं लूँगा, क्योंकि वह बदनामी का सबब होगा…जैसे मूल्य भी हैं, जो आज सपना लगते हैं, क्योंकि चंदा क्या, हर महकमे में कोई फ़ाइल छूने के लिए भी सरे आम घूस लेना आज नियम और अधिकार बन गया है – शिक्षा क्षेत्र तक इसमें तनिक भी पीछे नहीं, बल्कि आगे है…। और यह कथा ऐसे ही मूल्यों-नैतिकताओं-वैधिनकताओं की है…।

इसी से जुड़ी दूसरी बात कि 91वें साल में यह लेखन क्यों- पहले क्यों नहीं? तो इस पुस्तक की भूमिका ‘एक सार्थक जीवन का आख्यान’ में लेखक के बारे में सब कुछ जानने वाले चंद्रिका प्रसाद चंद्रजी ने उद्घाटित किया है कि उन्हें आत्मकथा या ऐसा कुछ लिखना ही नहीं था। वे उस समृद्ध परम्परा के प्रबल अनुयायी थे, जिसमें अपने बारे में कुछ नहीं कहा जाता – दूसरे कहें, खुद क्यों? कुछ करने में अपना नाम तक नहीं दिया जाता…। तभी तो अठारहो पुराण एक व्यास के ही नाम हैं –अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचन द्वयं’- बल्कि अपने बारे में कहने वाले को ‘अपने मुँह तुम आपनि करनी, बार अनेक भाँति बहु बरनी’ कहकर अवहेलित करने के भी प्रमाण हैं। इसीलिए चंद्रजी की भूमिका की गवाही में रामसियाजी ने ढेरों लोगों के लिए, अपने समाज व समय के लिए बहुत कुछ किया, पर उसका उल्लेख भी नहीं करते, क्योंकिवही ‘आत्म-प्रचार उनका स्वभाव नहीं’- याने ‘मैं’ से पूरा बचना। प्रमाण स्वरूप कुछेक उदाहरण भी चंद्रजी दे सके हैं…। जैसे अपने पिता की हत्या जैसी संगीन घटना का ज़िक्र भर करते हैं। जबकि ऐसे संवेदनशील (सेंसेशनल) मामले पर बहुत कुछ लिख सकते थे – कोई भी होता, लिखता। लेकिन रामसियाजी सामाजिक मंगलेच्छा के लिए सब गरल पचा-बचा ले गये, ताकि मनुष्यता की उन घोर बुराइयों का प्रचार न हो, वे दुश्मनियाँ फिर से हरी न हों…।

लेकिन जब एकमात्र पुत्र योगेश त्रिपाठी ने उनसे अपनी जीवन-कथा लिखने का आग्रह किया, तो ऐसा सन्नद्ध समाजचेता मानव अपने पुत्र की इच्छा को भी उसी तरह टाल न सका, जिस तरह जीवन भर कभी पुत्र को कुछ भी करने के लिए आदेशित (‘डिक्टेट’) नहीं किया। लेकिन आत्मप्रचार से दूर रहने का ही प्रमाण है कि राष्ट्रीय स्तर पर ख्यातिलब्ध नाटककार, संस्कृतिकर्मी व अनेक महनीय पुरस्कारों से सम्मानित अपने इस बेटे के बारे में भी कुछ नहीं लिखते और शिक्षक दिवस पर अजयगढ नगर कॉलेज के प्राचार्य को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार मिलने की बात को अरबदा के कहते हैं तथा इस घटना को अपने उस कॉलेज के कार्यकाल की ‘सबसे उल्लेखनीय उपलब्धि’ बताते हैं। यह भावात्मक नैतिकताभी लाजवाब हैकि बेटे तक को कुछ करने पर विवश न करो और उसके कुछ कहे को टाल न सको…। याने अपने लिए, अपनी वाली करने के लिए जीयो ही मत। सिर्फ़ अपनों के लिए जीयो और रामसियाजी के अपनों में पूरा गाँव-समाज शामिल है- ऋषियों के ‘आत्म’ (स्व)की तरह (न वा अरे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवति, आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति’), जिसमें समूचा ‘पर’ समाहित होता था। तुलसी का आत्म भी ऐसा ही विस्तरित था कि ‘स्वांत: सुखाय तुलसी रघुनाथ-गाथा’त्रिकाल में जन-जन को सुख देने वाली सिद्ध हुई है। और हमारी संस्कृति की प्रतिज्ञा रही –‘यही पशु-प्रवृत्ति है कि आप-आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे’, जिसे जीवन में उतारने वाले सच्चे रहबरसिद्धहुए प्राचार्य स्वर्गीय रामसियाजी त्रिपाठी।

त्रिपाठीजी लिखते हैं कि इस पुस्तक को आत्मकथा न समझें…डायरी समझें…। ऐसे अच्छे लोग भी इस दुनिया में होते थे…, वरना तो आजकल डायरी या नोट्स लिख केमहाग्रंथ बताने का रोग भी चल पड़ा है। डायरी कहने का सबब यह भी है कि ‘मेरी जीवनयात्रा’ में लेखकीय और चंद्रजी की भूमिका को मिला दिया जाये, तो कुल 62 अध्याय हैं और पृष्ठ हैं –कुल 149। याने ढाई पृष्ठ से कम का औसत हर अध्याय। कुछ अध्याय तो आधे पृष्ठ के भी है –मात्र एक अनुच्छेद के। यह सब डायरी-प्रवृत्ति ही है। ‘आर. पी. हाईस्कूल शताब्दी समारोह – 1960’ सिर्फ़ 8 पंक्तियों का है। यह है सूचनात्मक महिमा। मतलब कि जितने थोड़े में कहा जा सके…। अनुपात की चिंता नहीं, अधिक लिखने का मोह नहीं। कुछ तो उम्र व वृत्ति भी इसका कारण रही, लेकिन अनजाने में गौण उत्पादन (बाइ प्रोडक्ट) की तरह इसका एक बड़ा लाभ यह हुआ कि कोई सिर्फ़ अध्यायों के नामों को ही पढ़ जाये, तो भी जीवनी का क्रमिक सारांश समझ जाये… और इस आपाधापी के युग में ऐसा करने वालों की कमी नहीं। ‘राजकपूर की शादी’ व ‘आज़ादी की घड़ी’…आदि ऐसे ही हैं। …। लेकिन फिर सबकी रुचि के अलग-अलग अध्याय भी हैं, जो अनुक्रमणिका पढ़ते हुए कुतूहल वश आपसे बरबस पढ़वा लेंगे– जैसे ‘अनाथालय में एक सुबह’, ‘शंकर दयाल शर्मा की नयी योजना’ व ‘मैहर की वह हृदय विदारक घटना’…आदि। फिर उन अध्यायों में भी बहुतेक बार एकाधिक शीर्षक आ गये हैं, जो इसे और साफ़ व आसान कर देते हैं। और इससे बनती यह बात ख़ास है कि इन्हें पढ़ने के क्रम में धीरे-धीरे पूरी पुस्तक पढ़नी पड़ जायेगी, जो इस कृति की अजानी रचनात्मकता की साखी है। मुझे तो पढ़नी थी, क्योंकि पिताजी से उनकी 90 की वय में मिल चुका था। सिर्फ़ एक मुलाक़ात – मुख़्तसर-सी, पर अविस्मरणीय। आधी-अधूरी…और मन ही मन फिर-फिर मिलने की इच्छा की हामी…, लेकिन ‘मेरे मन कुछ और हैं, कर्त्ता के कुछ और’…। सो, अब उस कर्त्ता ने उस इच्छा को किताब पढ़के ही पूरी करने पर विवश कर दिया है। इसलिए कहके मंगायी प्रिय अनुज योगेशजी से…। लेकिन पढ़ना हुआ उसी प्रक्रिया में कि पाते ही अनुक्रमणिका देखने लगा और ‘तीस भैंसों की चोरी’से ऐसा चमत्कृत हुआ कि उसे तुरत पढ़ डाला…। उन भैंसों को खोजने, फिर व्यवस्था के तंत्र से छुड़ा पाने में जो अयाचित-अयातित क़िल्लतें-गलाजतें सहनी पड़ीं, उनमे आज की भी सारी किमियागीरियाँ नुमायाँ हो जाती हैं…।

अपने से पहले के समय व घरेलू स्थितियों को बताने का क्रम भी प्राय: कालक्रमानुसार ही है, जिसमें भैंसों के समानांतर ख़ानदान में घोड़े रखने का प्रचलन व श्यामकर्णी घोड़े के ज़िक्र तथा स्थानीय रजवाड़े की इच्छा पर उसे दे देने में तत्कालीन सामंतों के साथ सभ्य नागरिकों के सम्बंधों…आदि की बानगियाँ भी स्पृहणीय बन पड़ी हैं। इनमें समायी विविधरूपी रवायतों की जानकारियाँ हमें अपने इतिहास व संस्कृति से बहव: परिचित कराने वाली हैं।

फिर पिताजी की शिक्षा-नौकरी…आदि के जीवनक्रम का सिलसिला बनता है, जिसमेंकुछ अलग से तथ्य एवं पहाड़ी-तराई के गाँवों के अलग चलन के प्रमाण अवश्य हैं याने परिवेश-तथ्य-घटनाएँउसी अंचल की हैं – आँचलिक, लेकिन उनकी प्रवृत्तियों में राष्ट्रीय क्षितिजों के वैशिष्ट्यों की पहचान भी समाहित है…। तभी तो मुझसे 20-22 साल पहले के पिताजी के बचपन के गाँव से बहुत कुछ मेल खाते हुए मिलते हैं हमारे मैदानी इलाक़ों के गाँव भी…, जो हमारे राष्ट्र की ‘अनेकता में एकता’ वाली विरासत के प्रमाण हैं। आज पढ़ते हुए वे समानताएँआह्लादित-चमत्कृत करती हैं…। इसलिए कुछेक समान घटकों के ज़िक्र का मोह संवरण नहीं हो रहा, जो ग़ैरमौजू भी न होंगे…। पिताजी का स्कूल जैसे गाँव में ही रामचंद्र मिसिर के ओसारे (छप्पर कह लें) में चलता था, वैसे ही हमारा स्कूल भी पंडितजीके घर में ही चलता था, लेकिन गाँव से दो किमी दूर था और स्कूल के हिसाब से ही घर बनवाया गया था। उसे पाठशाला कहते थे। पेड़ व तालाब दोनो के आसपास थे। पिताजी को घूमते देखकर वहाँ के अध्यापक तेजप्रतापजी ने बुलाकर पूछा था – ‘5 साल के होबे’? और उत्तर की परवाह न करके नाम लिख लिया था–अपने से कोई जन्मतिथि लिख दी थी- बाक़ी सारा कुछ मालूम ही था। वही पिताजी के पहले गुरु हुए…। इसी तरहमुझे तो गाँव में कहीं खेलते पाकर स्कूल जाते हुए मुझसे बड़े तीन लड़कों (भगवान दास, रामपलट, नंदलाल) ने बिना किसी को बताये बैलगाड़ी बनके मुझे कंधों पे उठाया और खेल-खेल में लेके चले गये थे। नये लड़के को देखके पंडितजी ने पूछा…और मेरे बड़े पिता का नाम सुनते ही सब जान गये और मेरा नाम रजिस्टर में लिखके कल से रोज़ आने के लिए कह दिया था…। वही पंडित छबिराज मिश्र मेरे प्रथम गुरु हुए। जन्मतिथि उन्होंने भी कुछ लिख दी। इसी के परिणाम में एक समता यह भी कि उस कालखंड से हम तक…सबकी जन्मतिथियाँ दो होतीं – एक, जो गुरुजी लिख देते और दूसरी, जो कुंडली में होती…आदि-आदि। लेकिन अब तो तकनीकी व वैधानिक युग में ऐसा असंभव है। बहरहाल, एक समता और बता दूँ- हाईस्कूल में पिताजी के स्कूल से चार विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए, जिसमें तीन थे विज्ञान वाले और इकले पिताजी कला वाले। इसी तरह मेरे साथ 17 प्रथम श्रेणी वालों में दो (शिवमंदिर राय व मैं) ही आर्ट्स के थे – शेष 15 साइंस वाले थे।

इसी तरह की तमाम चीजें उस वक़्त पूरे देश में एक जैसी थीं। इनमे ‘सबका सब लोग सब कुछ जानते’ बहुत ख़ास है। तभी तो बिना कुछ पूछे हम दोनो के प्रथम गुरुओं ने हमारा सब कुछ लिख लिया। यह उस वक्त के हमारे जीवन व संस्कृति में निहित ऐसी सार्वभौममनुष्यता थी, जिसके लिए मन आज बहुत तड़पता है। आज तो जनाने की कोशिश को पिछड़ापन और किसी के बारे कुछ न जानने-पूछने को आधुनिकता कहा जा रहा है। हम अपने गाँव तो क्या, कभी तो घर (वालों) के बारे में कुछ ख़ास नहीं जानते। यहाँ तक कि सुबह घर से निकला बेटा कहाँ-कहाँ जा रहा है और कब आयेगा…मालूम नहीं पड़ता– पूछने पर बतायेगा भी…तो क्या वह सच होगा!! और अब तो गाँव तक में रहने वाली पढ़ी-लिखी पोतियाँ भी ऐसा करने में बहुत आगे निकल गयी हैं…। अब इस घोर प्रगत (ऐडवाँस) युग में तो पहनने-ओढ़ने…जैसी बाह्य व दस्तावेज़ी समानताएँ ढेरों हैं, जो हमारे गाँवों की ही नहीं, पूरे देश की- बल्कि कमोबेस ग्लोबल हैं। लेकिन इनकी विडंबनात्मक सचाई यह है कि तब वो समानताएंथीं, आज ये सब एकरूपताएं हैं, जिनके लिए टेनीसन नेकहा है- ‘यूनीफ़ॉरमिटी इज अ डेंजर’।

स्व. रामसिया त्रिपाठी के जीवन का सबसे मारक-त्रासद पक्ष पिता की हत्या थी-‘पिताजी के असामयिक निधन के बाद मैंने वह सब देखा-झेला, जो बहुत बदनसीबों को ही देखना-झेलना पड़ता है’। इसी का दुर्दांत नतीजा था कि उन्हें पढ़ने के लिए रींवा स्थित अनाथालय में शरण लेनी पड़ी थी। लेकिन जैसा कि ‘सबका सब कुछ जानने वाली गाँवों की मानुषिक संस्कृति’ की बात ऊपर हुई, वही उनके जीवन का सबसे बड़ा निर्णायक व सुखद मोड़ सिद्ध हुई। उसी अनाथालय में एक दिन आये- एक वृद्ध कांग्रेसी नेता, जो रामसियाजी के पिता के मित्र व इनके भी परिचित थे। इन्हें लेके रींवा के पंडितजी के यहाँ गये और कहा – ‘इसके पिता की हत्या हो गयी है। इसे भी जीवन (यापन) का ख़तरा है। आप इसे कोई नौकरी देकर इसके जीवन की रक्षा कीजिए’। उन्होंने तुरत मुख्य सचिव को फ़ोन घुमाया। सचिव ने तुरत बुलाया। दोनो लोग वहाँ पहुँचे और 15 मिनट के अंदर ही कृषि-संस्थान (ऐग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट), रींवा में व्याख्याता की नौकरी का नियुक्ति-पत्र मिल गया। वह साल 1954 था और रामसियाजी 24 साल के थे। इसे मैं लोक के शब्दों में कहूँगा –बाढ़हिं पूत पिता के धर्मे, जो पिताजी का भी पुत्र योगेश में दिख रहा है…। लेकिन पिताजी कासंवेदनशील श्रद्धा भाव देखें–‘मैं इन दोनो सज्जनों का जीवनोपरांत आभारी रहूँगा…, जो देवतुल्य बनकर मेरी सहायता करने आ गये। मेरा जीवन इन दोनो महामानवों की सद्भावना और सहानुभूति का फल है’।

सर्वाधिक चमत्कृत किया पिताजी के उस निर्णय ने, जिसमें उन्होंने सरकारी अफ़सरी न स्वीकार करके प्राचार्य पद को वरीयता दी। आप सुन लें उन्हीं के शब्दों में– ‘हो सकता है, मैं ग़लत होऊँ (आज की पीढ़ी तो ग़लत मानेगी ही), पर सोचा यही कि विक्रय-कर निरीक्षक की नौकरी में तहसील मुख्यालयों में सपरिवार रहना, रेस्ट हाउस-सर्किट हाउस में दौरे के समय बड़े अधिकारियों के आवास और भोजन की व्यवस्था व उनके मार्ग-व्यय की चिंता…आदि मेरा प्रथम कर्त्तव्य होगा। इसके लिए धन कहाँ से आयेगा? तो इस विभाग में रहते हुए मैं ईमानदारी व नैतिकता का जीवन कैसे जी पाऊँगा? झूठ, मक्कारी, स्वार्थ, धोखा-दगा, चापलूसी, भ्रष्ट आचरण…जैसी कोई विशेषता मेरी प्रकृति में नहीं है। इस विभाग में रहते हुए पैसे की कमी नहीं रहेगी, पर व्यक्तित्त्व शून्य हो जायेगा…केवल अनैतिक धनार्जन ही जीवन का उद्देश्य हो जायेगा…’। इसी के समानांतर उल्लेख्य है कि त्रिपाठीजी जीवन के सक्रिय काल में नौकरी के अलावा हमेशा कुछ न कुछ सार्थक व उपयोगी करते रहे…। इस सरणि में सेवाकाल के दौरान गुलाब हाल, टैगोर हट जैसे शैक्षणिक-सांस्कृतिक उपयोग के निर्माण-कार्य बिना किसी सरकारी मदद के करते रहे और जो पट्टिका बनवायी, उस पर 50 साल बाद भी नयी प्रविष्टियाँ अंकित होते रहने के साक्ष्य मिले (पृष्ठ 89)।

क्या कहना होगा कि इस मूल्यगत एवं सात्त्विक भाव की सोच-संवेदना का समूचा खात्मा ही आज का सबसे बड़ा दुर्भाग्य व अभिशाप है…और इनकी ऐसी यादें इस जीवन-यात्रा में कदम-कदम पर बिखरी पड़ी हैं, जो मेरी समझ में इस आत्मकथा का सबसे बड़ा प्रदेय है। (जारी)

(लेखक साहित्य, कला एवं संस्कृति से जुड़े विषयों के विशेषज्ञ हैं)