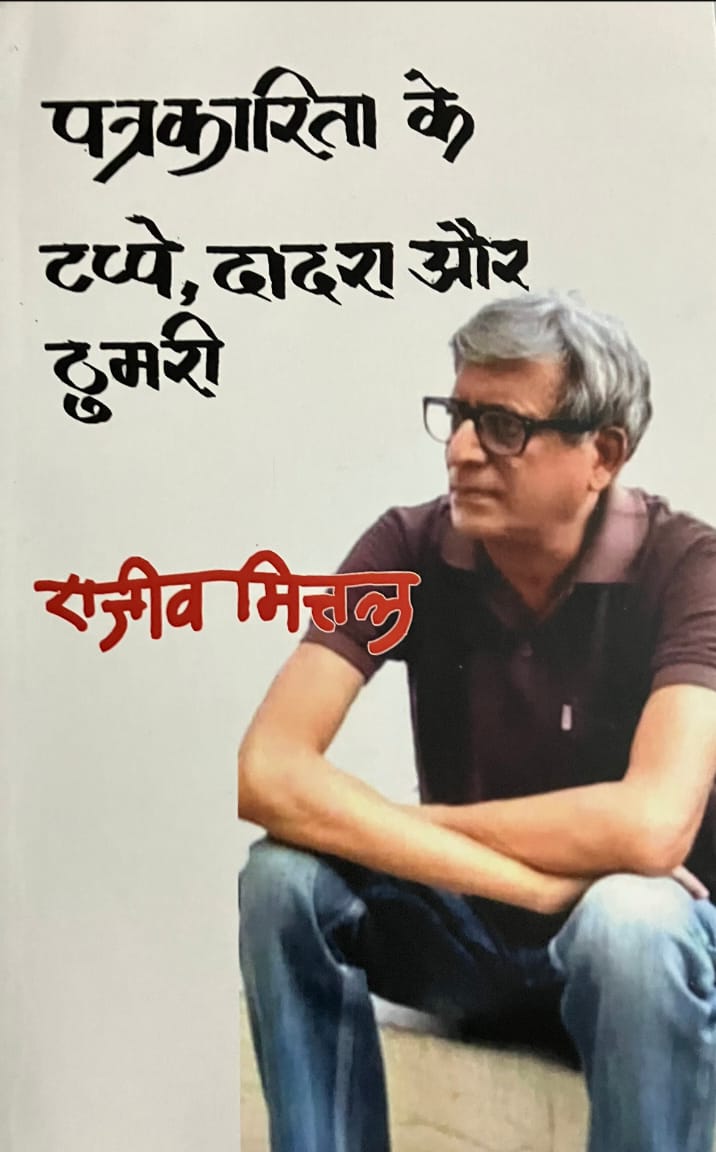

बहुत प्यारा इनसान था राजीव मित्तल।

नवीन जोशी।

नवीन जोशी।

1980-82 के दौरान लखनऊ में उत्तर प्रदेश सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग में ठाकुर प्रसाद सिंह और राजेश शर्मा की संगत में राजीव मित्तल (6 अप्रैल 1955 – 9 अप्रैल 2021) की खिलंदड़ हाजिर जवाबी से कुछेक बार परिचय हुआ था। ‘स्वतंत्र भारत’ के दिनों भी मुलाकातें होती थीं लेकिन उससे मुहब्बत हुई 1983 में नवभारत टाइम्स के लखनऊ दफ्तर में जहां राजेंद्र माथुर ने ‘स्फटिक-सी भाषा लिख सकने और खबरों की सुदूर गंध से भी उत्साह व सनसनी से भर जाने वाले’ युवा पत्रकारों की टीम खड़ी की थी।

चंद साथी ‘नभाटा’ की मुम्बई और दिल्ली की टीम से भी भेजे गए थे। राजीव मित्तल दिल्ली से भेजा गया था। उसके निष्कपट हृदय, खुलेपन, खिलदंड़ मिजाज, बात-बात पर गीत गाने और दिलफेंक टिप्पणियों ने उसे शीघ्र ही सबका चहेता बना दिया था। वह खुले आम कहता था कि उसे माथुर जी की आनाकानी के बावजूद रमेश जैन (तब बैनेट कोलमैन के कार्यकारी निदेशक) की सिफारिश पर लखनऊ भेजा गया है। खबरों के चुस्त सम्पादन, चुटीले शीर्षक लगाने, हलकी-फुलकी टिप्पणियां और फिल्मों की रोचक समीक्षा लिखने की उसकी विशिष्ट प्रतिभा ने साबित कर दिया था कि माथुर जी की चुनी हुई प्रतिभाओं से वह इक्कीस ही ठहरता है।

वह स्वभाव से मस्तमौला और तनिक विद्रोही भी था। उसके मसखरेपन में साहित्य, इतिहास, संगीत और राजनीति की समझ झलकती थी। दोपहर की पाली में फटाफट काम निपटा देने के बाद जब वह सम्पादकीय मेज पर ताल देकर मुहम्मद रफी के चुनिंदा गीत गाने लगता तो ‘सांध्य टाइम्स’ के सम्पादक घनश्याम पंकज अपने केबिन से फोन करते कि ‘नवीन जी, राजीव से कहिए थोड़ा नीचे सुर में गाए’। प्यास लगे में पानी के जग को रीता पाकर वह यह लिखकर उसे सुतली से पंखे पर लटका देता था कि ‘मैं प्यास का मारा आत्महत्या करने को मजबूर हूं’। प्रबंधन के कुछ अन्यायों के खिलाफ उसने नभाटा में ‘गो स्लो’ आंदोलन की अगुवाई की और अखबार का प्रकाशन संकट में देख प्रधान सम्पादक राजेंद्र माथुर को पटना का दौरा छोड़कर लखनऊ आना पड़ा था। बाद में राजीव ने मुझसे कहा था कि ‘उस दिन माथुर जी का चेहरा देखकर मुझे उन पर तरस और अपने निर्णय पर अफसोस हुआ था।’ खैर, वह पत्रकारिता का अलग ही दौर था जिसकी आज कल्पना नहीं की जा सकती।

उसके स्वभाव में मस्ती, मुहब्बत और आवारगी थी जो उसकी थोड़ी नशीली आंखों एवं चपल भंगिमाओं से टपका करती थी। ‘क्लर्की की कैद’ में फंसे न रहने के लिए ही वह सरकारी नौकरी की ‘सुरक्षा’ छोड़कर पत्रकारिता में आया था। तीन साल बाद वह नभाटा, लखनऊ छोड़कर जनसत्ता, चण्डीगढ़ चला गया। राजेंद्र माथुर ही की तरह वह प्रभाष जोशी का भी प्रशंसक था। बीआईटीवी, सहारा टीवी, अमर उजाला, हिंदुस्तान, नई दुनिया समेत कुछ और भी अखबारों-चैनलों में उसने काम किया। बतौर सम्पादक भी। ज़्यादातर संस्थानों में उसने खूब रचनात्मक मनमानियां कीं और जब मर्जी आई या खटका लगा, चलता बना। पत्रकारिता के बदलते दौर में अपनी अलग ही कार्यशैली के लिए वह प्रबंधकों की नापसंद भी बना और किनारे किया गया। जहां भी काम किया उसने, अपनी प्रतिभा की छाप छोड़ी और दोस्तियां बनाईं, महफिलें जमाईं और मुहब्बतें कीं। अधिक समय तक वह कहीं नहीं टिका, विदा होते समय साथियों को उदास करता गया और हर नई जगह पुरानी नौकरी और दोस्तियों को बराबर याद करता रहा। लखनऊ, कानपुर, बीआईटीवी-दिल्ली और मुजफ्फरपुर में बिताए समय को वह खास तौर पर याद करता था। उसके विविध लेखन में इस दौर के कई प्रसंग उसके निराले अंदाज़ में मिलते हैं।

नभाटा, लखनऊ से अलग होने के बाद हम स्वतंत्र भारत, कानपुर में साथ रहे। उसके बाद हिंदुस्तान के पटना, मुजफ्फरपुर, मेरठ और कानपुर संस्करणों में। फोन पर हमारा सम्पर्क नियमित ही बना रहा। संयोग है कि जब भी मुझे अखबारों में कोई नई जिम्मेदारी मिली, राजीव मित्तल पिछली नौकरी से हाथ धोकर काम की तलाश में गुनगुनाता हुआ टकराता- ‘प्यारे, नौकरी चाहिए।’ 1992 में मैं उसे कानपुर ले गया, स्वतंत्र भारत’ की सम्पादकीय टीम में। उस दौर में राजीव ने खूब काम किया, धंधेबाज पत्रकारों की खबरें काट-छांट कर फेंकी, कानपुर की सड़कों में आवारगी की, मेस्टन रोड के एक लॉज में दोस्तों संग गाने गाते हुए रात काटी या लखनऊ-कानपुर के बीच दौड़ती ट्रेनों में ऊंघा किया। कुछ वर्ष बाद जब मैं ‘हिंदुस्तान’ का स्थानीय सम्पादक बनकर पटना पहुंचा तो फिर उसका फोन आया- ‘प्यारे, सड़क पर हूं और पूर्णिमा मेरी नौकरी के लिए पूजा-पाठ तक कर रही है।’ हमें मुजफ्फरपुर में समाचार सम्पादक की जरूरत थी। मृणाल जी ने उसे चुन लिया तो मुजफ्फरपुर में स्थानीय सम्पादक सुकांत समेत पूरी टीम को उसने अपना मुरीद कर लिया। वह रात में ड्यूटी करने के बाद तड़के तक घूमता और खूब लिखता। उस शहर में उसके बड़े प्यारे-प्यारे रिश्ते बने जो उसके साथ बने रहे। इनमें कुछ ‘कुकुर’ और बिल्लियां भी थीं लेकिन सबसे ज़्यादा प्यार उसने शहर मुजफ्फरपुर से किया। मुजफ्फरपुर पर उसने इतना खूबसूरत वृतांत लिखा कि ज्ञानरंजन जी उसके प्रशंसक हो गए और फिर उससे ‘पहल’ में लिखवाया। और, कुछ साल बाद वह ज्ञानरंजन के शहर जबलपुर ही पहुंच गया, ‘नई दुनिया’ का सम्पादक बनकर।

मुजफ्फरपुर से अक्सर वह शनिवार की रात बस में बैठकर पटना मेरे डेरे में चला आता। उसके झोले में मिठाई का आधा खाली डिब्बा (आधा वह रास्ते में खा चुका होता), कुछ बीड़े पान, एक दो-किताबें और अखबार होते। हम पूरा दिन और रात साथ रहते। थोड़ी-सी रम, बेशुमार गप्पें- किताबों, पत्रकारों और शहरों की, और गाने जो वह हर उस जगह गाने लगता जहां खुश होता। रम उसे पसंद थी लेकिन वह ‘रिश्वत’ की नहीं होनी चाहिए थी। एक बार कोई उसे मुजफ्फरपुर में रम की एक बोतल दे गया जिसे पीना उसे नैतिक नहीं लगा। सो, रोज नहाने के पानी में दो पैग डालकर निपटा दिया। रम से कहीं ज्यादा उसे मिठाई, पान, पढ़ना और गाना पसंद था। अच्छा गाता था। उसके मीठे-सुरीले गले ने भातखण्डे संगीत महाविद्यालय (अब विश्वविद्यालय) में उसका प्रवेश करवा दिया था लेकिन आवारगी ने कहां टिकने दिया! गाना सुनकर लड़कियां उसकी दीवानी हो जाती थीं। पूर्णिमा से उसकी शादी मुहफ्फद रफी और तलत महमूद के गीतों ने ही कराई थी। दिलफेंक वह बचपन से था। अपनी मां की सहेलियों और अपनी अध्यापिकाओं से भी ‘इश्क’ कर बैठने के कई किस्से उसके पास थे। बहुतेरी लड़कियों से, विशेष रूप से अपनी सहकर्मियों से उसकी अनोखी दोस्ती रही। ये दोस्तियां बिंदास, निर्विकार और लिंग-भेद से परे थीं। वह उन्हें खुलेआम ‘खड़ूस’, ‘चुड़ैल’ और ‘बदसूरत’ सम्बोधन देता। लड़कियां उसके साथ अपनी सहेलियों से भी अधिक सहजता से मिलतीं, जिनके लिए वह अक्सर ‘सहेला’ और ‘खड़ूस’ होता। उम्र इसमें कोई बाधा नहीं होती थी। स्त्री-पुरुष के ऐसे निर्मल रिश्ते दुर्लभ ही हैं। स्त्रियों के प्रति उसकी समादर दृष्टि के पीछे सम्भवत: मां के जीवन का प्रभाव था। माता-पिता के रिश्तों की कोई गांठ उसके भीतर टीसती थी। पिता के प्रति आदर भाव में कमी न थी लेकिन मां को वह बड़ी करुणा के साथ याद करता, जो अपने जीते जी ‘बहुत खटती रही थीं।’

एक बार फेसबुक में उसकी दोस्ती अनुपम वर्मा नाम की युवती से हुई। कुछ चटर-पटर के बाद तस्लीमा नसरीन के विद्रोह और मंटो की कहानियों से शुरू हुई बहस ऐसे बिंदास एवं आत्मीय आभासी रिश्ते में बदली कि दोनों ने रात-बेरात भी अपने सुख-दुख बांटे। दुख की घड़ियों में वह एक हो रहे और वह सब लिखकर कह डाला जो अक्सर अनकहा रह जाता है। रूहानी होते गए इस रिश्ते में अनुपम के पति और बच्चे तथा राजीव की पत्नी और बेटों की भी बराबर उपस्थिति बनी रही। फेसबुक में यह संवाद इतना रोचक, गम्भीर, आत्मीय और साहित्य से लेकर निजी सबंधों की भीतरी परतों तक पहुंचा कि पत्रकार मित्र अश्विनी भटनागर ने उस बातचीत को एक किताब की शक्ल दे दी। ‘हमनवा- आभासी दुनिया का ठोस वाकया’ नाम से प्रकाशित यह पुस्तक (प्रकाशक- राइट कनेक्ट इण्डिया डॉट कॉम) राज (राजीव) और अनु (अनुपम) की ‘मर्द-औरत का भेद भुलाने’ वाली, बराबर की दोस्ती का शानदार उदाहरण है, अनु के शब्दों में ‘द्रौपदी की तरह कृष्ण को पाना।’

राजीव बचपन से ही खूब पढ़ाकू था। हापुड़ में बिताए कैशौर्य के दिनों को वह अक्सर याद करता था जहां चाचा प्रभात मित्तल के संग्रह की किताबें चाट चुकने के बाद लेखक-प्रकाशक अशोक अग्रवाल (सम्भावना प्रकाशन) का ‘कारू का खजाना’ उसके हाथ लगा। अशोक जी से बने मधुर रिश्ते ‘इस जुनूनी लफाड़िया’ को कई लेखकों, कलाकारों, संस्कृतिकर्मियों तक ले गए। उसका निश्छल स्वभाव और सुरुचिपूर्ण लेकिन उन्मुक्त व्यवहार हर किसी को जल्दी ही अपना बना लेता था। इन्हीं रिश्तों से वह पहले सरकारी नौकरी में आया और फिर स्वतंत्र उड़ने की चाह पत्रकारिता में ले गई। पढ़ते-पढ़ते ही लिखना होने लगा तो फिर वह लिखता गया। याददाश्त अच्छी थी। सो, पढ़े गए संदर्भों से लेखन समृद्ध होता रहा। मुजफ्फरपुर ‘हिंदुस्तान’ में रहते हुए उसने खूब लिखा, अखबार के लिए भी और ‘पहल,’ ‘तद्भव’ जैसी पत्रिकाओं के लिए भी। ‘बैहर में साइकिल’ और ‘कबीरा- जो बचेगा कैसे रचेगा’ (दोनों सम्भावना प्रकाशन से प्रकाशित) संकलनों में उसकी स्मृतियां, अखबारी टिप्पणियां और विविध लेख शामिल हैं जो उसके अध्ययन की गहराई, लेखन का कौशल, संवेदनशीलता और विश्लेषण की क्षमता से परिचय कराते हैं। हाल के वर्षों में उसका अधिकतर लेखन ‘फेसबुक’ पर होने लगा था जिसके ढेर सारे प्रशंसक पाठक थे और उससे खूब चुहल करते थे। आभासी मित्रों की वास्तविक बैठकों में भी वह सोत्साह भाग लेता था।

प्रस्तुत पुस्तक में आज की पत्रकारिता और पत्रकारों पर उसकी बेलाग एवं निर्मम टिप्पणियां हैं। उसने कई सम्पादकों के साथ विभिन्न अखबारों और समाचार चैनलों में काम किया, जिसके खट्टे-मीठे अनुभवों पर वह नि:संकोच चुटीली टिप्पणियां करता रहता था। जो भी लिखता, मुझे जरूर भेजता। मेरी प्रतिक्रिया न मिले तो बिगड़ता कि ‘यार, पढ़ तो लो’। मैं उससे कहता था कि वह पत्रकारिता के अपने अनुभवों पर विस्तार से लिखे। और भी साथी आग्रह करते लेकिन वह इस मामले में संजीदा नहीं था और छिट-पुट टिप्पणियां ही लिखता रहा, हालांकि वे कम मानीखेज नहीं हैं। राजेंद्र, माथुर, प्रभाष जोशी और मृणाल पाण्डे का वह प्रशंसक था हालांकि उनकी आलोचना करने से भी चूकता नहीं था। इन सम्पादकों के कार्यकाल में अखबारों में उसकी प्रतिभा का बढ़िया उपयोग भी हो सका। “सम्पादक-सम्पादक” शीर्षक टिप्पणी का प्रारम्भ वह इस तरह करता है- “कई बार इच्छा होती है अपने सम्पादकों पर लिखने की, खासकर तब जब आपके सम्पादक राजेंद्र माथुर, प्रभाष जोशी और मृणाल पाण्डे हों, तब तो लिखना बनता है न! और, दो सम्पादक वो जो यार न भी रहे हों तो बेयार भी नहीं थे। बाकी सात-आठ सम्पादक ऐसे रहे जो अपन पर सम्पादकी करने को तरसते रहे। कभी उन पर मेहरबान रहा तो कभी आईना पकड़ा देता कि अपनी सूरत तो देख लो भाई!”

इसी दौर में पत्रकारिता बहुत तेजी से मूल्यच्युत होती जा रही थी जिसका वह भी भुक्त भोगी था और यथासम्भव लड़ता रहा। वह मेरठ में हिंदुस्तान का स्थानीय सम्पादक था जब ‘दैनिक जागरण’ से लाए गए कुछ प्रबंधकों ने अपने पूर्व संस्थान की तरह चुनाव के समय पत्रकारों को विज्ञापन जुटाने के काम में लगाने की कोशिश की। कुछ संवाददातों को विज्ञापन जुटाने की ऐवज में नकद कमीशन बांटा गया तो पता चलने पर राजीव ने इसके विरोध में हल्ला मचाया। उत्तर प्रदेश के संस्करणों के प्रभारी के नाते मुझे उसने मुझे फोन किया। मैं लखनऊ से मेरठ पहुंचा और प्रधान सम्पादक मृणाल जी की सलाह से पत्रकारों से कमीशन वापस करवाया। उस समय तो यह सिलसिला रुक गया लेकिन उसके बाद राजीव प्रबंधन की आंखों में ‘अयोग्य’ बन गया। जबलपुर की ‘नई दुनिया’ में एक मंत्री के रिश्तेदार के घर करोड़ों रु बरामद होने वाली खबर पर वह अपने प्रधान सम्पादक से टकरा गया था। ‘जनसत्ता’ में काम करते हुए उसने पाया था कि “पंजाब के आतंकवाद के दिनों में इण्डियन एक्सप्रेस तक की कलई खुल गई कि किस तरह वह उस समय के हालात की खबरों के लिए सरकारी एजेंसियों पर निर्भर रहा। पंजाब केसरी या ट्रिब्यून की तो बात ही मत कीजिए। सारे अखबार मिलिटेंसी की घटनाओं में मरने वालों की भीड़ होड़ लगाकर छाप रहे थे…. बोफोर्स को लेकर ईरान-तूरान तक घोड़े दौड़ा रहे अरुण शौरी या प्रभाष जोशी ने पंजाब के आतंकवाद की सच्चाई जानने की क्या योजना बनाई, क्या नेटवर्क तैयार किया?”

राजीव को दमे की बीमारी थी और जब दौरे पड़ते तो उसकी हालत बहुत खराब हो जाती। स्टीरॉयड वाला इनहेलर उसकी जेब में रखा रहता। इसके बावजूद रात-रात भर आवारागर्दी करने, यात्राओं में जाने और अखबार के लिए दुस्साहस की सीमा तक खबरों के पीछे पड़ने का अवसर वह नहीं छोड़ता था। पांच-छह दिसंबर 1992 को जब अयोध्या में बाबरी मस्जिद पर धावा बोला जा रहा था, सम्पादक को बताए बिना वह आधी रात को अखबार की जीप पर बैठकर अयोध्या पहुंच गया। वहां का हाल लेकर दूसरी रात जीप में झटके खाते हुए कानपुर लौटा। उसका लिखा आखों देखा हाल सम्पादक ने गुस्से में नहीं छापा लेकिन उसे सुकून था कि उसने अपना धर्म निभाया। इसी तरह चण्डीगढ़ में एक रात उसने ‘जनसत्ता’ का पहला पेज प्रबंधक के दबाव के बावजूद सुबह चार बजे तक नहीं जारी किया क्योंकि रात में हुए एक आतंकवादी हमले में मारे गए लोगों की खबर लेने उसने संवाददाता को दौड़ा रखा था। अखबार बहुत देर से छपा लेकिन खूब बिका और उसकी तारीफ की गई। स्वास्थ्य की चिंता न कर उसने अमृतलाल वेगड़ जी के साथ दो बार नर्मदा की पूरी परिक्रमा की। वेगड़ जी ने उसकी दिलेरी को इस तरह याद किया है- “हम जिस गांव में घुसते, कुत्तों का झुण्ड हम यात्रियों के पीछे पड़ जाता। उन्हें सम्भालने का काम राजीव करते। किसी को डांट रहे होते, किसी को धमका रहे होते तो किसी को पुचकार रहे होते। एक जगह तो एक बेहद खूंखार कुत्ते ने जैसे ही भौंकने को मुंह खोला, राजीव ने ‘चुप बे’ कहा तो वो बेचारा खुला हुआ मुंह बंद कर किकियाने लगा। फिर हम देखते हैं कि राजीव उसके साथ बैठे बिस्कुट खा रहे हैं।”

ऐसी बेपनाह मुहब्बत के उसके किस्से मेरठ और मुजफ्फरपुर के भी हैं। मेरठ में अखबार के प्रबंधक ने और मुजफ्फरपुर में एक किराएदार ने राजीव के पीछे उसके दुलारे कुत्तों का क्या हाल किया, ये मार्मिक प्रसंग इस पुस्तक में दर्ज़ हैं। मेरठ में बिल्ली का एक परिवार भी उसके साथ पलता रहा था। खुद उसके दिल्ली और लखनऊ वाले घर में ‘छुटकी’ पली थी जिससे वह मुजफ्फरपुर दफ्तर और पटना के मेरे डेरे से भी फोन पर बात करता। छुटकी की कूं-कूं सुनकर उसके चेहरे का रंग खिल जाया करता था।

बाहर से बहुत लापरवाह-सा दिखने वाला राजीव परिवार को लेकर भीतर-भीतर चिंतित रहता था। विशेष रूप से अपने बेटों के लिए अच्छे अवसर नहीं जुटा पाने का उसे मलाल था। बेटे शिवम की मौत ने उसे तोड़ कर रख दिया था। वह अपने को दोषी मानता रहा था। मां को लगे आघात की तो कल्पना करना कठिन है लेकिन पूर्णिमा ने ही राजीव को सम्भाला। अब भी वही सम्भाल रही है पूरे परिवार को।

इस किताब को और दुरस्त होना था। जब उसने बताया कि अलग-अलग लिखी गई टिप्पणियों को इकट्ठा कर उसने पाण्डुलिपि ‘सम्भावना’ को दे दी है तो मैंने कहा था कि एक बार इसे नए सिरे से देखे, सम्पादित करे और जो रह गया है, उसे जोड़े। इसका अवसर ही नहीं आया। हमारी अक्सर फोन पर बात होती थी। मुलाकात हुए काफी अरसा हो जाता तो वह घर आ जाने की ‘धमकी’ देता और ऑटो में बैठकर चला आता। कोरोना के पहले दौर का असर धीमा पड़ा तो घरबंदी से बेहद ऊबा होने का हवाला देकर उसने ‘धमकाया’ कि ‘आ रहा हूं।’ मैंने उसे रोका था कि ऑटो में आना संक्रमण के खतरे को देखते हुए उसके लिए कतई उचित न होगा। उस दिन वह मान गया और नहीं आया। महामारी का दूसरा दौर बहुत ही बुरा गुजरा। अप्रैल 2021 में हमारा भी घर भर कोरोना से संक्रमित पड़ा था। उखड़ती सांसों को सम्भाले मैं सड़कों पर दौड़ती एम्बुलेंस का सायरन सुन-सुनकर खौफ खाता। ऐसे में एक शाम पूर्णिमा का फोन आया कि “राजीव की हालत बहुत खराब है। डॉक्टरों ने फिफ्टी-फिफ्टी चांस बताया है। किसी अस्पताल में भर्ती करवा दीजिए, भैया! राजीव कहते हैं, जब भी कोई दिक्कत हो तो नवीन को फोन करना।” मैंने सोचा उसे भी कोविड हुआ होगा। इधर-उधर फोन खटखटाए। उस दौरान कोई किसी की मदद करने की स्थिति में नहीं था। तो भी कुछ सूत्र हाथ लगे लेकिन देर रात तक भी पूर्णिमा का फोन नहीं उठा। बाद में पता चला कि राजीव को कोविड नहीं हुआ था, बल्कि दमे का बहुत बुरा दौरा पड़ा था और वह किसी नर्सिंग होम में भर्ती था। पूर्णिमा उसके लिए जाने कहां-कहां दौड़ रही होगी। फोन भी जाने कहां होगा। अगली सुबह पूर्णिमा की मिस्ड कॉल देखी। आधी रात के बाद कभी मिलाया होगा। दमे के दौरे उसे कई बार अस्पताल पहुंचा चुके थे। हर बार वह मुस्कराता हुआ लौट आता था। इस बार वह अविश्वसनीय खबर आई। राजीव के अंतिम दर्शन करने की स्थिति में भी मैं नहीं था।

(राजीव मित्तल की बरसी पर ‘सम्भावना प्रकाशन’ से प्रकाशित उसकी पुस्तक ‘पत्रकारिता के टप्पे, दादरा और ठुमरी’ में शामिल सम्पादकीय टिप्पणी।)