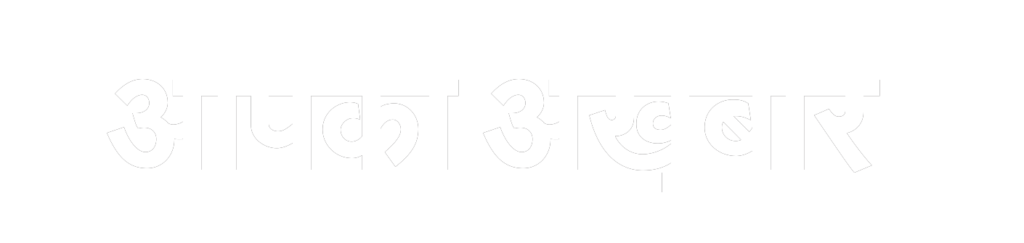

सन्दर्भ: विनोद कुमार शुक्ल को भारतीय ज्ञानपीठ।

डॉ. ओम निश्चल।

डॉ. ओम निश्चल।हिंदी के प्रख्यात कवि कथाकार विनोद कुमार शुक्ल को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार की घोषणा क्या हुई हिंदी के तथाकथित नाक सिकोडू समाज को मिर्ची लग गई। उन्हें बधाई देने के सिलसिले के साथ ही उनके लिखे की विवेचना शुरु हो गई। दबे स्वर सिर उठाने लगे कि विनोद कुमार शुक्ल ने ऐसा क्या लिखा है कि उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाज़े जाने का निर्णय लिया गया है। जरूर यह सत्तानुकूलित लेखन का पुरस्कार है।मार्क्सवादी शिविरों ने इस पुरस्कार पर भरसक चुप्पी साधी तो कुछ आलोचकों ने उन पर नव्य रूपवादी शिल्प के लेखन का आरोप लगाया। यह भी कहा गया कि यह पुरस्कार उन्हें नक्सली संहार पर चुप रहने के लिए ही दिया गया है। एक ऐक्टीविस्ट लेखक ने तो यहां तक लिखा कि ” शुक्ल जी जहां रहते हैं, वहां से महज सौ किमी दूर बस्तर के जंगलों में जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए आदिवासियों /माओवादियों का शानदार प्रतिरोध और सरकार का उन पर क्रूर दमन चल रहा है। लेकिन विनोद कुमार शुक्ल के समूचे साहित्य में यह झंझावात गायब है।” इससे पहले रामभद्राचार्य और गुलज़ार को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजे जाने के कारण भी कुछ लोगों को लगा कि इससे ज्ञानपीठ पुरस्कार की जो गरिमा कलंकित हुई थी, शुक्ल जी को पुरस्कृत करने से कुछ धुल पुछ गई तो कइयों ने भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार को भी पूंजीवादी सत्तावादी गठजोड़ से संचालित प्रतिष्ठान का पुरस्कार बताया।

सच कहा जाए तो पिछले कुछ वर्षों में भारतीय ज्ञानपीठ प्रकाशन और पुरस्कार दोनों ही संकट में रहे हैं। बरसों से चली रही ज्ञान की यह पीठ अपने ही प्रकाशनों को सम्हाल नहीं पाई तथा इसे किसी अन्य प्रकाशक को बेचना पड़ा कि वह इस थाती को सम्हाले और ज्ञान की इस परंपरा को आगे निबाहे। तथापि पूंजीवादी प्रतिष्ठान से जुडे होते हुए भी ज्ञानपीठ की अपनी गरिमा रही है पर भारतीय ज्ञानपीठ के प्रकाशनों के बिक जाने के कारण अब भातीय ज्ञानपीठ प्रतिष्ठान में इस पुरस्कार और मूर्तिदेवी पुरस्कार के अलावा बहुत कुछ बचा नहीं है। भारतीय ज्ञानपीठ की अपनी पत्रिका नया ज्ञानोदय भी अब उस दमखम के साथ नहीं निकल रही है जिस दमखम से वह प्रभाकर श्रोत्रिय, रवीन्द्र कालिया या लीलाधर मंडलोई के कार्यकाल में प्रकाशित हुआ करती थी। बस यह एक रस्म है जो अदा की जा रही है। यह सिलसिला भी कब तक चलेगा यह नहीं कहा जा सकता। हो सकता है, यह कुछ सालों में यह बंद भी हो जाए जैसे अपने समय की कालजयी पत्रिकाएं दिनमान, सारिका, धर्मयुग व साप्ताहिक हिंदुस्तान आदि बंद हुई हैं। इस तरह साहित्य अब एक तरह से तदर्थवाद का शिकार होता जा रहा है। साहित्य न अखबारों में बचा है, न ऐसे संस्थानों में ही। जो है भी वह संपर्कवाद में तबाह हो रहा है।

पुरस्कार की घोषणा पर एक व्यक्तिगत इंटरव्यू में विनोद कुमार शुक्ल ने भी बस विनम्रतावश इस पर खुशी जताते हुए यही कहा अभी बहुत कुछ मुझे लिखना है जो अभी तक नहीं लिख पाया । लेकिन सच कहा जाए तो विनोद कुमार शुक्ल ने जितना लिखा है वह कम नहीं है। कथा और कविता दोनों दुनियाओं के वे बड़े लेखक हैं। उनका लिखना स्फीति में बह कर लिखना नहीं है, परचम उठाने वाली नकली क्रांतिकारिता की चासनी में डूब कर लिखना नही है, उनका लिखना एक तरह से अपने समय की आधुनिकतम भाषा और शिल्प में एक विशेष हस्तक्षेप है। एक वक्त जब कहानी की दुनिया में परिंदे का आगमन हुआ था तो नामवर सिंह जैसे माक्र्सवादी आलोचक ने उसे उस दौर की नई कहानी के केंद्र में रखा और उसे अपने समय की आधुनिक कहानियों के दौर की श्रेष्ठ कहानी के रूप में स्थापित किया । यद्यपि बाद के दिनों में निर्मल वर्मा की भारतीयता की अवधारणा और विचारधारा को लेकर आलोचनाएं होती रहीं। पुरस्कारों की बात छिड़ी है तो ऐसे भी साहित्यकार हमारे बीच हैं जैसे रामदरश मिश्र जिन्हें जन सरोकारों से भरे इतने विपुल लेखन के बावजूद 92 साल की अवस्था में साहित्य अकादेमी पुरस्कार दिया गया। कितने योग्य साहित्यकार पुरस्कारों से वंचित रहे हैं। किन्तु विनोद कुमार शुक्ल के पुरस्कृत होने पर यही समाज जो उनके लिखे की कद्र करता था, इस बात से नाराज हुआ फिर रहा है कि उन्होंने अपने राज्य के सलवाजुडूम और नक्सल समस्या पर मुखर रूप से क्यों नहीं लिखा। यही नहीं। यह भी यह पुरस्कार समस्या और यथार्थ से आंख मूंद कर लिखने वाले लेखक को दिया गया पुरस्कार है।

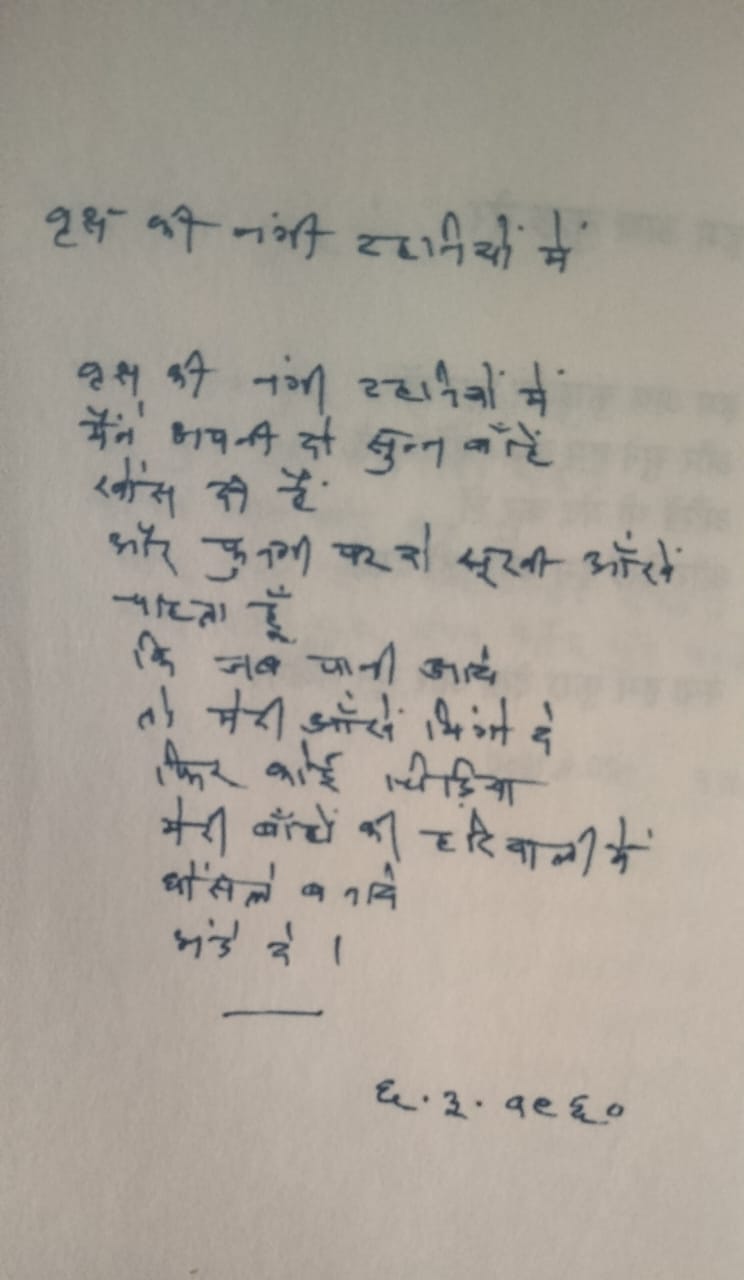

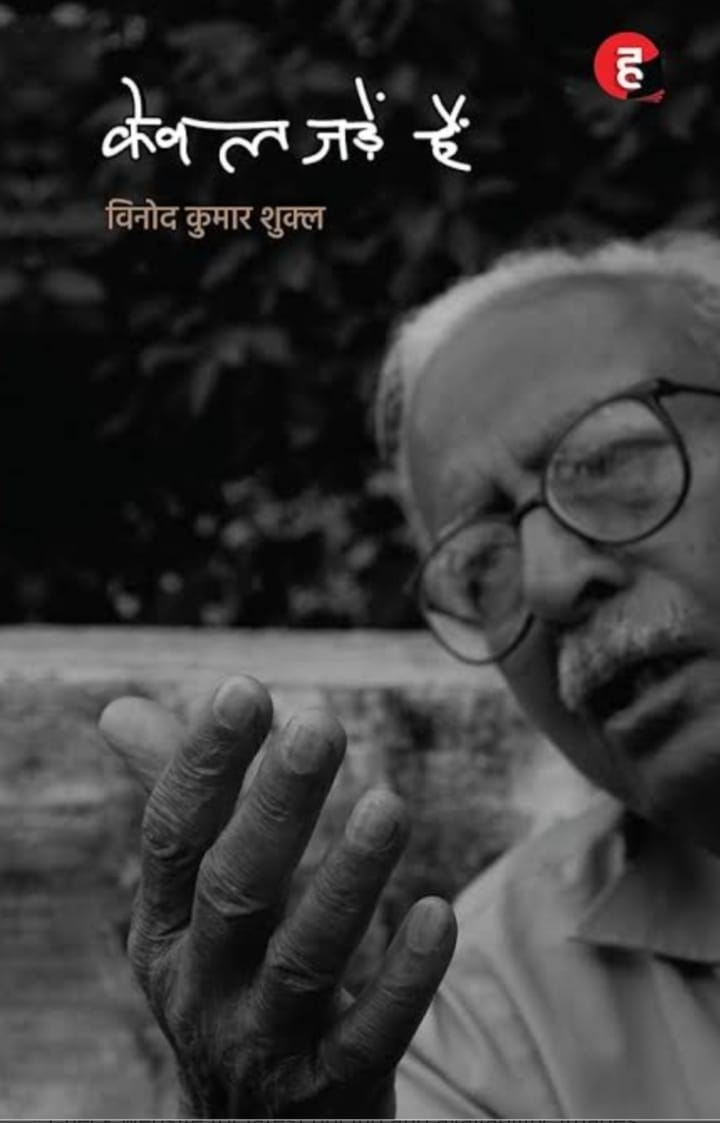

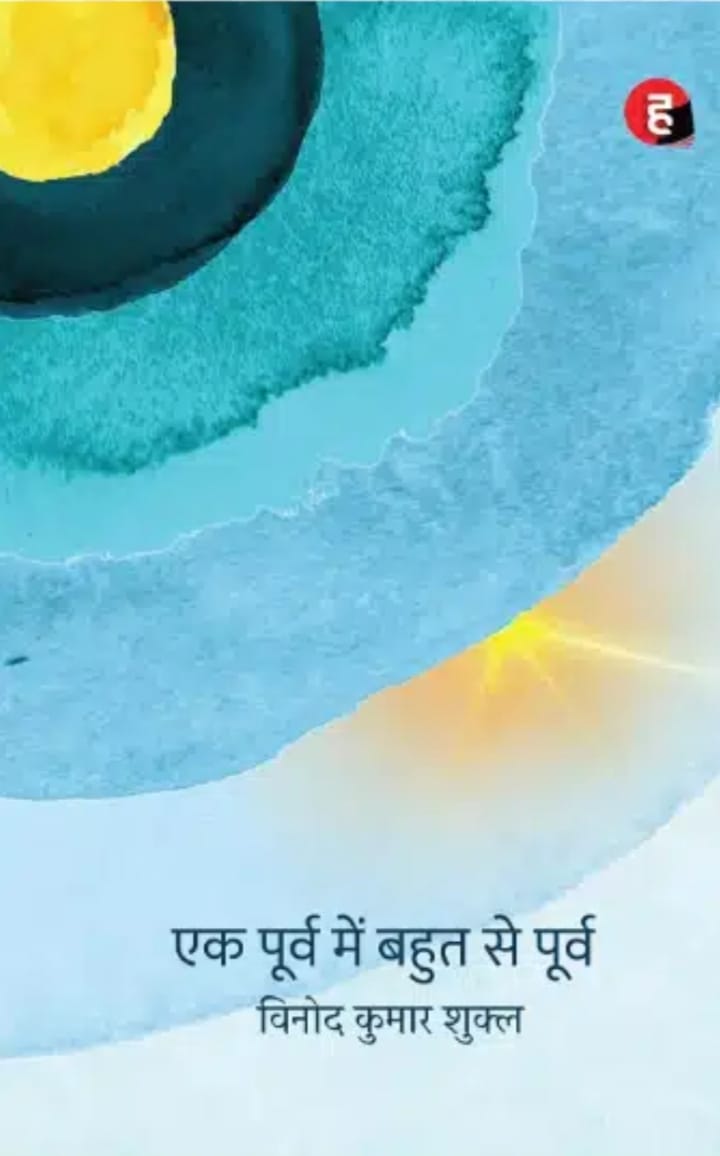

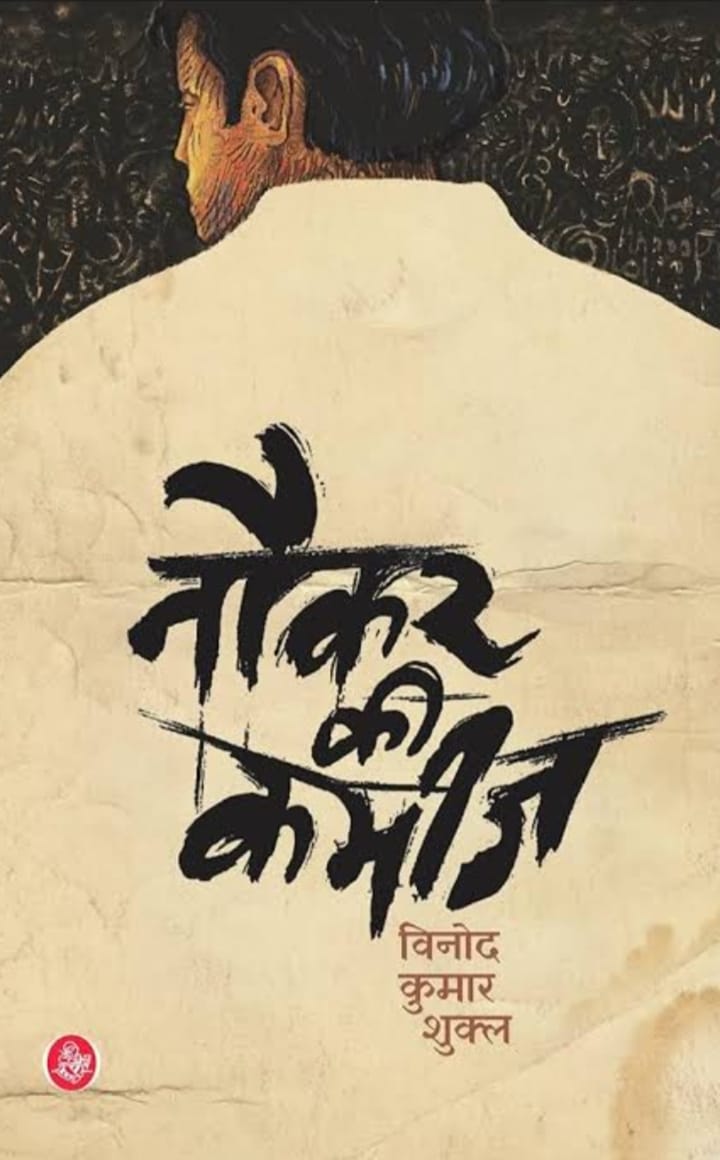

विनोद कुमार शुक्ल जाने माने कवि और कथाकार हैं। कौन नही जानता कि उनके लिखे उपन्यास ‘नौकर की कमीज’ पर मणि कौल ने फिल्म बनाई है। ‘खिलेगा तो देखेंगे’ और ‘दीवार में एक खिड़की रहती थी’ भी अपनी तरह के अनूठे उपन्यास है। कविताओं में भी उनकी अलग धाक है। वे कलावादी खेमे के रचनाकार भले ही माने जाते रहे हों किन्तु कलावादी वृत्त के कवियों की तुलना में उनके यहां शिल्प, अंदाजेबयां और कथ्य का बेहतर समामेलन है। लगभग जयहिंद, वह आदमी चला गया नया गरम कोट पहन कर विचार की तरह, सब कुछ होना बचा रहेगा, अतिरिक्त नहीं, आकाश धरती को खटखटाता है, कभी के बाद अभी, एक पूर्व में बहुत से पूर्व और अभी हाल में उनकी हस्तलिपि के साथ आया कविता संग्रह वे जड़ें हैं —इस बात के प्रमाण हैं कि कवियों के मध्य उनका कद कोई सामान्य नहीं है। उन्हें अनेक पुरस्कारों के साथ साहित्य अकादेमी पुरस्कार मिल चुका है तथा दयावदी मोदी कवि शेखर सम्मान व 2023 में प्रतिष्ठित पेन/नाबाकोव पुरस्कार भी। वे कविता की धुरी पर अपने अंदाज ए बयां के साथ खेलते हैं किन्तु खेलते हुए वे अपने आसपास के कथ्य को विस्मृत कर देते हों, ऐसा नहीं है। कभी के बाद अभी में ही सुदूर पूर्व में सताये और खदेड़े जाते विस्थापित बिहारियों को लेकर मार्मिक कविताएं लिखी हैं। वही कह सकते हैं अपनी एक कविता में कि ”कविता सुनती है सताई हुई कौमों की कराह।”

कहना अतिशय नहीं कि हिन्दी कविता में एक ऐसा शख्स भी है जो अपनी तरह से लिखता है। जिसका हिन्दी साहित्य के अनुशासन से भले ही कोई सीधा ताल्लुक न हो पर जिसके काव्यानुशासन पर उँगली नहीं उठाई जा सकती। कविता और गल्प दोनों से सघन रिश्ता रखने वाले विनोद कुमार शुक्ल की कविताएँ एकबारगी देखने पर कलावादी प्रत्ययों से संसाधित जान पड़ती हैं किन्तु उनमें गहरे प्रवेश करने पर पता चलता है कि वे अमूर्तन को स्थानीयताओं से मूर्त एवं प्रयोजनीय बना देते हैं। इधर वे आदिवासियों को लेकर जिस काव्यात्मक दृढ़ता से पेश आए हैं, वह उन्हें अपनी जमीन से जोड़ता है। अचरज नहीं कि अपरिग्रह का अभ्यासी यह कवि शब्द शक्तियों की टोह में लगातार लगा रहने वाला है जैसे कोई खगोलविद नक्षत्रों की रहस्य-लीला को समझने में। यह कवि अनुभवगम्य विविधताओं का कवि है।

यह कवि अपनी प्रकृति, अपनी समझ, अपनी भाषा और कविता की संरचना में बरते जाने वाले उपकरणों तथा कल्पना व यथार्थ के सुविनियोग में बहुत विरल है। उसे समझना आसान नहीं। पर इसमें संशय नहीं कि वह उत्कट ऐंद्रियसंवेद्य कवि है। उस पर बहुतों ने लिखा है, पर क्या वे सब उस कवि की अनुभव-छायाओं को पकड़ पाए हैं? वह पूरी तार्किकता और अनुभवगम्य विविधताओं के साथ कविताओं में अपने जीवनानुभवों की एक अलग दुनिया निर्मित करता है। विनोद कुमार शुक्ल ऐसे कवि हैं, जिन्हें पढ़ने का एक धीरज भरा सलीका चाहिए और यह भी कि उन्हें पढ़ते हुए आपके और उनकी कविता के अलावा पूरा एकांत हो।

कथा संसार की ही तरह कविता में भी विनोद कुमार शुक्ल ने सदैव अपना अलग रास्ता अख्तियार किया है। ‘वह आदमी चला गया नया गरम कोट पहन कर विचार की तरह’ से अब तक यानी एक पूर्व में बहुत से पूर्व और केवल जड़ें हैं तक विनोद कुमार शुक्ल ने अपनी कविता को चालू कविता की आबोहवा से बचा कर रखा है। उनके कविता संसार में उनका यही तेवर बरकरार है। वे सीधे-सादे वाक्यों से कविता की शुरुआत अवश्य करते हैं किन्तु आगे चलकर वह एक ऐसे तार्किक और चिंतनशील विन्यास में खो जाती है कि हम ‘ज्यों चतुरन की बात में बात-बात में बात’ जैसी मुग्धमयता के मुरीद हो उठते हैं। किन्तु अनभ्यस्त पाठक के लिए उनकी कविताएँ कोई इतनी ‘मेड इजी’ भी नहीं हैं। उनकी कविताओं का आनंद वही ले सकता है, वाक्य की इकाइयों से बनने वाली अर्थ सरचना पर जिसकी बखूबी पकड़ हो। जो अव्ययों, विशेषणों, क्रियाओं और योजक पदों तक से कविता की प्रतीति संभव कर सकता हो। विनोद जी कविता की सृष्टि को खेल की तरह लेते हैं और वाक्यों की व्याकरणिक संघटना से अपने अनुभवों को एक नई काव्यभाषा के पैरहन में बदल देते हैं। उनकी कविता अपने अचूक और सावधान चिंतन का परिणाम लगती है। वे अपने अवलोकन से किसी भी क्रिया को स्वाभाविक रूप से घटता हुआ नहीं देखते, उस घटना के पीछे घटती हुई अन्य चीज़ों को बार-बार घटने के लिए एक उत्प्रेरक तत्त्व की तरह उकसाते हुए भी पेश आते हैं। उनकी कविता की बानगी उन्हीं के शब्दों में : ‘एक अच्छी घटना / तुम घटने पर रहना / बल्कि घट जाना बार-बार घट जाना / प्रत्येक मनुष्य का जीवन / हर क्षण अच्छा मुहूर्त है / सुख की घटना के लिए।’

अलग तरह की कविता, अलग तरह का मिजाज़

कविताओं से छत्तीसगढ़ ओझल नहीं

स्थानिकता का वैश्विकता से क्या रिश्ता है, यह विनोद कुमार शुक्ल की कविताओं को पढ़ कर जाना जा सकता है। दुनिया भर के आदिवासी इन दिनों विस्थापन के संकट से गुजर रहे हैं। इन कविताओं में भरपूर स्थानिकता है। इतनी कि उन्हें हिन्दी के उस अंचल का कवि कहा जा सके जहाँ बस्तर और दंतेवाड़ा जैसे दुर्गम आदिवासियों के इलाके हैं। जहाँ अभी-अभी सलवा जुडूम का दमनचक्र चल रहा है। राजिम, रायपुर, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस, बिलासपुर, हबीब तनवीर, रजा और राजनदगाँव के प्रसंगों के बहाने कवि अपनी स्थानिकता को तो चरितार्थ करता ही है, वह अपनी कविता को लोगों के सुख-दुख और लोकाचार के निकट भी ले जाता है। वह यथार्थ के बहुस्तरीय पहलुओं का अनावरण करने की इच्छा रखता हुआ उस वैश्विक यथार्थ के निकट जाना चाहता है जो ऐसे ही खड-खंड यथाथों से बना है। ‘गंगातट’ में यही स्थानिकता है जिसमें रमे हुए ज्ञानेन्द्रपति को वैश्विक संकटों की आहट सुनाई देती है। पर यहाँ जरा बारीकी ज़्यादा है, महीन बीनाई है। ऐसी ही आहट शुक्ल को छत्तीसगढ़ की ज्वलंत सामयिकता से सुनाई देती है।

आज छत्तीसगढ़ का दहकता हुआ यथार्थ आदिवासियों के विस्थापन और उन पर होने वाले उत्पीड़नों का यथार्थ है, प्राकृतिक संसाधनों को खैखोरती सर्वग्रासी पूँजीवादी व्यवस्था का यथार्थ है। कविता कला की समस्त चुनौतियों को अपने मूड़े माथे उठाएं हुए वे जहाँ भाषा की शक्ति और सामर्थ्य का पूरा उपयोग करते हैं वहीं अपने इस दायित्व से मुँह नहीं मोड़ते कि किसी भी कला की प्रयोजनीयता अंततः उसकी सामाजिक उपयोगिता में है। इस दृष्टि से विनोदकुमार शुक्ल इस बात के पूरे समर्थक हैं कि आदिवासियों की बेदखली दरअसल आकाश से चाँदनी की बेदखली है। वे इस बात से मुतमइन हैं कि आदिवासियों की तथाकथित हिसक कार्रवाई दरअसल अपनी जान बचाने की कार्रवाई है। यह अपने को बचाने के लिए खुद को मार डालने की कार्रवाई है। कवि के शब्दों में यही आदिवासी सच है।

आदिवासियों को हिंसक बताने की मानसिकता पर एक बातचीत में उन्होंने माना है कि आदिवासियों के पास जो तीर धनुष जैसा हथियार है, ये उनकी अपनी रक्षा के लिए और शिकार से पेट भरने का उनका अपना साधन हैं। इसको उतना और वैसा ही प्राकृतिक मानना चाहिए जैसे किसी हिरण के सींग होते हैं, जिनसे वह अपना बचाव करता है। लेकिन अगर हिरण एक झुंड में खड़ा हुआ है और हिरण के सींग का नुकीलापन आकाश की तरफ मुखातिब है, ऐसे में उससे अपने बचाव के लिए हवाई हमले की बात करना कैसी सोच है? इसी तरह उनकी नजर में विकास की अवधारणा बाजार की आवश्यकता के अनुरूप बनाई जाती है। उनकी दृष्टि में प्रदूषण के उद्भावक ग्रीब लोग नहीं, बल्कि कल-कारखाने चलाने वाले अमीर लोग हैं। क्योंकि गरीब तो कचरा बीनने वाला है, पैदा करने वाला नहीं। यह पश्चिमी सभ्यता-रहन-सहन, उपभोक्तावाद और तकनीक का कचरा है जो अमीर देशों की देन है। कविताओं में उनकी यही दृष्टि गुंथी हुई दिखती है।

कवि के सरोकार बताते हैं कि वह ऐसे फीके रंग का हिमायती है जिस पर समय की मार पड़ी है। ‘मुझे बिहारियों से प्रेम हो गया’- ‘बाहर जाकर रोजी कमाते तथा केवल किसी बोली और भाषा विशेष से पहचान लिए जाने का ख़तरा उठाते बिहारियों की तरह ही कवि को छत्तीसगढ़ियों के भी हालात लगते हैं। वह चिंतित है कि एक भाषा में ‘बचाओ’ दूसरे प्रदेश की भाषा में ‘जान से मारे जाने’ का कारण बन जाता है और एक ही प्रांत में होना उस प्रांत का बंदी जैसा बन जाना, भले, नए राज्य बनने से देश के स्वतंत्र होने जैसी खुशी होती हो। कहाँ रहे वे नागरिक जिन्हें वह देशवासी कह कर पुकारे। बिहारी हो या छत्तीसगढ़ी, उसका स्थायी पता उससे खो गया है। वह जैसे कमाने-खाने के लिए भागती हुई प्रजातियों में बदल गया है। इस तरह शुक्ल की कविता परदुखकातर है। वह आदिवासियों को उनके जन्मजात अधिकारों से बेदखल किये जाने का शोक मनाती है तो उन्हें सभ्यता के जगमगाते हुए मंच पर बसाने के पीछे की हिंस्त्र मानसिकता का खुलासा भी करती है। कहना यह कि शुक्ल की कविता उन आवाजों को अनसुना नहीं करती जो सताई हुई कौमों की कराह से आती हैं तथा अपनी कलात्मक जिद में यह भूल नहीं जाती कि मनुष्य का जन्म किसी भी कविता के जन्म से बड़ा है। भले ही, कविता ही मनुष्य को बड़ा बनाती हो

एक पूर्व में बहुत से पूर्व

कटे हुए पेड़ के ठूंठ

जंगल काटने के कदम हैयह उनके काव्यसंसार की समीक्षा नहीं है बल्कि कुछ कविताओं के हवाले से यह बताने की कोशिश है कि यथार्थ से उनकी कविता का वास्ता कम नहीं रहा है। उनकी कविताओं में वह छत्तीसगढ़िया व्यक्ति भी है जो मनुष्यता की पायदान से निचले स्तर पर जीता हुआ भी स्वाभिमान से भरा हुआ है। इसके बारे में लिखते हुए कवि बहुत उदास होता है जब वह जंगल की याद करता है तो उसे आदिवासी याद आते हैं । जब वह कहता है किसी दिन जंगल बहुत घना था। आदिवासी नीचे धूप मुश्किल थी। जंगल का छप्पर था जिससे छानकर दिन रहता। पर धाम नहीं एक-एक पेड़ से ऊंचा तना हुआ जंगल छत्ता था जंगल की छाया को दम लगाकर बेच दिया आदिवासी इस वर्ष ( पृष्ठ 38)।

उनका यह कहना जैसे दहशत सा पैदा करता है कि:–

जंगल में एक पेड़ फिर एक पेड़ कटता है

और शहर चुपचाप जंगल की तरफ

एक कदम फिर एक कदम बढ़ता है

शहर एक जंगलखोर जानवर है

शहर जंगलों पर आक्रमण करता है

कि एक जंगल एक पेड़ भर रह जाए

और जंगल की सभी चिड़िया भी एक पेड़ भर रह जाएं

या एक पेड़ भर भी जंगल में न रहे

और चिड़िया घर के पिंजरे भर में रहे।

…शायद कवि के इस अफसोस का, इस क्षोभ का कोई आश्वस्तिदायी उत्तर नहीं है।

आदिवासी विमर्श और विनोद कुमार शुक्ल

आज जब कविता में आलोचना और विवेचन स्थगित होकर सारी बातें विमर्श में बदल गयी हों तो फिर चंद नारेबाज कविताएं लिख कर महान बना जा सकता है। सतही आदिवासी कविताएं स्त्री विमर्श और दलित कविताएं भी कवि को ऊँचे सिंहासन पर बिठाए हुए हैं जबकि अर्थ और शब्द संधान की दृष्टि से शुद्ध चित्त की कविता के लिए अब कविता की आलोचना में जगह नहीं बची है। राजनीतिक कटटरताएं साहित्य में सिर उठा रही हैं। जेंडर विमर्श के नाम पर एकतरफा बयानबाजी जोरों पर है। स्त्री कवियों में भी सौतिया डाह कम नहीं है। यह नजारा पढ़ी लिखी स्त्रियों में भी देखा जा रहा है कि वे अपने को तो प्रतिरोध की सबसे बड़ी कवयित्री मानती हैं और दूसरे को अपने संकलनों में जगह देने से बरजती है।

हिंदी कविता में आदिवासी विमर्श इन दिनों जोरों पर है । बहुत सारे आदिवासी कवि छीने जा रहे मूलभूत अधिकारों को लेकर अपनी कविताओं में सन्नद्ध हैं। एक ऐसी कविता इस संग्रह में है:

पटवारी ने कहा

पेड़ तुम्हारा नहीं

जंगल तुम्हारा नहीं

जंगल के ऊपर का आकाश भी नहीं

तुम्हारा है इसको सिद्ध करने

तुमको एक तारा तोड़कर लाना होगा ।(पृष्ठ 32 )

कितनी मजबूरी है आदिवासियों के सामने कि वे राजपथ पर भी नाचने के लिए ले जाए जा सकते हैं जैसे उनके नृत्य उनके अस्तित्व का गौरवपूर्ण प्रदर्शन हो। विनोद कुमार शुक्ल की कविता कहती है:

आदिवासी नाचते दिखते नहीं

नचाए जाते दिखते हैं

जो उनके घर है

उसमें वह रहते नहीं

वे दिखाने के घर हैं

उनका जो चूल्हा जल रहा है

यह उन्होंने नहीं जलाया

जलता हुआ दिखाने का है

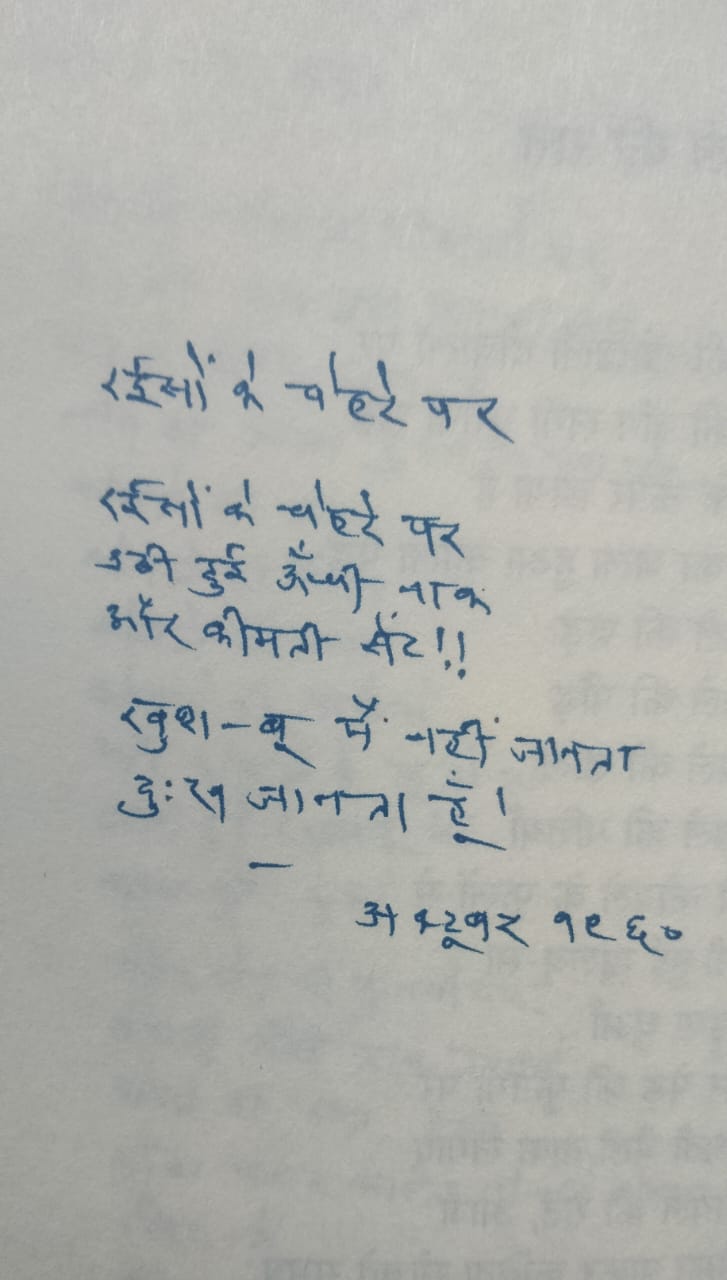

तब लगता है कि जैसे एक भरी पूरी मनुष्यता राजपथों पर प्रदर्शन के लिए ही बची हो। तब उनकी कविता भले ही रूपवादी सौंदर्यबोध से ताल्लुक रखती हो किन्तु अपने कवि कर्तव्य से विमुख नहीं दिखती। अपने नवीनतम कविता संसार में ही नहीं, 60 के दौर की कविताओं में भी एक जगह उनका यह लिखना जताता है कि किस तरफ हैं आम जनता के या रईसों के-

रईसों के चेहरे पर

उठी हुई ऊँची नाक

और कीमती सेंट।

खुश-बू मैं नहीं जानता

दु:ख जानता हूँ (केवल जड़े है, पृष्ठ 123)

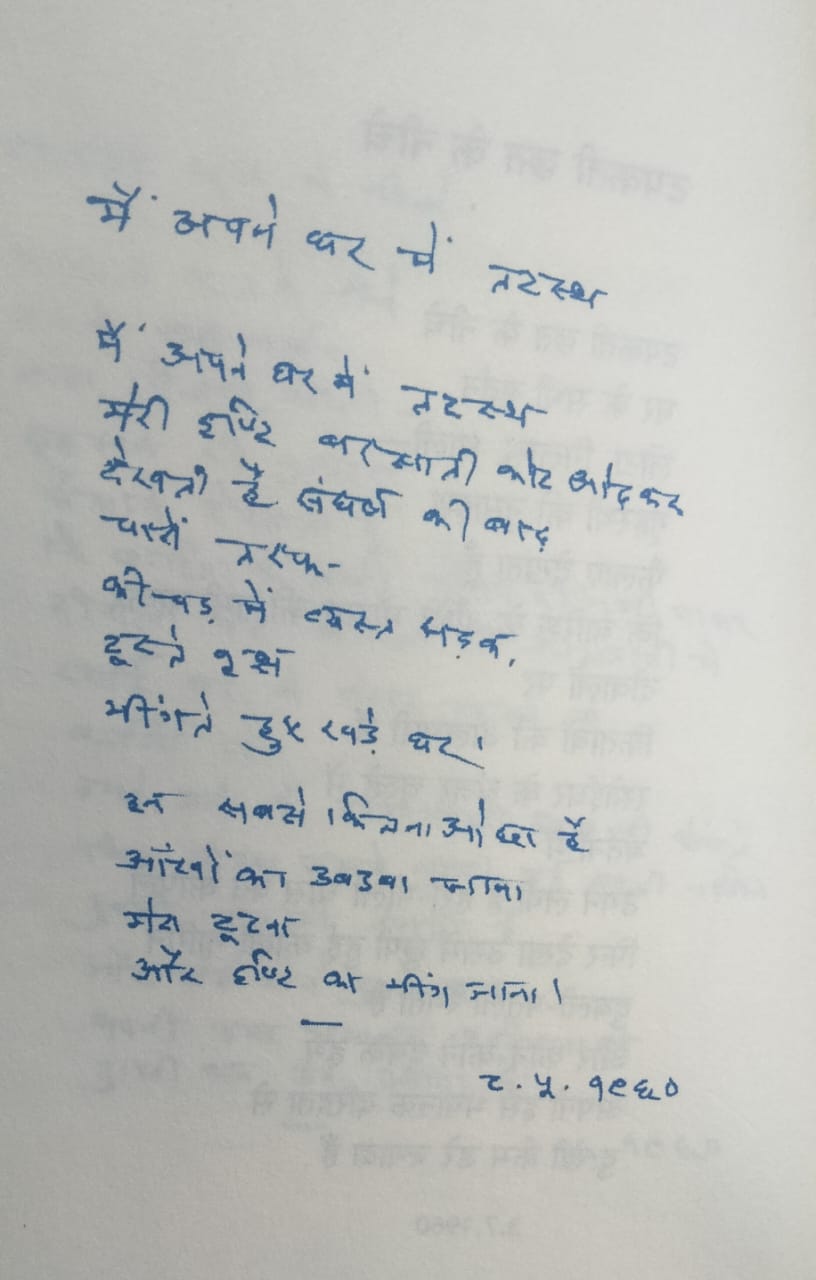

इसी कालखंड की एक और कविता देखें और इसका मार्मिक समाहार-

मैं अपने घर में तटस्थ

मेरी दृष्टि बरसाती कोट ओढ़ कर

देखती है संघर्ष की बाढ़

चारों तरफ…

कीचड़ में व्यस्त सड़क

टूटते वृक्ष

भीगते हुए खड़े घर ।

इन सबसे कितना ओछा है

आंखों का डबडबा जाना

मेरा टूटना

और दृष्टि का भीग जाना । (केवल जड़े हैं, पृष्ठ 19)

यह है कवि का सरोकार। जिसकी दृष्टि हताशा से बैठे हुए आदमी पर पड़ती है। वह उसकी हताशा के पक्ष में खड़ा मिलता है। उसके साथ साथ चलने को समझना चाहता है। उस टूटे थके हारे आदमी के साथ कुछ क्षण बॉंटना चाहता है। यह वह कवि है जो कहता है जो मेरे घर नहीं आएंगे, उनके घर मैं जाऊँगा।

हिंदी समाज की यह प्रवृत्ति बनती जा रही है कि जब कोई कवि स्वांत:सुखाय लिखता है और अपने महाकाव्य में किसी धीरोदात्त को प्रतिष्ठित करता है तो उस पर आभिजात्य का आरोप लगाता है, कोई जनआंदोलनों के लिए परचम उठाने वाली कविताएं लिखता है तो उस पर सतही बयानबाजी का आरोप लगाया जाता है। यही ज्ञानपीठ पुरस्कार जब किसी रूपवादी कवि को मिलता है तो उसे बख्श दिया जाता है उससे नहीं पूछा जाता कि उसने भारत की ज्वलंत समस्याओं पर कितना लिखा है, यही जब विनोद कुमार शुक्ल जैसे नवाचार और नई नई प्रतीतियों से भरे कवि को मिलता है तो उनके बारे में पूछा जाता है कि नक्सल और बस्तर के आदिवासियों को लेकर उन्होंने क्या लिखा है। यह कविता को निरे राजनीतिक एजेंडे से परिचालित करने की कोशिश है । ऐसा नहीं कि कवि का कोई पक्ष नहीं होता, या उसकी कोई राजनीति नहीं होती । किन्तु कविता किसी राजनीतिक या सांप्रदायिक मतवाद से प्रेरित हो तो उसका उद्देश्य सीमित हो उठता है।

विनोद कुमार शुक्ल ने कविता कला की अपनी इसी आभा में इस संसार को देखा और सिरजा है, आदिवासी व नक्सल समाज को देखा है, कटते हुए जंगलों को देखा है तथा आदिवासियों को राजपथ पर प्रदर्शन का सामान बनते हुए भी। वे इसी कचोट और क्षोभ के कवि हैं। लेकिन यह एक कवि के बूते का नहीं है कि वह अकेले सब कुछ कह दे। सदियों से चली आ रही कवि परंपरा में ऐसे कवि आते रहते हैं जो इस परंपरा को आगे बढाते हैं तथा अपने समय के सत्य और कथ्य को अपनी अपनी कलाओं में अभिव्यक्त करते हैं। विनोद कुमार शुक्ल अपनी औपन्यासिक व काव्य कला दोनों में अलग दिखते हैं तथा उनकी भाषा व शिल्प हर बार नए नए रुपों में खुल कर, खिल कर प्रकट होते हैं।

(लेखक हिंदी के सुपरिचत कवि, आलोचक, भाषाविद व निबंधकार हैं)