फिल्म इंडस्ट्री ने जीते जी भुला दिया था अपने जन्मदाता को।

राजीव रंजन।

राजीव रंजन।

आज भारत में फिल्मों का कारोबार लगभग 20,000 करोड़ रुपये का है। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा फिल्में भारत में बनती हैं। हर साल यहां 1500 से 2000 फिल्मों का निर्माण होता। वह भी हिन्दी, अंग्रेजी, बांग्ला, मराठी, तमिल, तेलुगू, कन्नड़, मलयालम, भोजपुरी, संस्कृत, गुजराती, पंजाबी, हरियाणवी सहित लगभग 20 भाषाओं में। फिल्मों की ऐसी विविधता दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिलती। दुनिया में फिल्म टिकटों की बिक्री के मामले में भारत दूसरे नंबर पर है, अमेरिका के बाद। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज जो फिल्म इंडस्ट्री का विशाल वटवृक्ष दिख रहा है, उसका बीज बोने बोने वाले दादासाहेब फाल्के को कर्ज लेना पड़ा था? अपने घर के सामान बेचने पड़े थे? अपनी LIC पॉलिसी को गिरवी रखना पड़ा था? जी हां, भारत की पहली फिल्म ‘सत्य हरिश्चंद्र’ बनाने के लिए दादासाहेब ने अपना सबकुछ दांव पर लगा दिया था। और, वह भी पैसा कमाने के उद्देश्य से नहीं, बल्कि भारतीयता का संदेश प्रसारित करने के लिए।

भारतीय सिनेमा के लिए निर्णायक क्षण

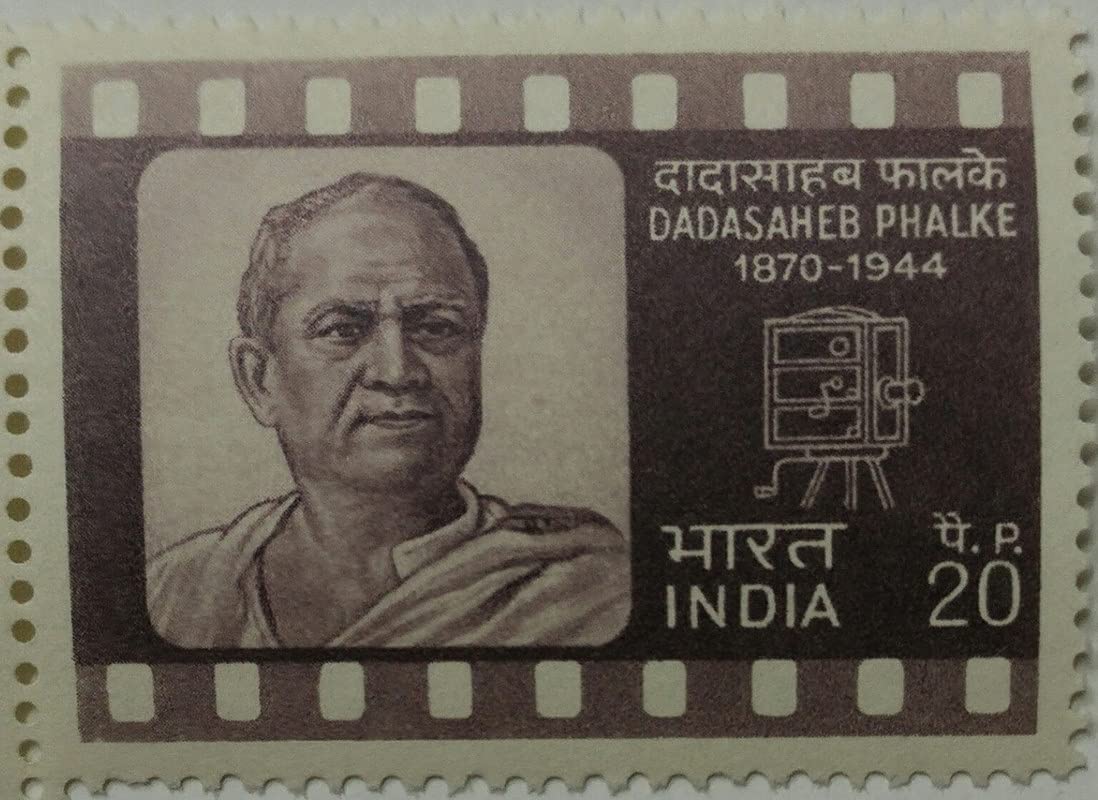

सन् 1911 का अप्रैल का महीना था। एक मध्यवय का व्यक्ति, जो जीवन के चार दशक पूरे कर चुका था और पेंटिंग, फोटोग्राफी सहित कला से जुड़े कई प्रकार के काम कर चुका था, अपनी वर्तमान स्थिति से हैरान-परेशान अपने भविष्य के बारे में विचार कर रहा था। एक दिन शाम में वह अपने बेटे के साथ टहल रहा था। उसने देखा बम्बई के गिरगांव में टेंट में बने एक सिनेमाहॉल में फिल्म चल रही था। वह अपने मन को शांत करने के लिए फिल्म देखने चला गया। वह भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के लिए निर्णायक क्षण था। वह व्यक्ति कोई और नहीं, भारतीय फिल्मों के जनक धुंडिराज गोविंद फाल्के थे, जिन्हें दुनिया दादासाहेब फाल्के के नाम से जानती है। उनका जन्म 30 अप्रैल 1870 को नासिक से कुछ दूरी पर स्थित प्रसिद्ध तीर्थनगरी त्र्यंबकेश्वर में हुआ था। 16 फरवरी को उनकी पुण्यतिथि है। 1944 को इसी दिन लगभग 74 वर्ष की आयु में उन्होंने परलोक को प्रस्थान किया था।

तो, दादा साहेब फाल्के अपने बेटे भालचंद्र के साथ फिल्म देख कर जब घर लौटे, तो आश्चर्य से भरे भालचंद्र ने अपनी मां से कहा, मां आज हमने आदमियों और जानवरों को पर्दे पर चलते-फिरते देखा। सरस्वतीबाई ने अपने पति दादा साहेब से पूछा- तुमने इसे क्या दिखाया? इस सवाल के जवाब में दादा साहेब ने अपनी पत्नी से सवाल किया- क्या तुम भी देखना चाहोगी? मैं तुम्हें कल ले चलूंगा।

अगले दिन पति-पत्नी फिल्म देखने गिरगांव के उसी टेंट वाले थियेटर में गए। वह ईस्टर का दिन था और फिल्म चल रही थी ‘लाइफ ऑफ क्राइस्ट’। पूरा थियेटर ईसाई समुदाय के लोगों से भरा था। उधर पर्दे पर फिल्म चल रही थी और इधर दादासाहेब जीसस की जगह कृष्ण और मदर मेरी की जगह यशोदा मैया की कल्पना कर रहे थे।

भारतीय अपनी संस्कृति को कैसे देख पाएंगे!

बापू वटवे मराठी के प्रसिद्ध लेखक और फिल्म निर्देशक हैं। वे प्रसिद्ध अभिनेता देव आनंद के बहुत अच्छे दोस्त थे और देव आनंद की पहली फिल्म ‘हम एक हैं’ के साथ-साथ उनकी एक और फिल्म ‘आगे बढ़ो’ के असिस्टेंट डायरेक्टर भी थे। बापू वटवे ने दादासाहेब पर एक बहुत अच्छी पुस्तक लिखी है ‘भारतीय चित्रपटसृष्टीचे जनक दादासाहेब फालके’। एस.ए. वीरकर ने ‘दादासाहेब फाल्के द फादर ऑफ इंडियन सिनेमा’ के नाम से अंग्रेजी में इसका अनुवाद किया है। इस किताब में लिखा है- “इसे देखकर दादा साहब को आश्चर्य हुआ कि ऐसी फिल्में हमारे देश में क्यों नहीं बनतीं! हमारे दर्शक इन फिल्मों में पश्चिमी संस्कृति देखते हैं। भारतीय अपनी संस्कृति को कैसे देख पाएंगे? ऐसा अवश्य किया जाना चाहिए। हमारे पास अनेक पौराणिक एवं ऐतिहासिक कहानियां हैं। यदि इन्हें प्रदर्शित किया जाए तो दर्शकों पर इसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा। देश की आज़ादी का संदेश फैलाया जा सकता है। इस उद्देश्य के लिए, व्यापार भारतीयों के हाथों में होना चाहिए। किसी को तो यह करना ही होगा। कोई और क्यों? मैं ही करूंगा, उन्होंने सोचा। अपने विचारों में खोए हुए उन्हें पता ही नहीं चला कि फिल्म कब ख़त्म हो गयी।”

बापू वटवे आगे लिखते हैं- “पर्दे पर चलती तस्वीरों को देखकर सरस्वतीबाई आश्चर्यचकित हो गईं। घर वापस आते समय उसने दादासाहेब से पूछा- पर्दे पर चित्र कैसे चलते-फिरते हैं? दादासाहेब ने कहा- धीरे-धीरे तुमको पता चल जाएगा। मैं ऐसी चलती-फिरती तस्वीरों का कारोबार शुरू करने जा रहा हूँ। ईसा मसीह की जगह श्रीकृष्ण, श्रीराम को दिखाना होगा। यह सुनकर सरस्वतीबाई अवाक रह गईं।

खुद पर भरोसा

वह तारीख थी 15 अप्रैल, 1911, दिन था शनिवार। वह दिन भारतीयों के जीवन में एक क्रांतिकारी दिन साबित हुआ। कुछ जगहों पर इसे साल 1910 बताया गया है। दादासाहेब ने भी इसके बारे में अपने संस्मरणों में 1910 का जिक्र किया है। लेकिन यह 1911 था, क्योंकि 14 अप्रैल 1911 को टाइम्स ऑफ इंडिया के अंक में द लाइफ ऑफ जीसस फिल्म का विज्ञापन छपा था।”

दादासाहेब ने फीचर फिल्म बनाने का फैसला तो कर लिया, लेकिन ये काम इतना आसान नहीं था। फिल्म बनाने के लिए काफी पैसे की जरूरत थी। उनके पास कोई रोजगार नहीं था। फिल्म निर्माण के लिए जरूरी चीजें भारत में नहीं थीं। कैमरा और फिल्म निर्माण के लिए ज़रूरी दूसरी चीजें विदेश से मंगवानी पड़ती थीं। इस तकनीक को जानने वाले लोग भारत में नहीं थे। प्रशिक्षित कलाकार नहीं थे। लेकिन दादासाहेब को विश्वास था कि वे कर लेंगे। 1917 के एक आर्टिकल में उन्होंने अपने फिल्म करियर की शुरुआत को लेकर लिखा था- मैं चलचित्र बनाने के लिए ज़रूरी सभी कलाओं और शिल्पों- ड्राइंग, पेंटिंग, वास्तुकला, फोटोग्राफी, नाटक, मैजिक ट्रिक्स में पारंगत था। मैं पूरी तरह से आश्वस्त था कि यह किया जा सकता है!

गौरतलब है कि दादासाहेब फाल्के ने मुंबई के जे. जे. स्कूल ऑफ आर्टस् में पेंटिंग का प्रशिक्षण लिया था। वहां उन्हें छात्रवृति भी मिली और उसी से उन्होंने एक कैमरा खरीदा। जे. जे. स्कूल ऑफ आर्टस् से प्रशिक्षित दादासाहब सृजनशील कलाकार थे। डॉ. विजय शिंदे ने अपने एक लेख में लिखा है कि दादासाहेब मंच के अनुभवी अभिनेता थे, नए प्रयोगों में उनकी रुचि थी। आगे चलकर उन्होंने कला भवन, बड़ौदा से फोटोग्राफी का पाठ्यक्रम भी पूरा किया। फोटो केमिकल प्रिटिंग में उन्होंने कई प्रयोग भी किए।

आंखों की रोशनी खत्म होने का खतरा

पूरी तरह से भारतीय फिल्म बनाने का सपना दादासाहेब की आंखों में ऐसा बसा कि वे बेचैन हो गए। वे एक ऐसे सफर पर चल पड़े थे, जिसमें रास्ता बहुत दुरूह था। उनके दोस्तों को लगा कि वे पागल हो गए हैं और वे दादासाहेब को पागलखाने में भर्ती कराने तक की बात सोचने लगे। फिल्म बनाने के सपने ने उनके स्वास्थ्य पर भी बुरा असर डाला। वे रात में केवल तीन घंटे सोते थे। हर शाम चार-पांच घंटे वे फिल्में देखने में बिताते थे। इससे उनकी दोनों आंखों में मोतियाबिंद हो गया। आंखों की रोशनी हमेशा के लिए खत्म हो जाने का खतरा पैदा हो गया। हालांकि उनके एक डॉक्टर मित्र डॉ. प्रभाकर ने समय रहते उनकी आंखों का उपचार कर दिया और दादासाहेब आंखों पर अधिक दबाव नहीं देने की डॉक्टर की सलाह के खिलाफ जाकर फिर अपने सपने को पूरा करने की कोशिशों में जुट गए।

गिरवी रखी एलआईसी पॉलिसी

उनके एक दोस्त ने 25,000 हजार रुपये दिए, जिससे उन्होंने अपना काम आगे बढ़ाया और उसके बाद अपनी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को गिरवी रखकर 10,000 रुपये का लोन लिया। दादासाहेब ने कर्ज लिया और जरूरी सामान खरीदने और फिल्म निर्माण की तकनीक जानने के लिए लंदन रवाना हो गए। लंदन में फाल्के ने पिकाडिली सर्कस के पास ‘बायोस्कोप सिने वीकली’ का नामपट्ट देखा। दादासाहेब भारत में इस साप्ताहिक के ग्राहक थे। उन्होंने इसके संपादक कैबोर्न से मुलाकात की और अपनी यात्रा के उद्देश्य के बारे में बताया। कैबोर्न ने फाल्के भारत में फिल्म-निर्माण के खिलाफ सलाह दी और बताया कि भारत का क्लाइमेट भी इसके लिए उपयुक्त नहीं है। हालांकि वे फाल्के के समर्पण से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने वाल्टन स्टूडियोज के फिल्म निर्देशक, निर्माता और पटकथा लेखक सेसिल हेपवर्थ से उनका परिचय कराया। उस समय विदेशों में फिल्म निर्माण की प्रक्रिया को गुप्त रखा जाता था। दादासाहेब की खुशकिस्मती थी कि प्रख्यात फिल्मकार सेसिल हेपवर्थ ने उन्हें न केवल फिल्म निर्माण प्रक्रिया की महत्त्वपूर्ण बातों से परिचित कराया, बल्कि अपना स्टूडियो दिखाया, जो उस समय ट्रिक फोटोग्राफी के लिए बहुत प्रसिद्ध था।

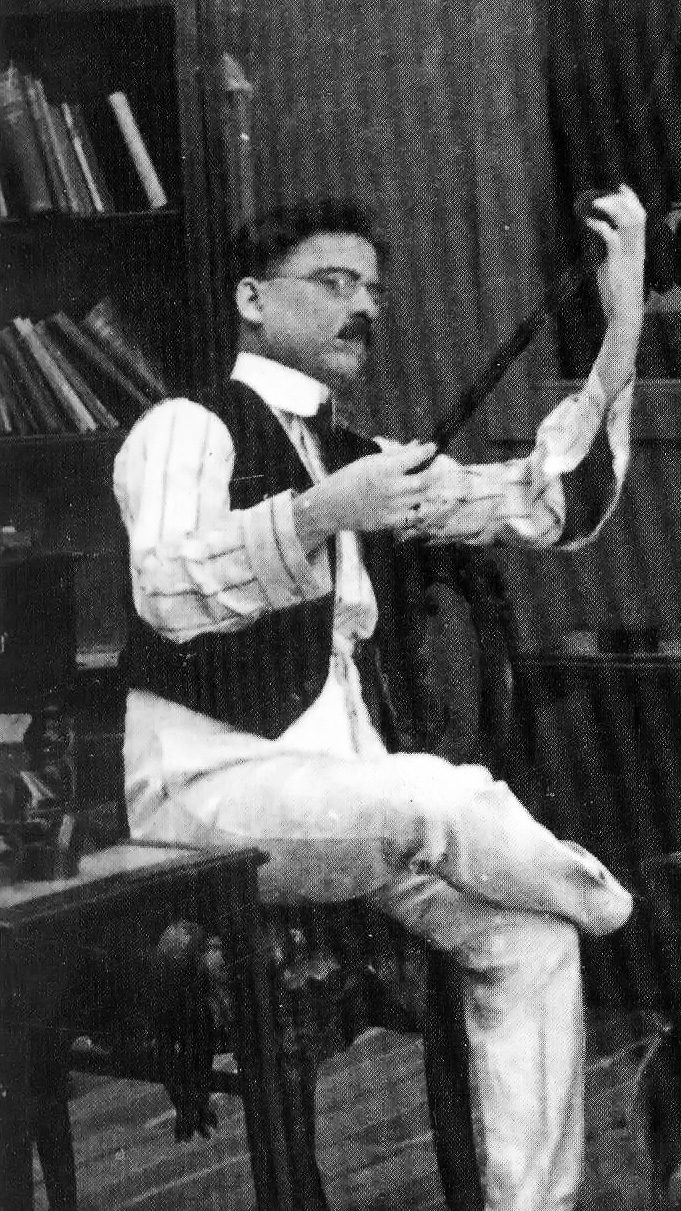

हेपवर्थ ने फिल्म निर्माण प्रक्रिया में दादासाहेब की रुचि को देखते हुए उन्हें स्टूडियो के विभिन्न भागों से भी परिचित कराया। यहीं पर दादासाहेब फाल्के ने फिल्म निर्माण की बारीकियों को समझा। उस समय फिल्म की रील में छेद करना एक महत्त्वपूर्ण काम माना जाता था, क्योंकि यह कार्य घुप्प अंधेरे कमरे में किया जाता था। रोशनी की एक भी किरण फिल्म को खराब कर देती थी और फिल्म में किया गया छेद अगर थोड़ा भी इधर-उधर हुआ तो फिल्म चलते समय कैमरे या प्रोजेक्टर में फंस जाती थी। यह जिम्मेदारीपूर्ण कार्य भी दादा बड़ी कुशलता से कर लेते थे।

तवायफों ने भी काम करने से कर दिया इनकार

लंदन से लौटकर दादासाहेब फाल्के पहली भारतीय फिल्म बनाने के लिए विषय का चुनाव करने लगे। चूंकि फिल्म ‘द लाइफ ऑफ क्राइस्ट’ देखते समय फाल्के के दिमाग में भगवान श्रीकृष्ण और श्रीराम की कल्पना थी, लेकिन इन पर फिल्म बनाने के लिए अधिक धन और कलाकारों की आवश्यकता होती, इस कारण फाल्के ने प्रथम फिल्म के विषय के रूप में ‘राजा हरिश्चंद्र’ को चुना। बाद की कहानी सबको मालूम ही है।

तारामती की भूमिका निभाने के लिए उन्हें कोई स्त्री नहीं मिली। सामान्य घरों की स्त्रियों को तो छोड़िये, तवायफों ने भी फिल्म में काम करने से इनकार कर दिया, क्योंकि इसे वे अपने पेशे से भी ज्यादा खराब मानती थीं। फिर दादासाहेब ने एक कोमल लड़के अन्ना सालुंके को तारामती की भूमिका करने के लिए मनाया। फिल्म के कलाकारों को अभिनय का प्रशिक्षण दिया। फिल्म की पटकथा लिखी, फोटोग्राफी की और प्रोजेक्शन का काम भी किया, क्योंकि उस समय भारत में फिल्म निर्माण की तकनीक किसी को पता नहीं थी। उनकी पत्नी शूटिंग के समय सभी कलाकारों के लिए खाना पकाती थीं। किचन और खाना खत्म होने के बाद दादासाहब और उनकी पत्नी सरस्वती देवी फिल्म की डेवलपिंग-प्रिटिंग का काम करते थे।

प्रेस की उपेक्षा और दादासाहेब की जिद

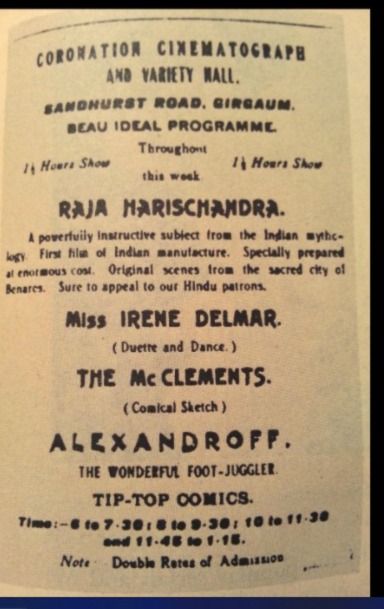

इस तरह राजा हरिश्चंद्र का निर्माण हुआ, जो 3 मई 1913 को बम्बई के कोरोनेशन थियेटर में रिलीज हुई। अप्रैल 1913 में फिल्म पूरी हो गई थी और 21 अप्रैल, 1913 को मुंबई के ओलंपिया थिएटर में चुनिंदा लोगों के लिए इसके पहले शो का आयोजन किया। चुनिंदा दर्शकों ने इस फिल्म को पश्चिमी सिनेमा की तर्ज पर देखा और प्रेसवालों ने भी इसकी उपेक्षा की। परंतु दादासाहब इन आलोचनाओं के बावजूद अपनी निर्मिति से उत्साहित थे, आश्वस्त थे और उनको यह भी भरोसा था कि आम जनता और दर्शक इस फिल्म को सिर पर बिठाएंगे। 3 मई, 1913 कोरोनेशन सिनेमा में जब इसे आम जनता के लिए प्रदर्शित किया गया, तब दर्शकों की भीड़ ने दादासाहब के भरोसे को सच साबित कर दिया। इसके बाद, तो दादासाहेब रुके नहीं और तुरंत नासिक में उन्होंने फीचर फिल्म ‘मोहिनी भस्मासुर’ का निर्माण किया। रंगमंच पर काम करनेवाली अभिनेत्री कमलाबाई को फिल्म के भीतर मौका दिया। भारत की पहली फिल्म ‘राजा हरिश्चंद्र’ में न सही, अगली फिल्म ‘मोहिनी भस्मासुर’ में एक स्त्री ने किरदार निभाया और वह भारतीय सिनेमा की पहली स्त्री अभिनेत्री भी बनी। ‘पीठाचे पंजे’ (1914), ‘लंका दहन’ (1914), ‘गंगावतरण’ (1937) आदि हिट फिल्में के साथ दादासाहेब ने कई कलाकारों को इस इंडस्ट्री में स्थापित करने का कार्य किया। उन्होंने कुल 95 फिल्में और 26 शॉर्ट फिल्में बनाईं।

अंतिम दिन गुज़रे गरीबी में

दादासाहब ने अपने अंतिम दिनों में घोर आर्थिक तंगी का सामना किया। वे चारों ओर से कर्ज से घिर चुके थे और बाजार से उठाए पैसों को लेकर उन पर कई मुकदमें भी शुरू हो गए। 16 फरवरी, 1944 को मुफलिसी में नासिक में उन्होंने आखिरी सांस ली।

जिस दादासाहेब ने भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की नींव रखी थी, उन्हें फिल्म इंडस्ट्री ने आखिरी दिनों में भुला दिया। वे नासिक में मुफलिसी में अपने दिन बिता रहे थे। 1938 में जब भारतीय सिनेमा का रजत जयंती वर्ष मनाया जा रहा, उस समारोह में उन्हें वह सम्मान नहीं मिला, जिसके वो अधिकारी थे। मासिक पत्रिका ‘मूविंग पिक्चर्स’ ने अपने विशेषांक के लिए दादासाहेब से एक फोटो का आग्रह किया था। वह अंक दादासाहेब को ही समर्पित था। दादासाहेब ने इसके जवाब में लिखा- जिस इंडस्ट्री को मैंने जन्म दिया, उसने मुझे भुला दिया है, तो फिर आप मुझे क्यों याद रखने की कोशिश क्यों कर रहे हैं! दुनिया की रीत है भूल जाना। आप भी ऐसा कर सकते हो।

दादासाहेब के नाम पर है फिल्मों का सबसे बड़ा सम्मान

इस पत्राचार से आप दादा साहेब फाल्के की पीड़ा को समझ सकते हैं। लेकिन दादासाहेब जैसी शख्सीयतें पानी पर खिंची लकीर नहीं हैं, जो मिट जाएं। वे शिलालेख हैं, जो सदियों तक कायम रहते हैं। उनकी जन्मशताब्दी के अवसर पर भारत सरकार ने उनके नाम पर ‘दादासाहेब फाल्के पुरस्कार’ की शुरुआत की, जो फिल्मों का सबसे बड़ा सम्मान है। पहला ‘दादासाहेब फाल्के पुरस्कार’ प्रसिद्ध अभिनेत्री और बॉम्बे टॉकीज की सह-संस्थापक देविका रानी को दिया गया था। वर्ष 1971 में भारत सरकार ने दादासाहेब पर एक डाक टिकट जा रही किया।

आपका अखबार की ओर से पुण्यतिथि (16 फरवरी) पर दादासाहेब फाल्के को श्रद्धांजलि!