सत्यदेव त्रिपाठी।

सत्यदेव त्रिपाठी।

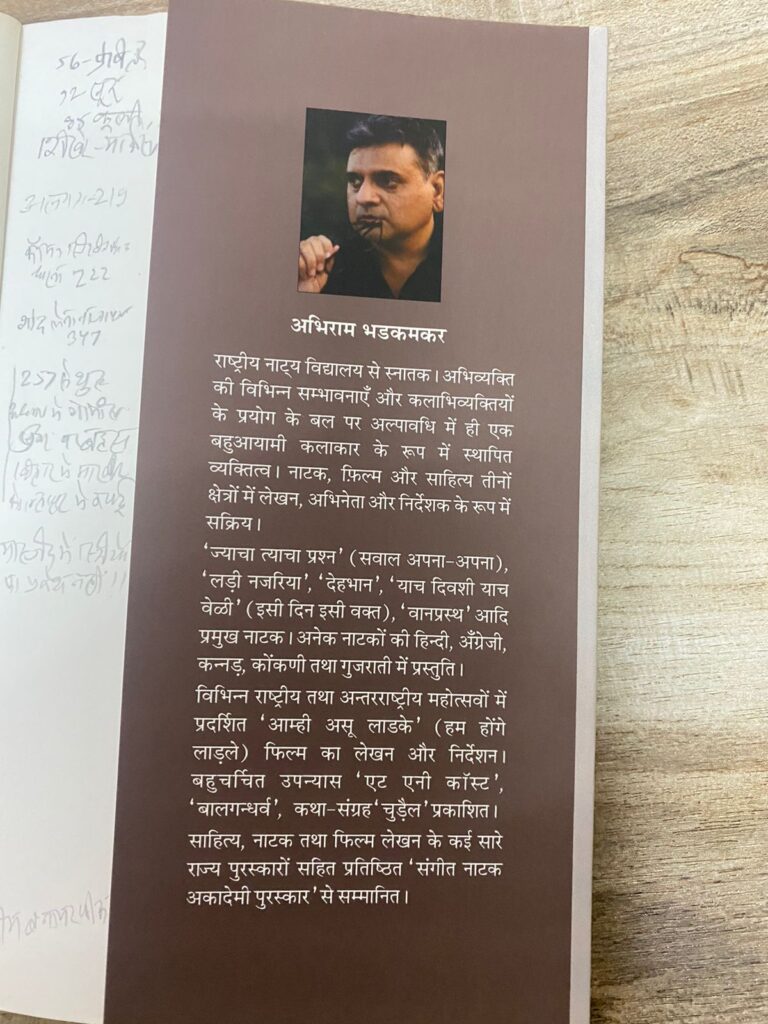

राष्ट्रीय नाट्य विदयालय के स्नातक एवं चर्चित बुद्धिजीवी रचनाकार अभिराम भड़कमकर के कई नाटक मक़बूल होकर लगातार खेले जा रहे हैं…और खूब चर्चित एवं आदृत पहले उपन्यास ‘बालगंधर्व’ के बाद साहित्य एवं कला पर भूमंडलीकरण के असर पर आधारित ‘ऐट एनी कॉस्ट’ के बाद शरीयत-संचालित भारतीय मुस्लिम जीवन पर आधारित उनका समस्याप्रधान उपन्यास है – ‘इंशाअल्लाह’। अब तो चौथा भी आ गया है – होनहार उपन्यास ‘सीता’, जो इधर ख़ासा मक़बूल हो रहा है…। ज़ाहिर है कि ये सारे उपन्यास अभिरामजी ने अपनी मातृभाषा मराठी में लिखे हैं और अच्छी हिंदी बोल लेने वाले भडकमकरजी ने विवेच्य उपन्यास ‘इंशा अल्लाह’ का तो हिंदी अनुवाद भी ख़ुद ही कर लिया है। और ताज्जुब न होगा, यदि आगे से वे हिंदी में ही लिखने लगें और बाद में उसे मराठी पाठकों के लिए अपनी मूल भाषा मराठी में अनुवादित करें…।

‘इंशाअल्लाह’ शीर्षक बड़ा मानीखेज है। इसके लिए हिंदी शब्द ‘एवमस्तु’ है, जिसका अर्थ तो वही है – ऐसा ही हो, लेकिन दुर्भाग्य से वह ऋषियों-देवों के वरदानों के फलित होने के अर्थ में सिमट के रह गया। और ‘इंशा अल्लाह’ अपना अर्थ देता रहा – किंचित विस्तार भी करता गया…। फिर यहाँ तो मुस्लिम समाज की कथा के लिए ‘इंशाअल्लाह’ एकदम संगत (वैलिड) है। उदाहरण के लिए मुस्लिम समाज में ऐसी तमाम अवैज्ञाज्ञानिक व जड़ रूढ़ियाँ हैं, जिनसे मुक्ति के सवाल लेखक ने उठाये और तरीक़े बताये हैं, ताकि वे सही चेतना से सम्पन्न होकर प्रगत राष्ट्रीय धारा में शामिल हो सके। इस प्रकार यह कथाकृति अच्छे मुस्लिम व सच्चे भारतीय होने की एक औसत दृष्टि सामने रखता है…। इसी उद्देश्य के पूरा होने की सदिच्छा (वेल विशिंग) है – ‘इंशा अल्लाह’ – याने ख़ुदा करे कि ऐसा हो…!!

ध्यातव्य है कि हिंदुओं में भी बालविवाह व बहुविवाह…आदि जैसी तमाम रूढ़ियाँ थीं (बहुतेरी अभी हैं भी)। सबसे भयानक सती-प्रथा सिर्फ़ हिंदुओं में थी। लेकिन सामाजिक सुधार के आंदोलनों के असर से बदलाव आये। क्रूरतम सती प्रथा तभी बंद हो गयी। आज़ादी मिलने तक आते-आते सब बंद हो गये। लेकिन मुस्लिम समुदाय में ऐसा न हुआ, जिसमें शरीयत की दृढ़ता से अधिक ज़िम्मेदार हैं उस दौर के दो त्रासद हादसे, जिन्हें मुस्लिम भाइयों ने अपनी साख़ और समृद्धि समझा। एक हादसा राजनीति में हुआ… आज़ाद भारत की राजनीति ने अल्पसंख्यक के नाम पर मुस्लिम समाज को बहुविवाह व नसबंदी जैसे क़ानूनों से छूट देकर अपना स्थायी वोट बैंक बना लिया, जो तुष्टिकरण के नाम से आज खूब सरनाम है, जिसमें देश से बड़ा हो गया एक सम्प्रदाय। दूसरा हादसा साहित्य में हुआ। तथाकथित प्रगतिशील धड़े ने शराब-सिगरेट, मुर्ग़-मुसल्लम (याद करें रेणुजी की कहानी ‘आत्मसाक्षी’) व कुछ यौन-मुक्ति…आदि लटकों के साथ मुस्लिम समुदाय को गोद लेकर प्रगतिशील एवं आधुनिक होने का मानदंड बना दिया। इस तरह हमारा प्यारा मुस्लिम समाज ‘पिस गया दो कठिन पाटों बीच’ से होते हुए ‘यह ट्रेजिडी है नीच’ की ऐसी स्थिति तक पहुँच गया…कि उनके अंदर फैलती जाती अवैज्ञानिक रूढ़ियाँ राजनीति के झंड़े और प्रगतिशीलता के तम्बू तले सुख-सेज पर सोती हुई इस यक़ीन तक पहुँच गयीं कि अब कुछ नहीं हो सकता…। इसमें उनके पुरुष वर्ग की अपनी ऐश-ओ-शान की अनकही साज़िश की स्वीकृति तो थी ही।

ऐसे में इन सारे प्रगतिगामी तिलिस्म को भेदते हुए आया है ‘इंशा अल्लाह’ जिसमें मुसलमान वोटबैंक का सिक्का या आधुनिकता का झंडा बनकर नहीं, अपनी शख़्सियत के साथ आता है। इसमें मेरे देखे में पहली बार ऐसा हुआ है कि मुस्लिम समाज की कुरीतियों की बातें किसी लाग-लपेट के बिना, सीधे-सीधे कही गयी हैं…। इसमें वह विभाजन भी ख़त्म हो गया है, जिसमें मुसलमानों की समस्याओं को उठाने वाली कृतियाँ ‘आधा गाँव’ या ‘टोपी शुक्ला’ कोई राही मासूम रज़ा या ‘झीनी झीनी बीनी चदरिया’ व ‘छाको की वापसी’ कोई अब्दुल बिस्मिल्लाह और यहाँ तक कि ‘जिस लाहौर नहिं देख्या’ भी कोई असगर वजाहत ही लिखेंगे। और इस हिंदू लेखक अभिराम भड़कमकर ने जिस पनियाफ़ार ढंग से सीधे-सीधे अपने मुख्य पात्र रफ़ीक से साफ़-साफ़ कहलवाया है, कोई मुस्लिम लेखक भी क्या कहला पायेगा – ‘ये मुल्ला-मौलवी बर्बाद कर रहे हैं मुस्लिम जवानों को – हज़ारों साल पहले लिखी शरीयत का वास्ता दे रहे हैं…’। यह बात २००% सच है, पर साहित्य में कभी इस तरह सीधे-सीधे कही न गयी!! जब भी कहा गया, साथ में हिंदू धर्म की भी कुरीतियों को दिखाकर संतुलन बनाया गया। इस चलन का बिस्मिल्ला (शुरुआत) ही इसी तरह हुआ, जब कबीरदास भी पहली पंक्ति में हिंदू की निंदा करके ही दूसरी पंक्ति में मुस्लिमों की बात कह सके थे –

हिंदू अपनी करे बड़ाई गागर छुअन न देई, बेस्या के पायन तर सोवे, यह देखो हिंदुआई!!

मुसलमान के पीर औलिया मुर्गी-मुर्ग़ा खाई, खाला केरी बेटी व्याहें, घरहीं करें सगाई!!

और आज़ादी मिलेन के बाद बहुत बढ़ गया…कमोबेस आज तक चल रहा…!!

ऐसे हालात में अपने विषय के प्रति खाँटी प्रतिबद्धता ‘इंशाअल्लाह’ की सबसे बड़ी ख़ासियत है – ज़रा भी इधर-उधर नहीं। सो, मुस्लिम समाज में फैली धार्मिक-सांस्कृतिक दक़ियानूसी वाली जीवन-यापन की पद्धतियों की विस्तृत-व्यापक और काफ़ी खुली चर्चा पूरे उपन्यास में सोदाहरण फैली है – इसी का उपन्यास ही है, लेकिन एक ही जगह (पृष्ठ २२२ पर) इसका थोक में उल्लेख है। कृति के एक प्रमुख पात्र झुल्फ़ी अपने सर्वेक्षण में पाता है –

– मोबाइल मेसेज पर तीन तलाक़ दी गयी नयी-नवेली दुल्हन – गुज़ारा भत्ता बिना।

– अंधेड़ आदमी के साथ तीसरी पत्नी बनी २२ साल की युवती याने बहुविवाह व बेमेल विवाह की सम्मिलित त्रासदी।

– बार-बार बच्चा जनने से ख़राब सेहत वाली औरत याने नसबंदी या निरोधक के नकार की अवैज्ञानिकता।

– बिना बुरक़े के कॉलेज जाती बहन को जान से मारने की धमकी देता भाई।

– ख़तना (मुसलमानी) कराने को अल्लाह के हुक्म के नाम पर अनिवार्य बनाना…।

– बच्चे को ज़बरदस्ती मदरसे में पढ़ने के लिए भेजने वाला बाप – मज़हबी शिक्षा की संकुचित चेतना।

– सिनेमा-सीरियल जैसे नये व खुले दिमाँग वाले माध्यम को तम्बाकू-शराब जैसा हराम समझने वाला युवक।

– इसके अतिरिक्त एक मैं जोड़ दूँ – क़र्ज़ पर मज़हबी पाबंदी, तो बैंक-सुविधाओँ के नकार से बनता ग़लीज़ जीवन।

और इसमें रह गया है उक्त कबीर का -खाला केरी बेटी व्याहें घरही करें सगाई- वाला मामला, जबकि अब विज्ञान ने सिद्ध कर दिया है कि जितने दूर के रक्त-सम्बंध होंगे, उतनी ही स्वस्थ-ज़हीन होगी संतान – समान गोत्र व समान नाड़ी में विवाह न करने का हिंदू शास्त्रों का नियम भी इसी वैज्ञानिकता का प्रमाण है।

यह गहन शोध का विषय है कि उक्त सारे नियम शरीयत के हैं या समय-समय पर दबंग मुल्लाओं द्वारा जोड़ दिये गये हैं…। लेखक भी इस सवाल को नहीं उठाता, जबकि इतने विवरणों के साथ लिखे जा रहे उपन्यास में इस पर बात होनी चाहिए। लेकिन यह तो तय है कि इस जमात में ये सब अतिचार मज़हब की तरह मान्य हैं – मुल्लाओं-बुजुर्गों-पुरुषों का सेगा सर पे रहने से लागू होते हैं और ये बदले या बंद किये नहीं जा सकते!! इन्हें न तोड़ने व न बदलने की कड़क कड़ाई भी है तथा इसके लिए बड़ी-बड़ी सजाएँ भी मुक़र्रर हैं।

इनकी बावत लेखक का ज़बरदस्त प्रति-प्रश्न – कि शरीयत में और भी बहुत से नियम हैं, उन्हें तोड़ने की सजाएँ हैं, जिन्हें कोई याद भी नहीं करता…। मसलन – चोरी करने पर हाथ काट लेने की सजा या व्यभिचार करने पर आधा शरीर ज़मीन में गाड़ देने की सजा…आदि। ये बातें सही तर्क पर आधारित और ठोस हैं, अकाट्य हैं। ये सिद्ध कर देती हैं कि शरीयत के नियम मर्दों द्वारा अपनी सुविधानुसार लागू किये हुए हैं, इसलिए सब मर्दों (की अय्याशियों) के पक्ष में हैं और इरादतन स्त्रियों के विरुद्ध हैं – याने सीधा मामला लिंग-आधारित (जेंडर बेस्ड) है। हालाँकि ये बातें नयी नहीं हैं, पर व्यवहार में न होने से अधिकांश लोगों के लिए लगभग अजानी हैं। और यहाँ इन सबका होना बहुत असरकारक होकर शरीयत के नाम पर यह सब करने वालों को उघाड़ (एक्सपोज़ कर) देने वाला है।

उक्त सूची में पहले चार – याने आधे- नियम तो स्त्री-जाति के साथ अन्याय ही नहीं, बर्बरता वाले हैं। फिर ख़तने के लिए उपन्यास में इस्लाम की जानिब से ही सीधा तोड़ है कि अल्लाह का हुक्म है, तो उसने ही ख़तना करके क्यों नहीं भेजा? फिर सीधा और मूल सवाल – सच्चा मुसलमान बनने के लिए ख़तना ज़रूरी है – या ख़ुदा के बताए रास्ते पर चलना? उधर सिनेमा-सीरियल से वंचित रखना तो इस आधुनिक युग में तकनीकी विकास के परिणाम स्वरूप मिले वरदानों से पूरे समाज को वंचित करना है, जो किसी अपराध से कम नहीं!! ‘इंशा अल्लाह’ की गवाही में… तीन तलाक़ की त्रासदी का चरम यह है कि औरत का पिता दामाद से कुछ पूछने-बहस करने से डरता है कि कहीं तीन बार तलाक़ न बोल दे… और इस संदर्भ में शरीयत की आलोचना भी है कि तीन तलाक़ का विकल्प सिर्फ़ मर्द की तरफ़ से इकतरफ़ा क्यों है? ‘इंशाअल्लाह’ नाम को सार्थक करते हुए ज़मीला पति को छोड़ देती है, तो विद्रूपमय विरोध करते हुए मुमताज़ तीन बार तलाक़-तलाक़ कह के चली जाती है…। बहुविवाह का विद्रूप यह कि मर्द एक बीवी के साथ काम-क़्रिया में रत है, दूसरी से पानी लाने को कह रहा है…इसे बढा भी सकते थे अभिरामजी कि तीसरी से पंखा झलने के लिए कह रहा है…। हमारे यहाँ एक विनोदी कविताई है – ‘लाला गुलाला के तीन मेहरी (पत्नी), एक ठे कूटे, एक ठे पीसे, एक ठे कच्ची सड़किया पे भांग रगरी…’, जो अतीत में हिंदुओं के बहुविवाह का लोक-मेधा की तरफ़ से मखौल ही है। बहरहाल, इस संदर्भ में कुल मिलाकर ज़मीला का कथन ‘यदि औरत जाति को समझने वाला मर्द क़ानून लिखता, तो हमारी ज़िंदगी इस तरह दोज़ख़ न बनती॰॰’ ही इस मामले में इस बात का प्रमाण है कि यह उपन्यास इस्लाम द्वारा बनायी मजलूम औरतों का पुराण है। और लेखक ने एक प्रश्न पूरी कायनात से पूछता है – ‘हर औरत का दर्द एक जैसा, तो हर मज़हब का क़ानून अलग क्यों’?

लेकिन उक्त के साथ कुछ सवेदनशील प्रसंग भी हैं, जिनमे शरीयत का दबाव झेलते हुए पुरुष कुछ उदार (लिबरल) भी है…। चूँकि परिवार नियोजन के किसी भी साधन का उपयोग मना है और उधर बच्चा छोटा है या दो-तीन बच्चे हो चुके हैं – अब संतान से बचना है। इधर सेक्स की इच्छा अटाल्य है, तो गर्भ से बचने के लिए पुरुष अपने उत्कर्ष (क्लाइमेक्स) के क्षण में बाहर स्खलित होने का उपाय चुनता है…। तब उसके इस तनाव व बेबसी को देखकर स्त्री खुद कहती है – ऐसा मत करो – बच्चे मैं पाल लूँगी…। और लेखक की सिफ़त से यह मामला दोनो की तरफ़ से एक दूसरे का हित सोचने वाला है – शायद दाम्पत्य का आदर्श रूप, पर शरीयत के अतिचार व अमानवीयता तथा वैज्ञानिक वरदानों की ओर पीठ करने वाले मज़हबी नियमों को नंगा करता हुआ!!

इस तरह ज़ाहिर होता है कि इस्लाम व शरीयत के नाम पर लगभग समूचा मुस्लिम समाज बाबा आदम के जमाने की बनी जीवन-पद्धतियों से चिपके रहकर ढेरों-ढेर जीवन व मनुष्यता-विरोधी विधानों में मुब्तिला है। उसी में पिस कर पूरी क़ौम व ख़ासकर औरतों का जीवन बेहद दूभर बना हुआ है। और वस्तुतः उनके मौलवी व चिंतक ही इन नियमों-प्रथाओं के ऐसे मंजे शिकारी हैं कि उनकी जमात की तरफ़ से इन सब के ख़िलाफ़ कोई आंदोलन तो क्या, एक आवाज़ तक नहीं उठती – एक ‘ना’ तक नहीं आती। उनके आतंक और अवाम की जड़ता का इस कृति में अच्छा व सच्चा पता मिलता है। ऐसे हालात में उस जमात के बुद्धिजीवियों एवं रचनाकारों से तो कोई उम्मीद ही नहीं, लेकिन ताज्जुब होता है कि ग़ैर मुस्लिम चिंतक-लेखक भी इससे मुंह चुराते रहे हैं, क्योंकि ऐसा सही सच कहने वालों को ‘साम्प्रदायिक’ (कम्युनल) की ख़िताब देकर बदनाम कर दिया जाता है, जिससे डरकर कोई बोलता नहीं…!!

लेकिन अभिरामजी ने यह हिम्मत की है – बक़ौल मुक्तिबोध ‘अभिव्यक्ति के ख़तरे उठाने होंगे’…। जैसा कि ऊपर कहा गया, वे सचाई को किसी लाग-लपेट के बिना, खुल कर खोल रहे हैं – सामने ला रहे हैं। उनकी इस ढीठ (बोल्ड) एवं नितांत उपयोगी प्रकृति की जितनी तारीफ़ की जाये, कम है। और उपन्यास ऐसा खुल के नहीं कहता, पर शब्द-शब्द से व्यंजित होता है कि यह मुस्लिम समुदाय के अनजाने या अज्ञानतावश नहीं हो रहा…, बल्कि यह उनके नुमाइंदों की सोची-समझी करतूत है, उनकी सरोकार विहीनता या पुरुष वर्चस्व की प्रवृत्ति से हो रहा है।

परंतु अभिरामजी उन इरादों-मुरादों की भी चर्चा नहीं करते – आरोपों-प्रत्यारोपों में नहीं उलझते। उनकी दृष्टि बस जो हो रहा, उस पर केंद्रित है – कि वह कैसे मिटे…। इसी फ़िराक़ में उसकी त्रासदियों-अमानवीयताओं को अपने पात्रों के ज़रिए सामने लाते हैं। वे सारे सवाल उठाते हैं, जो उस समाज में ज़ब्त रखे गये हैं और जिसमें निहित हैं – उन्हें बदलने की महती ज़रूरत की स्थापना का आग्रह!! और ख़ास बात यह है कि लेखक को यह सब बहुत पढ़ने या शोध करने से नहीं समझ में आया है, वरन ऐसे इलाक़ों में जन्म से रहते हुए उन्होंने पूरे बचपन व किशोरावस्थ की उर्वर उम्रों में सबको खूब-खूब देखा-समझा-महसूसा है। वह सब कुछ उनके अनुभव-संसार का हिस्सा रहा है…उनके वजूद व ज़ेहन में समाया हुआ है…। ऐसे तमाम लोग अभिरामजी के अपने रहे हैं। यह वही बात है कि हम अपने बच्चे को उसकी गलती पर डाँटते हैं, दूसरे का बच्चा करते दिखे, तो चुप रहते हैं, नज़रंदाज़ करते हैं…। ग़लतियों के लिए अपनों से लड़ते हैं, ग़ैरों की उपेक्षा करते हैं। इससे सिद्ध है कि अब तक जिन मुस्लिम-ग़ैर मुस्लिम लोगों ने इन सच्ची बातों को इरादतन गंभीरता से नहीं उठाया, चुप रहकर बढ़ने दिया या कहीं बढ़ावा देते रहे, वे सब इन्हें अपना नहीं – ग़ैर मानते रहे हैं या अपने लेखन या यूनियनी व संगठनी कैरियर का घटक (कंपोनेंट) मानते रहे हैं। उनके मुक़ाबिल ‘इंशाअल्लाह’ के लेखक का यह सरोकार इस सृजन का स्रोत भी रहा है और प्रक्रिया व परिणाम भी बना है। यह अलग बात है कि इस मूल पूँजी याने बुनियाद के बाद अभिरामजी ने इस सब कुछ को पुस्तक रूप में लाने के लिए काफ़ी तैयारी – याने ‘होम वर्क’ भी किया है। अस्तु, पुस्तक में आये समस्त दकियानूसीपने की सत्यता शरीयत-संचालित जीवन के समानांतर भी है और सापेक्ष्य भी।

एक बात यह भी कि स्वातंत्र्योत्तर काल में मुस्लिम जीवन के नाम पर जितना भी लिखा गया, वह सब आज़ादी मिलने के बाद हुए देश के बँटवारे पर रहा, उससे आच्छादित रहा या गहरे प्रभावित रहा। और यह इतिहास न होता, तो यह उपन्यास भी न होता! लेकिन इसमें अभिरामजी का ध्यान बँटवारे पर भी बिलकुल नहीं है, क्योंकि वह तो आया और गया…। उन्हें तो इस जमात के शरीयती विधान की बुनियादी बातों को उठाना है, जिसके चलते यह सब हो रहा है – वह चाहे हिंदुस्तान में हो या कहीं और हो। इस तरह विवेच्य उपन्यास का फलक किसी अंचल-प्रदेश-देश तक सीमित नहीं है। किंतु अपने विषय पर बिल्कुल केंद्रित है और उसे साफ़-साफ कहने के लिए किसी के साथ कोई समझौता नहीं करता। हालाँकि यह किसी भी लेखन की बुनियादी शर्त है, लेखन की प्राथमिक संहिता है, लेकिन अमूमन ऐसा होता नहीं। और ऐसे संवेदनशील विषय पर तो अब तक घुमा-फिराके ‘हिंदू-मुस्लिम भाई-भाई’ का नारा देकर इसे महिमा-मंडित (ग्लोरिफ़ाइ) ही किया जाता रहा…। यह नारा बंद तब हुआ, जब पाकिस्तान ने युद्ध छेड़ दिया – इसी तरह चीन युद्ध के पहले हिंदी-चीनी भाई-भाई भी था। याने ये नारे जन्म से ही दीनारजात (दोगले) रहे हैं…, क्योंकि जीव (मनुष्य भी) की ज़ेहनी प्रवृत्ति के ख़िलाफ़ हैं, आरोपित हैं। इसलिए अभिरामजी ने ऐसी किसी वर्जना-परहेज़ या मुंह-देखी को सिरे से त्याग देना ही उचित समझा – ‘हर इक बेज़ा तकल्लुफ़ से बग़ावत का इरादा है’!! कुल मिलाकर अब मैं यह कहने की स्थिति में हूँ कि यह सामान्य उपन्यास नहीं है। थीम बहुत आसान है। मुद्दे (ईशूज़) सर्व विदित हैं। लेकिन हर बात के पीछे ऐसी बारीकियाँ भी हैं, ऐसी उद्भावनाएँ भी हैं, जो नयी ही नहीं विरल (रेयर) भी हैं और जिनके विवरण एवं सचाइयाँ अवाम को बहुधा कम मालूम हैं।

एक बात मुझे ख़ास तौर पर खलती है कि उपन्यास में प्रेम का कोई कोण ही नही है। यूँ यह कोई अनिवार्यता भी नहीं है, लेकिन जब शुरुआत में ही हमउम्री के आसपास वाले रफ़ीक और नसीमा, जो सोच व सरोकार एवं जीवन को देखने-जीने की धारणाओं में समानधर्मा भी लगते हैं, एक तय समय पर ख़ास कोशिश करके मिलते हुए पाये जाते हैं, तो मुझ जैसे प्रेमी जीव की छठीं इंद्रिय उत्साहित हो जाती है कि चलो एक यूनियन लीडर प्रेमी भी होगा, तो दुहरा (डबल) मज़ा आयेगा और मुझे यशपालजी के उपन्यास याद आने लगे थे, जिनमें क्रांतिकारी और प्रेमी पात्रों का खूबसूरत मेल हुआ करता है…या फिर जासूसी उपन्यास, जिनमे कुशल जासूस कभी गहन प्रेमी या जोकर भी होता है। लेकिन एक मुलाक़ात के बाद प्रेम तो क्या, वैसी औपचारिक दूसरी भेंट भी नहीं हुई, जो मेरे लिए तो ‘कारवाँ गुजर गया ग़ुबार देखते रहे’ जैसा लगा, लेकिन नसीमा के ज़रिए प्रबुद्ध व प्रोफ़ेसर औरत के ससुराली जीवन की त्रासदी अवश्य सामने आ जाती है। और यह हिंदू-मुस्लिम दोनो क्या, पूरे देश में ८०% समान है, पर सुखद है कि यह प्रतिशत धीरे-धीरे कम हो रहा है। इसी तरह ग़ायब हो गया युवक जुनैद है, जिसकी खोज से उपन्यास शुरू होता है…फिर खोज ही ग़ायब हो जाती है। मेरी नज़र इसमें कोई प्रतीक-संकेत खोजती रही, जो अंत तक मिला नहीं…!!

अब लेखकीय दृष्टि या प्रदेय पर आयें…‘इंशा अल्लाह’ भी अपनी यूनियन ‘फ़तेह’ के ज़रिए ही सारी समस्याओँ को हल करना चाहता है, जो पिछली सदी के उत्तरार्ध का सच था। अब यूनियनें निष्प्रभावी तो हो ही गयी हैं, अपनी अंतिम साँसें भी गिन रही हैं। ऐसे में एक स्तर पर यह भी ‘दिल के बहलाने को ग़ालिब ख़याल अच्छा है’ का कयास लगता है। लेकिन ‘फ़तेह’ में ख़ास यह है कि ऐसी दशाओँ को प्राप्त यूनियनों से सीख ली गयी है – पहले की भूलों से बचकर चलने के प्रयत्न होते दिख रहे…। हालात को देखते हुए सावधानियाँ बरती जा रहीं…। पहले के कारणों से बचने की हरचंद कोशिश हो रही…। और जो एक बड़ा कारण होता रहा है – लूट-खसोट और आपस में अंदरूनी कुटिल राजनीति…उससे ‘फ़तेह’ को मुक्त रखा गया है…। यूँ धन इतना (या बिलकुल) है ही नहीं, जिसके चलते बात बिगड़े। बहुत औपचारिक भी नहीं बनाया है। दो ही मुख्य है – रफ़ीक और झुल्फ़ी और ये बराबरी के नहीं हैं। इन्हें उस्ताद-शागिर्द भी कह सकते हैं – या फिर सीखा हुआ (लर्नेड) रफ़ीक और सीखने वाला (लर्नर) झुल्फ़ी। इसमें जुनैद की मां ज़मीला आपा भी सक्रिय है। फ़िदा-नसीमा तो अपने ही हैं। शिखरे (शायद भिन्न मत वाले) को भी बुलाते हैं। क़ुछ और भी शुभचिंतक (वेलविशर) तरह के लोग हैं…।

‘फ़तेह’ के लोगों –ख़ासकर युवा पीढ़ी- को सभी मतवादों-विचारधाराओं से परिचित कराने के लिए बामपंथी, राइटिस्ट, उदारमतवादी, गरम दल-नरम दल, कलाकार-लेखक-चित्रकार-शिल्पी, फ़िल्म सोसाइटी वाले, कलावादी, थिएटर ऐक्टिविस्ट ‘आर्ट फ़ोर आर्ट्स सेक’…याने सारे वैचारिक प्रवाह को समेटते हुए एक नये प्रकार की यूनियन की संकल्पना देता है लेखक। याने आधा अनौपचारिक-सा मामला है और जब तक ऐसा है, तभी तक कारगर है…इसमें सेवा-कार्य प्रमुख है – कुछ-कुछ गांधीजी के सपनों जैसा…। बड़ा होने, रुतबा हासिल करने का लालच नहीं है। शायद यह पुरानी यूनियनों के हस्र से ली गयी लेखकीय युक्ति हो…या फिर समस्याओं से निजात न सही, निजात के रास्ते के रूप में लेखक के पास दूसरा रास्ता न हो और यह रास्ता ‘संघे शक्ति: कलौ युगे’ से समर्थित भी है। इस तरह सारे काँटों-पत्थरों को हटाते हुए उनसे बचते हुए एक राह बनाने की कोशिश का आइडिया देते हैं अभिराम, जिसे हम पाठकों एवं आगामी रचनाकारों को राजमार्ग में तब्दील कर पाने के लिए इंशाअल्लाह…!

लेकिन इसी सबका परिणाम है कि यूनियन के कार्यों को इतना जान देकर करने और अपनी सेहत का ख़याल न करने के चलते रफ़ीक बीमारी का शिकार होकर मर जाता है, जो लेखक की तरफ़ से एक आदर्श भी है और चेतावनी भी। अब उम्मीदें युवा झुल्फ़ी पर टिकी हैं, जो यूनियन के ज़रिए उपन्यास और उपन्यास के माध्यम से यूनियन का टिमटिमाता दिया है, जिसकी ज्योति हालात के हिसाब से आश्वस्त भले न करे – उपन्यास को सकारात्मक व आशाप्रद अंत अवश्य देती है…।

‘इंशाअल्लाह’ के प्रस्तुति-विधान की बावत कहना होगा कि जैसे अभिरामजी ने मज़हबी कट्टरपंथियों की परवाह किये बिना क़ुर्बानी देने को तैयार होकर शरीयत व इस्लाम की खुली आलोचना की है…उसी तरह उपन्यास विधा की भी परवाह नहीं की है, तो इस विधा को भी कुरबानियाँ देनी पड़ी हैं – या कहें कि उन्होंने इस विधा से क़ुर्बानियाँ ले ली हैं। और उनका कयूम जिस तरह दिन में बीवी को मारता है, उसी तरह रात को उसे भोगता भी है…वैसे ही अभिरामजी भी जैसा सोचते हैं, वैसा लिखते जाते हैं। उसमें कोई लालित्य-कलात्मकता या अंदाजेबययाँ लाने की कोशिश नहीं करते। बस ‘सत्य कहउँ लिखि कागद कोरे’ को सार्थक करते हैं। हम भी ढेर सारे साहित्यिक अनुशासनों और मूल्यांकन के औज़ारों को लेकर पढ़ने में उतरे थे, पर लेखक के सही तथ्यों व बेख़ौफ़ सत्यों के सामने धीरे-धीरे बहते-बहते सबको छोड़ चले…। तब समझ में आया -जितना भी आया– ‘छोड़ा मैने पंथ मतों को तब कहलाया मतवाला’।

और इन सबका परिणाम यह भी होता है कि जिस तरह उपन्यास का फलक स्थानीयता की बात करते-करते सार्वदेशिक हो जाता है, वैसे ही यह विधा भी उपन्यास तक सीमित नहीं रह जाती। तात्पर्य यह कि ‘बड़ा नोंकपलक-दुरुस्त’ उपन्यास नहीं है यह, पर जैसा है – वैसा ही इसे होना था…। आइए – देखें कुछ विवरण…

पहली बात यह कि यह मुद्दों (इशूज), जिनकी चर्चाएँ ऊपर हुईं, का उपन्यास है। और लेखक उन मुद्दों को लेकर प्रतिबद्ध व दृढ़ है, इसलिए उपन्यास पढ़ना सिर्फ़ आह्लाद नहीं, यंत्रणा भी देता है – त्रासद है। पर जिन्हें इन मुद्दों से सरोकार है…और जिनमे यह उपन्यास सरोकार पैदा कर देता है, उनके लिए तो इस त्रासदी में ही आनंद है – पीड़ा में आनंद जिसे हो, आये मेरी मधुशाला। उक्त सभी विषयों-मुद्दों-बातों-विचारों को उपन्यास में भिन्न-भिन्न पात्रों व उनकी जीवन-स्थितियों के माध्यम से दिखाना…ही पूरा उपन्यास है। इन्हीं के इर्द-गिर्द बुनी गयी हैं कथाएँ और सिरजे गये हैं पात्र…। इस तरह यह उपन्यास पूरे तौर पर सोद्देश्य है, समस्यामूलक है। कथा के हर टुकड़े में समस्या है, तो समस्याओं के टुकड़ों से ही बनती कथाएं हैं – बल्कि कहें कि घटनाएँ हैं। लिहाज़ा इसमें कोई सिलसिलेवार कथा नहीं, लेकिन इतना सिलसिला भी है कि घटनाएँ-कथाएँ जिस क्रम में हैं, उन्हें बदला नहीं जा सकता, वरना व्यतिक्रम हो जाएगा। फिर ये सब एक ही बस्ती या मुहल्ले से जुड़े हैं, तो वहीं के कुछ लोग हैं, जो पात्र बन गये हैं। वे बार-बार आते हैं और इसी से कथा का एक ढाँचा बनता है।

जैसे आंचलिक उपन्यासों में कोई गाँव (बनगरवाड़ी) या शहर का कोई हिस्सा (माहिम ची खाड़ी) नायक हुआ करता है और वह पूरा व्यक्त हो जाये, तो उपन्यास पूरा होता है, वैसे ही इसमें उक्त सारी समस्याएँ पूरी हो जाती हैं, तो उपन्यास पूरा होता है…लेकिन वे पात्र व उनके जीवन तो कभी पूरे होंगे नहीं…!! सो, उनकी निरंतरता भी संकेतित है। ख़ास उल्लेख्य यह भी है कि समस्याएँ-घटनाएँ विचारों के आधार पर चुनी व शामिल की गयी हैं, लेकिन इन्हें लेकर लेखक कोई आदर्श या संदेश-विचार नहीं देता, जिसे दो तरह से देखा जा सकता है। एक – कि विचार देकर पाठक को रुँधना नहीं है और दूसरा – कि स्थितियाँ इतनी उलझ-पुलझ गयी हैं कि विचार के ठोस विकल्प ही नहीं बचे हैं। बस, समस्याओं-मुद्दों से लेखक की गहन वाक़फ़ियत है, ज़बर्दस्त सरोकार है, उससे मिली बेचैनी है, जिसे व्यक्त कर देना है…कि शायद कोई बदलाव आये भी…फिर कह दूँ कि इसीलिए तो शीर्षक है – ‘इंशा अल्लाह’।

कहना बनता यह भी है कि इन समस्याओं को कुछ और सुलझे ढंग से, कुछ बेहतर तरतीब (क्रम) व तरकीब से नियोजित किया जा सकता था। तब जो थोड़ा-बहुत बिखराव आया है, उससे बचा जा सकता था। उसके बदले कसावट, व्यतिक्रम के बदले एक सधा क्रम होता, तो उपन्यास अधिक संगत व सम्प्रेषणीय होता और रोचकता भी कुछ अधिक होती…। इसीलिए मुद्दों का नियोजन जटिल हो गया है, जो ऊपर कहा गया कि कथानकों का कथा बुनने जैसा क्रम व संगुफन नही है – न कथा के लिहाज़ से न तर्क के आधार से। इसी से उपन्यास जैसी अपेक्षित व ठोस कथात्मकता नहीं बनती, जिसे औपन्यासिकता की हानि कहना भी अनुचित न होगा। पढ़ते हुए कभी-कभी ऐसा भी लगा कि जिन रूढ़ियों को उठाया गया है, उन पर कहानियों के रूप में अलग-अलग अध्याय लिख दिये जाते, तो मामला अधिक स्पष्ट-सुलझा व सम्प्रेषणीय होता…हिंदी में ‘बहती गंगा’ जैसे कुछ और उपन्यासों में भी ऐसे प्रयोग हुए हैं। अध्यायों का कोई विभाजन तक नहीं – थोड़ा सा अंतराल (गैप) देकर नया शुरू हो जाता है। तो ऐसे में उनके शीर्षक की बात क्या करें!! इन सबका सबसे हानिकारक परिणाम यह हुआ है कि कोई प्रसंग खोजना हो, तो कितने भी विज्ञ पाठक को शायद ही आसानी से मिले – लेखक खोज पाता होगा शायद!!

पात्र हैं तो बहुत…और कथा भी अधिकांश से जुड़ी हुई है, लेकिन उपन्यास के निर्वहन या वहन का सारा बोझ रफ़ीक व झुल्फ़ी पर आ जाता है – कनिष्ठ के नाते स्वभावत: झुल्फ़ी पर इतना कि उसे ‘सर्वत्र विराजमान आदि सत्ता’ माना जा सकता है। पर वह इस भार से दब तो गया ही है – भले रफ़ीक की तरह मरता नहीं। पर उस पर पड़े भार से उपन्यास भी पर्याप्त बोझिल होता है। उसका नाम भी महाराष्ट्र के पठारी परिवेश से बना दो महाप्राण ध्वनियों (झ,फ) से बना है, जिसे मैदानी परिवेश वाले हिन्दीभाषी को बोलने में भी बोझिल होगा – वह तो झुल्फ़ी क्या, ज़ुल्फ़ी भी शायद ही बोले – जुल्फ़ी बोलेंगे…। ख़ैर,

इसी प्रकार अभिरामजी ठीकठाक हिंदी बोलते भी हैं और अनुवाद भी उम्मीद से अच्छा हुआ है। उर्दूमयता इसका श्रिंगार बनी है। मराठी परिवेश व समाज को मराठी लहजे की हिंदी से अच्छा निखारा है – ‘एकच किताब’, ‘उठने कोच नहीं हुता’, ‘किदर जाता’…आदि। लेकिन महाराष्ट्र से दूर वाले और ख़ासकर हिंदी प्रांतों के पाठकों के लिए ये नये व अबूझ होंगे। बस, ‘हम ही हमारे दुश्मन हैं’ (१३८) जैसे प्रयोग से बचना इसलिए चाहिए कि यह अंग्रेजी-मराठी की प्रकृति है – यू-योर्स, आई-माई तथा तुम्हीं-तुमच्या, मी-माझ्या…लेकिन हिंदी में सब अपने होते हैं…मैं अपने घर, तुम अपने, वह भी अपने ही घर जाता है। तो जिस भाषा में कृति लिखनी है या अनुवाद करना है – याने जो भी लक्ष्य भाषा है, उसकी प्रवृत्तियों को बनाये रखना श्रेयस्कर, क्योंकि भाषा में निहित हैं – संस्कृति व प्रवृत्ति की विरासतें, उनकी वैज्ञानिकताएं एवं निजताएँ। उल्लेखों में ‘इंशाअल्लाह’ की भाषा को ‘बाग़वानी’ से गढ़ा बताया गया है, जिसकी बावत कुछ कहने का अधिकारी नहीं हुं मैं – क्योंकि जानता ही नहीं – सुना ही पहली बार।

इतना ज़रूर है कि शब्दों के प्रयोग सही और मानीखेज़ हैं। बोलचाल के निकट होना ही था – कि हिंदी तो अभिरामजी के लिए प्रथमत: बोलने से सीखी हुई भाषा है। वाक्य-रचना भी सही है। भाव व्यक्त होते हैं – इसलिए भी कि मूल भाव उनके ही हैं। बस, खलते हैं ढेर सारे अंग्रेज़ी के शब्द। हालाँकि आज बोलने की भाषा में अंग्रेज़ी शब्दों की बहुतायत ज़ाहिर है, पर लिखने में -खासकर साहित्यिक कृतियों में- तो इससे बचना बनता है – वरना जो बोलचाल में हो रहा, वह मान्य होता जाएगा। ऐसी उल्टी धाराओं को रोकना भी काम है रचनाकार का। और ऐसे-वैसे बोलचाल के शब्द या जिन शब्दों की हिंदी है ही नहीं, वे सब होते, तो फिर भी कोई बात न सही, बहाना तो होता…। लेकिन यहाँ तो कुछेक ऐसे भी शब्द आ गये हैं, जिनके लिए कभी औसत पाठक को अंग्रेज़ी-हिंदी कोश देखना पड़ेगा और कुछ ऐसे भी, जिनके लिए आसान-से हिंदी शब्द मौजूद हैं। कुछ उदाहरण – ऐप्रिशिएट, डिटेल, फ़्रस्ट्रेशन, पेशेंस, इन्फ़ोर्मल, सपोर्ट, अटेम्प्ट, इम्प्रेशनिस्ट पेंटिंग, कम्युनिकेट, एग़्ज़ज़रेट, जनरलाइजेशन, पोलराइज़ेशन, डिफाल्ट, सॉलिड, आइरनी, सेलेब्रेटीज, प्रॉब्लम, स्टेटमेंट, इमेज, पोज़ीशन, स्टेटस, इंटेलेक्चुअल…आदि ढेरों हैं। बहरहाल,

इन सबके बावजूद ‘इंशा अल्लाह’ में जो बात है, वह त्रिकाल में ज़रूरी है। प्रौढ़ है। हिम्मत से कही गयी है। तो भले ही इसका विधान कुछ उलझा हुआ है, क्रम कुछ विश्रिंखल है, पर जो चिंता है, वह डटकर फ़ट पड़ी है। अस्तु, इसे औपन्यासिक मानदंडों के अनुसार नहीं, वरन इस रचना की प्रकृति के अनुसार समझना व विवेचित करना होगा…और तब इसे ‘घी का लड्डू टेढ़ा भी भला’ कह सकते हैं। फिर कथा और समस्याएँ लोगों की हैं, पर लोग वैसे उभर कर नहीं आते…। फिर ऐसे उपन्यास को आरम्भ-विकास-उत्कर्ष-फलागम…आदि शास्त्रीय-औपन्यासिक निकषों (नॉर्म्स) के अनुसार भी नहीं, बल्कि उसके मक़सदों के आधार पर परखना होता है। और इस लिहाज़ से शरीयत व इस्लाम की जिन जड़ धार्मिक-सांस्कृतिक व्यवस्थाओं को जिस शिद्दत के साथ बेलाग होकर कटघरे में खड़ा किया गया है, उसके तहत यदि इस उपन्यास का मूल्यांकन होगा, तो इसे सौ में से नब्बे अंक तो मिलेंगे ही – इंशाअल्लाह …।