नहीं झेल पा रहे बढ़ते अनियंत्रित पर्यटन, मनुष्य के स्वार्थ और बरसात के खतरे।

धवल देसाई, साहिल कपूर।

धवल देसाई, साहिल कपूर।

पर्यटन के चरम मौसम और बरसात के ख़तरों के एक साथ आने से हिमालय पर दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। इससे न केवल पर्यावरण पर बुरा असर पड़ रहा है, बल्कि भूस्खलन और बाढ़ जैसी आपदाओं का खतरा भी बढ़ रहा है। यह स्थिति हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि अब पर्यटन और बुनियादी ढांचे की योजना जलवायु और पर्यावरण को ध्यान में रखकर बनानी होगी, ताकि पहाड़ों का संतुलन और लोगों की सुरक्षा दोनों बनी रहे।

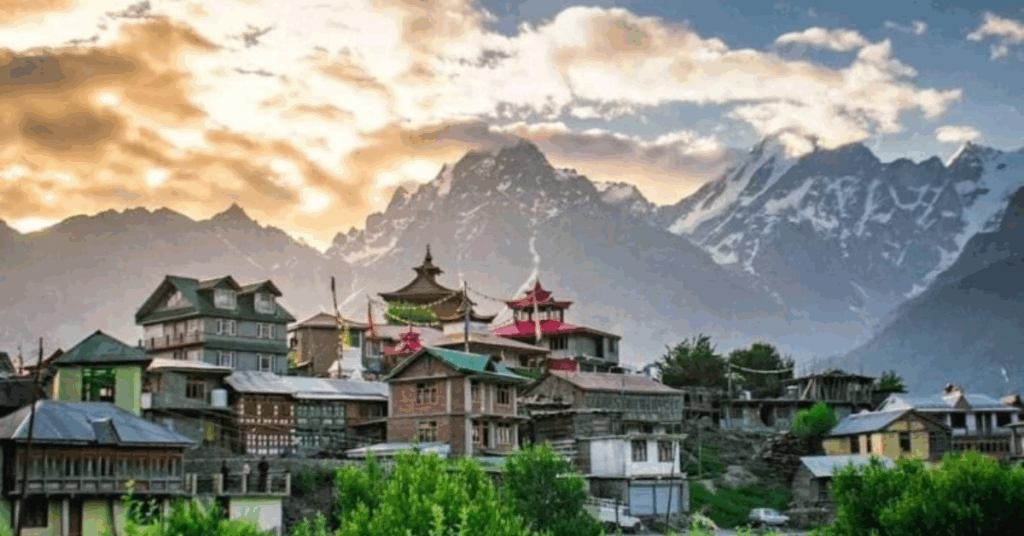

हिमालय की बर्फ़ से लकदक चोटियां और विशाल ग्लेशियर नदियों के प्रवाह के प्रमुख स्रोत हैं। हिमालय की घाटियों ने सिंधु-गंगा के मैदानी इलाक़ों और तिब्बत के पठारी क्षेत्रों में सभ्यताओं के फलने-फूलने में मदद की है। वर्तमान में ये हिमालयी क्षेत्र छुट्टियां बिताने और धार्मिक पर्यटन का एक प्रमुख केंद्र बनकर उभरे हैं। हिमालय के पहाड़ी इलाक़ों में पर्यटकों की संख्या में लगातार इज़ाफा हो रहा है, वर्ष 2018 में पहाड़ों की ओर रुख़ करने वाले पर्यटकों की संख्या क़रीब 10 करोड़ थी, जो आज बढ़कर लगभग 24 करोड़ हो गई है। इतना ही नहीं पर्यटन पहाड़ी राज्यों की जीडीपी की रीढ़ बन चुका है, यहां तक कि कई पहाड़ी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर की जीडीपी में पर्यटन सेक्टर की हिस्सेदारी 15 प्रतिशत तक है।

पहाड़ों पर बेतहाशा पर्यटन ने कहीं न कहीं एक पारिस्थितिक संकट भी पैदा कर दिया है। पर्यटकों की बढ़ती आवाजाही की वजह से पहाड़ों पर सालाना 50,000 मीट्रिक टन कचरा जमा होता है। पर्यटन के लिहाज़ से प्रसिद्ध और पसंदीदा पहाड़ी इलाक़ों में वन क्षेत्र में लगातार गिरावट दर्ज़ की जा रही है, जिसके चलते इन क्षेत्रों में भूजल का स्तर भी गिरता जा रहा है। इतना ही नहीं, पर्यटन को बढ़ाने और पर्यटकों की सुविधाओं के लिए पहाड़ी क्षेत्रों में इन्फ्रास्ट्रक्चर का बेतरतीब तरीक़े से विकास किया गया है, जिसने देखा जाए तो पहाड़ों के इस कमज़ोर और संवेदनशील पारिस्थितिकी तंत्र को ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लडस् (GLOFs) और भूस्खलन के प्रति बेहद संवेदनशील बना दिया है, यानी इससे वहां ग्लेशियर रिसने से बनी झीलों के फटने और भूस्खलन का गंभीर ख़तरा पैदा हो गया है।

पहाड़ी राज्यों की अर्थव्यवस्था में पर्यटन सबसे अहम है, यही सेक्टर लोगों को रोज़गार देता है और इन राज्यों की आमदनी बढ़ाता है। अगर पहाड़ी इलाक़ों में तकनीक और नए उपायों को अपनाया जाए, तो आपदाओं के समय लोगों और संपत्ति के नुकसान को काफी हद तक कम किया जा सकता है।

जिस प्रकार से आपदाओं का तौर-तरीक़ा बदल रहा है, उससे न केवल यह पता चलता है कि जलवायु संकट और बेतरतीब विकास कितना विनाशकारी है, बल्कि इन आपदाओं का समय भी बहुत कुछ बताता है। पहाड़ों में अक्सर देखा जाता है कि जब मानसून का मौसम होता है, उसी दौरान वहां पर्यटकों की आवाजाही भी बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा बारिश का समय घट रहा है और जब भी बारिश हो रही है तो बहुत ज़्यादा हो रही है। इन सारे हालातों से पहाड़ों के पहले से ही कमज़ोर इकोसिस्टम और बुनियादी ढांचे पर और ज़्यादा दबाव पड़ रहा है, जिससे आपदाएं विनाशकारी होती जा रही हैं, यानी इनसे व्यापक स्तर पर जान माल का नुक़सान हो रहा है।

हिमालय क्षेत्र में आने वाली आपदाओं में तेज़ी

हिमालयी क्षेत्र में प्राकृतिक आपदाओं के बीच अंतराल कम हो गया है यानी वहां बादल फटना, मूसलाधार बारिश होना, भूकंप और हिमस्खलन जैसी आपदाओं में तेज़ी आई है। इन घटनाओं ने पड़ाही क्षेत्रों के सामाजिक और आर्थिक तानेबाने को भी भारी नुक़सान पहुंचाया है। यानी आपदाएं देखा जाए तो हिमालयी क्षेत्र के लिए आम हो गई हैं। ख़ास तौर पर जब पहाड़ों में पर्यटन सीज़न चरम पर होता है, उसी दौरान वहां मानसून भी सक्रिय हो जाता है, यानी जब वहां बड़ी तादाद में लोग पहुंचते है, उसी वक़्त पहाड़ों में आपदाओं का ख़तरा भी काफ़ी बढ़ जाता है। ज़ाहिर है कि पहाड़ी क्षेत्र में सड़कें और होटल जैसे जो भी इन्फ्रास्ट्रक्चर बने हुए हैं, वो औसत मौसम और कम भीड़ भाड़ के हिसाब से निर्मित हैं। लेकिन पर्यटन सीजन के दौरान वहां इतनी भीड़ आ जाती है कि पैर रखने की भी जगह नहीं होती है और उस दौरान बुनियादी ढांचा सुविधाओं पर बहुत अधिक दबाव पड़ता है। यह वो समय होता है, जब चरम मौसमी घटनाएं भी सामने आती हैं और भारी बारिश पूरे पहाड़ी क्षेत्र को बेहद ख़तरनाक व असुरक्षित बना देती हैं।

वर्ष 2013 में उत्तराखंड में चार धाम यात्रा के दौरान केदारनाथ में बादल फटने के बाद मची तबाही में 6,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई थी। इस भयानक आपदा के बाद से वहां अक्सर जब पर्यटन सीजन अपने चरम पर होता है, लगभग उसी दौरान वहां ऐसी प्राकृतिक आपदाएं देखने को मिलती हैं।

पहले पहाड़ी इलाक़ों में एक नियत समय में इतनी बड़ी संख्या में पर्यटन नहीं पहुंचते थे, बल्कि थोड़ी-थोड़ी संख्या में लगातार पहुंचते रहते थे। लेकिन पहाड़ी राज्यों में पहाड़ों को काटकर बनाई गई चौड़ी सड़कों के बेहतर नेटवर्क, हेलीकॉप्टर सेवाओं और ऑनलाइन बुकिंग ने पहाड़ी क्षेत्रों में पर्यटकों की पहुंच आसान बनाई है, जिसके चलते कुछ ही महीनों के भीतर लाखों-लाख पर्यटक पहाड़ों में पहुंच जाते हैं। ज़ाहिर है कि नाज़ुक मौसमी हालातों के दौरान इतनी बड़ी संख्या में पर्यटकों की मौज़ूदगी वहां ख़तरों को बढ़ावा देती है और इससे नुक़सान भी व्यापक होता है।

ज़ाहिर है कि पहाड़ी राज्यों की अर्थव्यवस्था की रीढ़ पर्यटन उद्योग ही है और इसी सेक्टर से वहां रोज़गार पैदा होता है और आर्थिक कमाई होती है। हस्तशिल्प और परिवहन के अलावा होटल, होमस्टे व रिसोर्ट स्थानीय लोगों की कमाई का मुख्य साधन हैं और इन्हीं सब से उनकी रोजीरोटी चलती है। नतीज़तन पहाड़ों की पारिस्थितिकी को बरक़रार रखने की सोच पीछे छूट जाती है और किसी भी तरह से अधिक से अधिक कमाई करना प्राथमिकता हो जाती है। साल 2023 में सरकार ने चार धाम यात्रा के लिए प्रतिदिन 47,500 तीर्थयात्रियों की सीमा निर्धारित की थी, लेकिन स्थानीय स्तर पर तमाम विरोध-प्रदर्शनों के बाद सरकार ने यह निर्णय वापस ले लिया था। पहाड़ों में पर्यटन से जुड़े इन्फ्रास्ट्रक्चर पर लगातार भारी-भरकम निवेश किया जा रहा है, लेकिन जलवायु अनुकूल विकास और आपदा का सामना करने से जुड़ी नीतियों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है और जो नीतियां हैं भी उनका ज़मीनी स्तर पर कार्यान्वयन ठीक से नहीं हो रहा है। इन्हीं नीतियों में से एक है फॉरेस्ट राइट एक्ट, इसे भी ज़मीनी स्तर पर कड़ाई से लागू नहीं किया गया है। ज़ाहिर है कि यह अधिनियम स्थानीय जनजातियों को जंगलों की ज़मीन का आजीविका और व्यवसाय के लिए उपयोग करने का अधिकार देता है।

इसके चलते तीर्थयात्रा के रास्तों पर और मंदिर वाले कस्बों व ऊंचाई वाली जगहों पर तीर्थ यात्रियों व पर्यटकों के रहने और उनकी सुरक्षा के लिए मनमाने तरीक़े से इन्फ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया गया है। यह सब आपदाओं के लिहाज़ से पहाड़ी इलाक़ों की संवेदनशीलता और जोख़िमों को बढ़ाने का काम करता है।

पहाड़ी राज्यों के शहर लगातार पर्यटकों की बढ़ती संख्या की समस्या से तो जूझ ही रहे हैं, इसके अलावा शिमला, गंगटोक और दार्जिलिंग जैसे कई शहर तेज़ी से हो रहे शहरीकरण की समस्या का भी सामना कर रहे हैं। पहाड़ी इलाकों में ढलानों पर होटलों और पर्यटकों के ठहरने व उनकी अन्य सुविधाओं के लिए बुनियादी ढांचों का निर्माण, ज़्यादा लोगों और वाहनों की आवाजाही के लिए सड़कों का चौड़ीकरण और इसके लिए पहाड़ियों को काटना, टनल बनाना, जलविद्युत जलाशयों का निर्माण जैसी गतिविधियां कहीं न कहीं आपदा के ख़तरों को बढ़ाने का काम करती हैं। सभी को पता है कि पहाड़ी क्षेत्र में ऐसी परियोजनाएं बेहद ख़तरनाक हैं, बावज़ूद इसके पारिस्थितिक लिहाज़ से संवेदनशील पहाड़ी इलाक़ों में बगैर किसी जांच-पड़ताल के अंधाधुंध तरीक़े से ऐसी परियोजनाओं का निर्माण लगातार बढ़ता जा रहा है। उदाहरण के तौर पर सरकारी विभाग और एजेंसियां अक्सर परियोजना-पूर्व पर्यावरणीय प्रभाव आकलनों (EIAs), यानी किसी प्रस्तावित परियोजना के पर्यावरण पर पड़ने वाले सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों का मूल्यांकन जैसे अहम कार्य को महत्वपूर्ण नहीं समझती हैं। इसके अलावा, किसी परियोजनाओं के निर्माण के लिए पर्यावरणीय मंजूरी हासिल करने के लिए, ख़ास तौर पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का आकलन करने के लिए, ठोस वैज्ञानिक विश्लेषण को भी नजरअंदाज कर देती हैं। (जारी)

(धवल देसाई ओआरएफ में सीनियर फेलो और वाइस प्रेसिडेंट तथा साहिल कपूर अर्बन स्टडीज़ प्रोग्राम में इंटर्न हैं। आलेख आब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन से साभार)