सत्यदेव त्रिपाठी ।

सत्यदेव त्रिपाठी ।

हिन्दी फिल्मों के महानायक अमिताभ बच्चन ने अपनी शानदार अभिनय-यात्रा के पाँच दशक पूरे कर लिये हैं। इस दौरान अपने नाम में निहित ‘अमित (बहुत अधिक) आभा वाले’ की संकल्पना को उन्होंने ऐसी सार्थकता अता की है कि आज वे आम जन में ‘सदी के महानायक’, ‘शहंशाह’, ‘बिग बी’ और ‘सुपरस्टार’ जैसी महनीय संज्ञाओं से नवाजे जाते हैं।

आज के मि. बिग बी ने वर्ष 1969 में आयी नयी लहर की बेहद सशक्त फिल्म ‘भुवन सोम’ में नैरेटर के रूप में अपनी आवाज़ से फिल्मी कैरियर का आगाज़ किया। फिर क्लासिक बन गयी तथा ढेरों पुरस्कार जीतने वाली सत्यजित रे की फिल्म ‘शतरंज के खिलाड़ी’ से होते हुए ऑस्कर पुरस्कार पाने वाले फ्रांसीसी वृत्त चित्र ‘मार्च ऑफ पेंग्विन’ तक पहुँची आवाज की यह गरिमा, जिसका अब तक का आख़िरी पड़ाव 2013 में बनी फिल्म ‘विशिंग ट्री’ है।

1969 में ही बनी ‘सात हिन्दुस्तानी’ में शायर अनवर अली की भूमिका से अभिनय की दुनिया में पदार्पण करने से लेकर अद्यतन आयी ‘गुलाबो-सिताबो’ तक की तबील यात्रा के दौरान चार बार उत्कृष्ट अभिनय के लिए फिल्म फेयर का नेशनल सम्मान, 15 बार फिल्म फेयर, 2015 में ‘पद्मविभूषण’ और 2007 में फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ‘’लेज़न द ऑनर’ से सादर सम्मानित हो चुके हैं।

अभिनय की बहुआयामिता

उनका अभिनय इन पुरस्कारों-सम्मानों का मोहताज़ नहीं। वह आंका व जाना जा सकता है- अभिनय की बहु-बहु आयामिता से, किरदारों के अनंत वैविध्य से और उन्हें निभाने में छूती असीम ऊँचाइयों एवं अतल गहराइयों से। उसे सोचा-समझा भी जा सकता है सिर्फ़ उससे गुज़रकर, उसके साथ एकाकार होकर ही… फिर भी उस अभिनय-सम्भार को कोई पूरा का पूरा पकड़ व पा सकेगा, इसमें अपार सन्देह ही रहेगा।

सदी के इस महानायक की कला-गरिमा निर्विवाद व सरनाम है, लेकिन यहाँ हम शुरुआत करेंगे इसके समानांतर चलती इस अभिनय की उस अंतर्धारा से, जो जीवन व सामाजिकता से होकर बहती है। जो आधारित है एक कलाकार के सामाजिक सोच व सांस्कृतिक चेतना पर, कला की सफलता नहीं- उसकी उपयोगिता और उसकी जीवन-सापेक्ष्य उपादेयता पर।

अमिताभ बच्चन अपने ब्लॉग के मुखपृष्ठ (होम पेज) पर यह कविता रखा करते हैं–

मैं आमंत्रित करता हूँ उनको/ जो मुझको बेटा कहते/ पोता या परउद्धृतपोता कहते/ चाचा और चाचियों को भी/ ताऊ और ताइयों को भी/ जो कुछ मैंने किया उसे वे जांचे-परखे/ शब्दों में रख दिया सामने/ क्या मैंने अपने बुज़ुर्गवारों के वारिस नुत्फे को/ शर्मिंदा या बर्बाद किया है?/ जिन्हें मृत्यु ने दृष्टि पारदर्शी दे रक्खी/ वे ही जाँच-परख कर सकते/ अधिकारी मैं नहीं/ कि अपने पर निर्णय दूँ/ लेकिन मैं संतुष्ट नहीं हूँ।

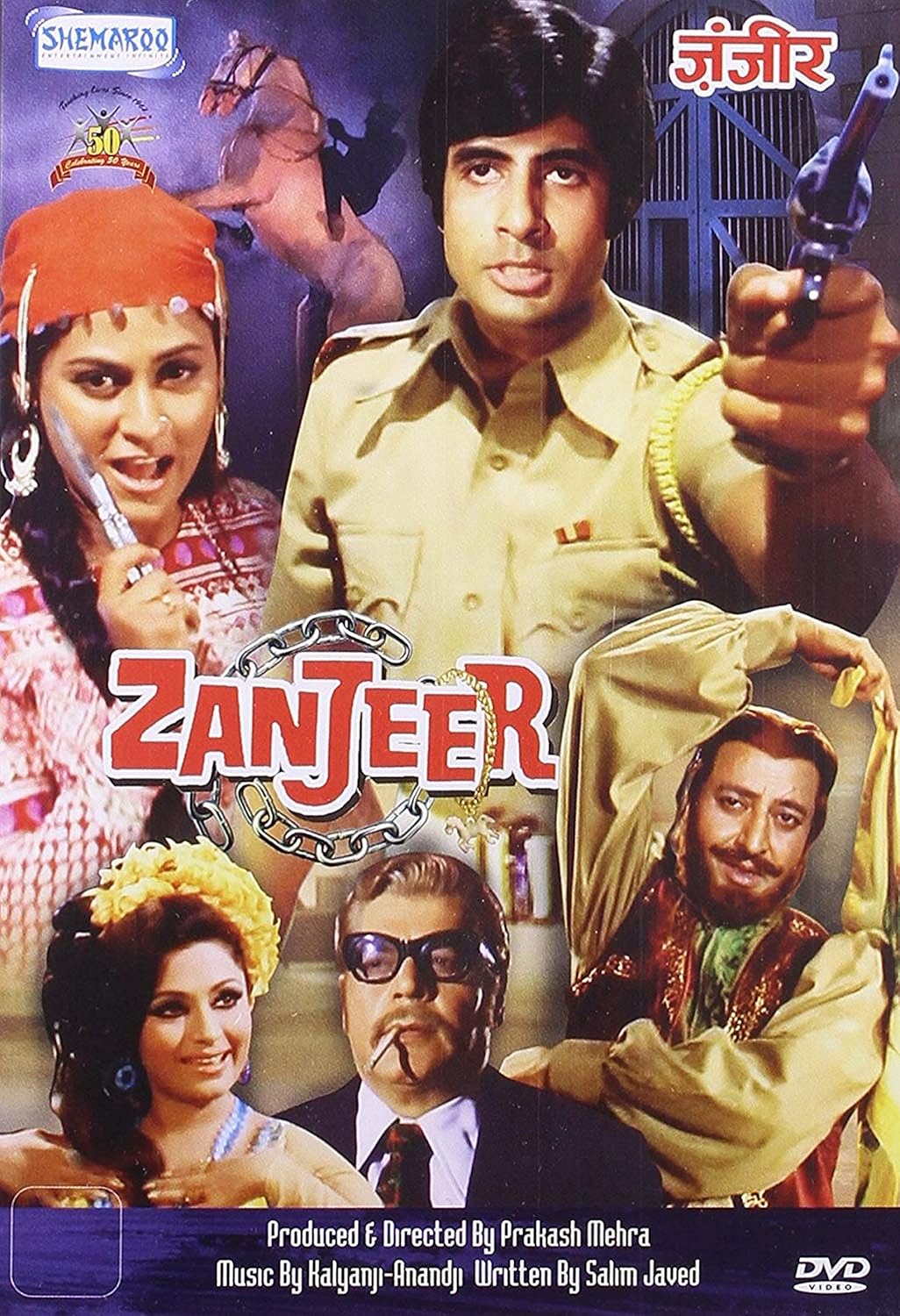

विलियम बटलर ईट्स की लिखी उक्त कविता का हिन्दी अनुवाद अमितजी के पिता स्व. हरिवंश राय बच्चन ने किया है और सम्भवत: यह कविता उन्होंने अपनी आत्मकथा के दूसरे भाग ‘नीड़ का निर्माण फिर…’ में अपने सृजन व आत्मकथा के सन्दर्भ में उद्धृत की है, जिस पर इस कविता की बात पूरी तरह से लागू होती है। ऐसे में अमिताभजी का इसे उद्धृत करना, चाहे जिस भाव व सन्दर्भ का सिला हो, लेकिन उनकी कला पर यह बात क़तई लागू नहीं होती… क्योंकि फिल्म-कला में अभिनेता-अभिनेत्री की कला तो उनकी अभिव्यक्ति भी नहीं, तो आत्माभिव्यक्ति कैसे हो सकती है? फिर आत्मकथा का तो सवाल ही कहाँ? वह तो किसी के लिखे-बताये को कर भर देता है। ऐसे में इसी से उसके सरोकार का पता चलता है कि वह किस फिल्म का चुनाव करता है। नसीरुद्दीन शाह, अमोल पालेकर, स्मिता पाटिल, शबाना आज़मी, फारुख़ शेख, मनोज वाजपेयी… आदि के चुनाव में इसे देखा जा सकता है। इसके बरक्स अमिताभजी की उन फिल्मों को देखें, जो उन्होंने ‘ज़ंजीर’ से हिट होने के बाद चुनीं और जिनने उन्हें सुपरस्टार बनाया। उनमें याराना, शहंशाह, सुहाग, दो दूनी चार, अमर अकबर ऐंथोनी, तूफान, मि. नटवरलाल, अकेला, हम, लाल बादशाह, शराबी, अदालत, लावारिस, महान, गंगा जमुना सरस्वती, आज का अर्जुन, मर्द, कालिया (सूची प्रलम्ब है) आदि तमाम (कचरा) फिल्मों के ढेर लगे हैं। इसमें कहाँ है कोई आत्माभिव्यक्ति या अभिव्यक्ति का सुख? यह पूरी तरह आम जनता (मास) के लिए हैं– उन्हें बेवक़ूफ बनाकर कमाने और सिर्फ कमाने के लिए हैं। न इनमें कोई कला है, न सरोकार। और रुचियों का परिष्कार, जो कला की मूल वृत्ति है, बन गया है संस्कृति की विकृति का सबब। तो मूल्यांकन भी वही जनता करेगी, जो पैसे खर्च करके इसे देखती है। न कि उक्त कविता में उद्धृत वे स्वर्गीय ‘बुज़ुर्गवार, जिन्हें मृत्यु ने दृष्टि पारदर्शी दे रखी है’।

लेकिन इस मूल्यांकन का एक कारण उन बुज़ुर्गवारों –ख़ासकर पिता कवि बच्चनजी- के साथ जुड़ा अवश्य है। क्योंकि ऐसी फिल्में अधिकांश कलाकरों ने की हैं, लेकिन सलमान, शाहरुख़, गोविन्दा, धर्मेन्द्र, राजेश खन्ना… आदि तमामों से हम यह सवाल नहीं कर सकते। क्योंकि वे किसी अंतरराष्ट्रीय ख्याति (मधुशाला विश्व की तमाम भाषाओं में अनूदित हुई है) के कवि के संस्कार व समझ (सेंसिबिलिटी) से नहीं बने हैं। उन बाबूजी का गुणगान करते थकते नहीं सुपर स्टार। लन्दन में डॉक़्टरेट की उपाधि देने के बाद ‘डॉ बच्चन’ कहके संबोधित करने पर इनका प्रतिकार था– ‘डॉ बच्चन एक ही हुए हैं, वो मैं नहीं हो सकता’।

पैसे के लिए कैसी भी ऊलजलूल फिल्म

ऐसा कोई शख़्स सिर्फ पैसे के लिए कैसी भी ऊलजलूल फिल्म कैसे कर सकता है, इसका थोड़ा जायज़ा लें। ‘ज़ंजीर’ से पहले के संघर्ष को देखें, उस दौरान अपने रूप (लकडबग्घा) व आवाज (फटे बाँस-सी) को लेकर हुई नाचीज़ फब्तियों और उससे उपजी कुण्ठाओं को देखें, तो ‘जंजीर’ की सफलता के बाद प्रतिक्रिया स्वरूप लोगों को ‘दिखा देने’ की मानवीय वृत्ति को समझा जा सकता है। फिर सबसे बड़ी बात कि उम्र के उस पड़ाव पर जीवन की ज़रूरतों को दर्ज़ कर लें, तो ज़ंजीर, दीवार, शोले… तक के दो-चार सालों ऐसी फिल्में चुनने को समझा या माफ़ भी किया जा सकता है– गोकि यह सही न होकर सहानुभूतिमय ही होगा। ऐसी दो-चार फिल्में करने के बाद तो दमित ईहाएं तृप्त और ज़रूरतें पूरी हो चुकती हैं। फिर पैसों के लिए ऐसी फिल्में क्यों की गयीं? क्या पैसे आने के साथ वे सारे संस्कार धुल गये, सारी समझदारी खत्म हो गयी? और लोभ-लालच बढ़ गये– ‘बढ़त-बढ़त सम्पति-सलिल, मन सरोज बढ़ि जात’। आख़िर एक आदमी को अच्छी तरह जीने के लिए कितने पैसे चाहिए– ‘हाउ मच लैण्ड डज़ अ मैन रिक्वायर’?

इस धारा की सारी फिल्मों को आजादी मिलने के बाद के मोहभंग और भ्रष्ट सत्ताओं के खिलाफ एक विद्रोही युवक द्वारा बदले की लड़ाई के रूप में देखा गया। व्यवस्था तथा नियम-कानून पर चलकर कुछ न हो पाने की लाचारी और खोये विश्वास में पिसते युवा वर्ग का मनोवैज्ञानिक दोहन हुआ। अकेले दम इस व्यवस्था से लड़ने और अत्याचारी को खत्म करने के विकल्प का मिथ गढ़ उठा। भले निर्माताओं की ऐसी नीयत न रही हो, आम दर्शक को यह दिखा भी न हो, पर आलोचकों ने समय के साथ यह सब देखा। लेकिन इतना तो आम दर्शक ने भी समझा कि जुल्म करने वालों को अकेले पकड़ना, उनका दोष सिद्ध करना और उनकी सज़ा मुकर्रर करने वाला अकेला शहंशाह, जिसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती पुलिस या हथियार लिये सामने खड़े दर्जनाधिक गुण्डे… ऐसा लाल बादशाह ‘वन मैन आर्मी’। इसके लिए मिस्टर अमिताभ का लम्बा-चौड़ा जिस्म पर्याप्त मुफ़ीद सिद्ध हुआ। इसी से फिल्म की भाषा व भाव के मुताबिक इन्हें ‘ऐंग्री यंग मैन’ की ख़िताब मिली और बारहा मि. विजय कहा गया। लेकिन सचाई किस क़दर त्रासद है कि ‘कुली’ की शूटिंग के दौरान एक घाव लग जाने से जीवन-मरण के संकट से गुज़रना पड़ा, किंतु जिन्दगी के समक्ष फिल्मी स्टण्ट्स के मिथ्या होने की हक़ीकत तब भी समझ में न आयी! न उन्हें, न उनके मुरीदों को। बच्चों के सपनों के सुपरमैन की तरह वे सारे भ्रष्टाचारों-अत्याचारों से अकेले दम निपटते-जीतते ही रहे। इस चलन का चरम (क्लाइमेक्स) ‘इनकलाब’ में देखा जा सकता है, जहाँ अपने सुपरस्टार संसद में जाकर सारे निर्वाचित सदस्यों को मशीनगन से उड़ा देते हैं, जो हल कितना हवाई, असम्भव और एक सार्थक कला की प्रक्रिया व परिणाम दोनों में भयंकर अतिवादी है। पर अमिताभ से क्या कुछ करा लें, कितना कमा लें, के जज़्बे से बनी ऐसी अनर्गलता भी तालियों की गड़गड़ाहट पाती रही, लोग फूले न समाते रहे!

काश, ‘ज़ंजीर’ फिल्म न मिलती अमिताभ को

काश, ‘ज़ंजीर’ में विजय की भूमिका करने से राजकुमार ने इनकार न किया होता और वह फिल्म न मिलती अमिताभ को, तो ‘सात हिन्दुस्तानी’ के कवि अनवर से शुरू हुई अमित-यात्रा ‘सौदागर’ के मतलबी पुरुष से होती हुई ‘आनन्द’ के बाबूमोशाय और ‘नमक हराम’ के शोषक मिल मालिक के बेटे से अधिक इंसानियत का दोस्त, ‘चुपके-चुपके’ के शालीन प्रेमी व अंग्रेजी प्रोफेसर, ‘अभिमान’ के संजीदा प्रेमी-गायक-पति और ‘मिली’ के बिगड़ैल तथा ‘आलाप’ के कलाकार मन वाले अमीरज़ादे में छिपे ज़हीन इंसान की यात्रा ही मि. अमिताभ की कर्म-यात्रा का राजमार्ग होता। तब कथा कुछ और होती, मज़ा कुछ और होता। वरना यह सब उस यात्रा की भूली-भाली पगडण्डी होकर रह गया। शायद इनमें से अधिकांश फिल्में ‘ज़ंजीर’ की कमाई के बल मिली-बनी और 1975 में ही रिलीज़ हुई ‘दीवार’ व ‘शोले’ के पहले की करार थीं, वरना उस गड्डलिका-प्रवाह में ये सब भी बह-बिला गयी होतीं, जिसमें प्राय: इन सभी फिल्मों के प्रतिभावान निर्देशक आदरणीय हृषिकेश मुखर्जी भी डूब गये और ‘मिली’, ‘नमक हराम’ व ‘आलाप’ जैसी फिल्मों में जिन पूँजीपतियों-अमीरों के अम्पायरों में वे एक इंसान व कलाकर उपजा गये थे, उंसका लाखों-करोड़ों के दामों अपहरण कर ले गये प्रकाश मेहरा, मनमोहन देसाई व चन्द्रा बारोट… आदि जैसे लोग और उसे बना दिया डॉन, बेशर्म, बेनाम, अजूबा, जादूगर, नास्तिक, गिरफ्तार, कुली, शहंशाह, लाल बादशाह, नमक हलाल …आदि जाने क्या-क्या!

उनकी व्यावसायिक ख्याति का अन्दाज़ा इस एक आकलन से लगायें कि ‘शोले’ की कमाई साठ मिलियन डॉलर है, जिसके लिए इन सभी नामों को तो मुँहमाँगे दामों लूटा-लुटाया ही, ‘लावारिस’ तक बनाकर बेच डाला। इतने प्रतिभावान का यह हश्र कला की दृष्टि से कलाहंता के रूप में तो चिंतनीय है ही, निर्देशक-निर्माताओं व स्वयं अमिताभ के करोड़ों में फायदे के बरक्स समाज का अरबों में नुक्सान तथा पूरी सिने-संस्कृति को अवांच्छित दिशा की तरफ ले जाने के लिए सर्वाधिक जिम्मेदार व कुख्यात सिद्ध हुआ है।

इस ऐंग्री यंग मैन का भ्रष्ट व्यवस्था और शासन से अकेलेदम निपटना जिस तरह उस दौर के मोहभंग से जुड गया, उसी तरह अमिताभ की शुरुआत का कालखण्ड और भूमण्डलीकरण, बाज़ारवाद एवं उदारवाद के उभार लगभग आगे-पीछे ही हैं। अत: दोनों को समानांतर रूप से देखा जाये, तो महानायक के व्यावसायिक सरोकारों की नीयत और नियति समझ में आयेगी। यह इत्तफाक़ नहीं है कि सुपस्टार के किये का आकलन कलात्मक से कहीं ज्यादा व्यावसायिकता की जानिब से भी हुआ। फ्रांक्वा त्रूफा ने फिल्म के इस शहंशाह को ‘वन मैन इण्डस्ट्री’ कहा, जिससे उसे ‘फिल्म ऑफ द मिलेनियम’ से नवाज़ा गया। और देखने वाली बात है कि उसमें संजीव कुमार व धर्मेन्द्र जैसे स्थापित स्टार्स के होने के बावजूद आज किस तरह ‘शोले’ अमिताभ बच्चन के नाम से जानी जाती है। शायद काल देवता को भी पता था कि जो काम वह आज तक दिलीपकुमार से राजेश खन्ना तक के सुपर कलाकारों से न करा सका, महानायक से करा लेगा। तभी तो जिसके प्रिय बाबूजी ने लिखा –

हूँ न सोना. हूँ न चाँदी, हूँ न मूँगा, हूँ न माणिक, हूँ न मोती, हूँ न हीरा

किंतु मैं आह्वान करने जा रहा हूँ देवता का एक मिट्टी के डले से…

उसी का यह कला का आगार छोरा गंगा किनारे वाला उसी सोना-चाँदी-माणिक-मोती-हीरों के लिए एक दिन टीवी पर तेल-मसाला बेचता हुआ ‘बुड्ढा फेरी वाला’ बन जायेगा, किसी को अन्दाज़ा न था। किसी महानायक का यूँ हॉकर बन जाना उदारीकरण का चश्मा तो है ही, सुपरस्टार का करिश्मा भी कम नहीं है। कहना मुश्क़िल है, पर दिलचस्प है यह खेल, कि उदारीकरण के प्रपात में महानायक को ब्रैण्ड बनाकर फायदा पूँजीपति उठा रहा है या ब्रैण्ड बनकर वही उस आम आदमी को लूट रहा है, जिसने उसे महानायक माना… क्योंकि ‘आज की दुनिया में यही रिश्ता-नाता है, कौन किसको कितना खाता है’।

इस पूरे दौर का महानायकत्त्व

इस स्टण्ट फिल्मी काल के दौरान कला-कमाई के साथ ‘मुहब्बतें’ व ‘सूर्यवंशम’ जैसी कथ्यपरक फिल्में कुछ और भी आयीं। यश चोपडा जैसों ने ‘मिली’ व ‘आलाप’ के गायक व प्रेमी को मिलाकर ‘कभी-कभी’ व ‘सिलसिला’ जैसी रोमैण्टिक फिल्मों में कला व कमाई का मणि-कांचन संयोग पेश करने की सफल कोशिशें की। ज़्ंजीर–दीवार से लेकर मर्द व लाल बादशाह वाली सारी फिल्मों के रोमैण्टिक इलाके में भी ‘ऐंग्री यंग मैन’ जैसा पौरुषेय प्रेम अमिताभ के अभिनेता का ख़ास योगदान तो है, लेकिन ‘मुझे जीने दो’ के सुनील दत्त जैसे कुछ और भी अभिनेताओं को भूला नहीं जा सकता। इसी तरह ऐंथोनी की भूमिका से लेकर ‘दो दूनी चार’ ‘लावारिस’ आदि फिल्मों में हास्य के मनोरंजक प्रसंग भी बने, जिसे लेकर भी मुरीद आलोचकों ने स्थापनायें दीं कि सुपरस्टार के साथ कॉमेडी का रिश्ता अमिताभ ने शुरू किया, लेकिन दिलीपकुमार की ‘लीडर’, ‘राम श्याम’ आदि को याद करते हुए इसे भी अतिवादी कथन ही कहा जायेगा।

इस प्रकार इस पूरे दौर का महानायकत्त्व महज फायदे और फेम का है, न कुछ फ़नकारी के लिए है, न गमे दौरा के लिए। लेकिन यदि यही दौर अंतिम होता, तो नष्टप्राय होने को अभिशप्त इस दौर का यह आकलन क्यों किया जाता? (जारी)