सत्यदेव त्रिपाठी।

सत्यदेव त्रिपाठी।

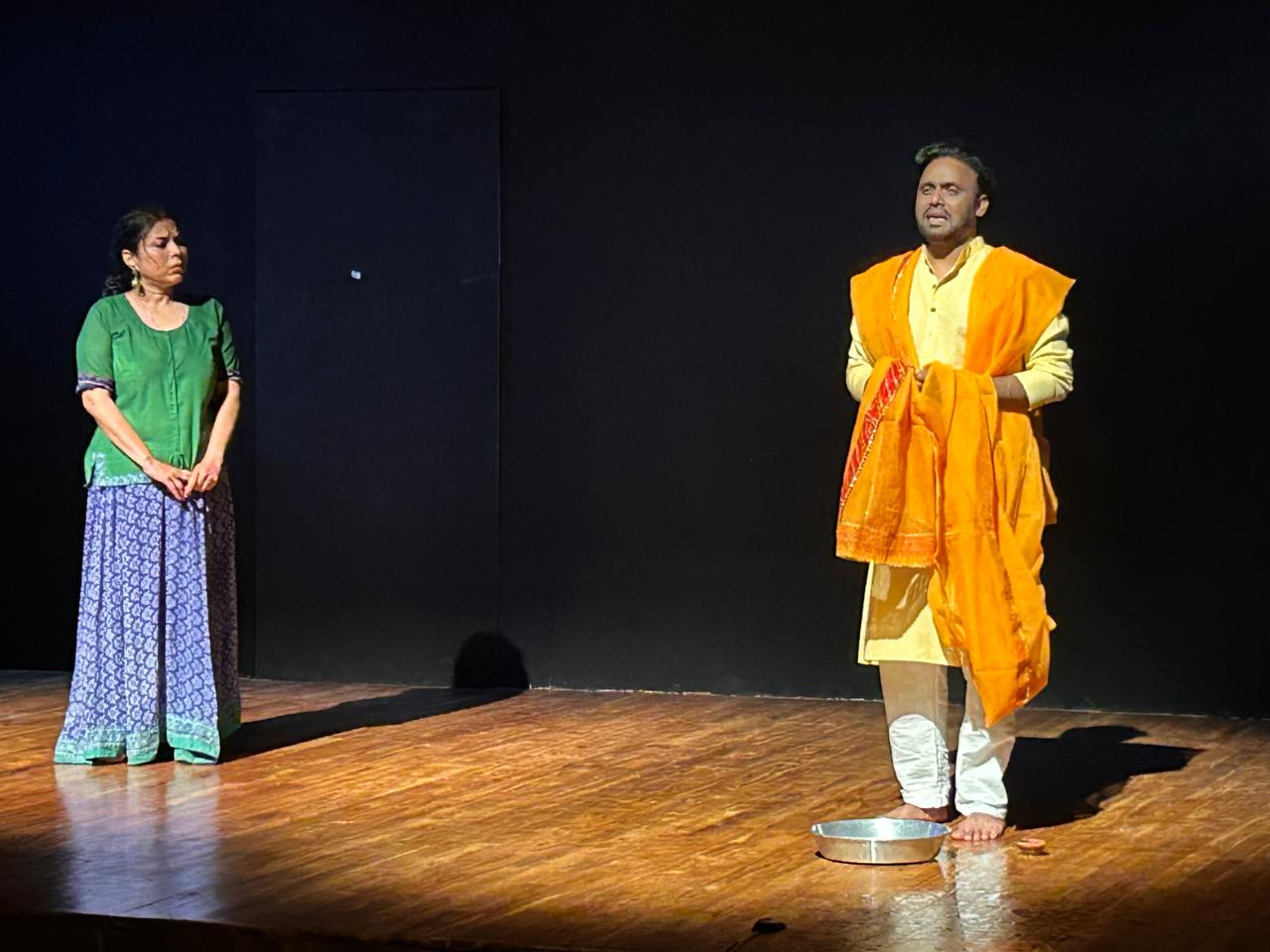

लखनऊ की दो विख्यात सांस्कृतिक उपक्रम – ‘अनुष्ठान रंग़ सामूह’ एवं ‘पारस बेला न्यास’ के संयुक्त आयोजन में मुम्बई के चारबंगला इलाक़े में स्थित ‘बेदा कुनबा’ सभागार में ५ व ६ जून, २०२४ को दो दिवसीय नाट्य-आयोजन सम्पन्न हुआ, जिसमें दोनो दिन एक-एक नाटक ‘लावारिस नहीं, मां है मेरी’ और ‘जोगिया राग’ के दो-दो शोज़ हुए। ये दोनो ही इसी नाम से लिखी और नारी जीवन पर केंद्रित कहानियाँ हैं। पहली में घरेलू साँसतों के बीच अनाथ-असहाय हो गयी एक वृद्ध नारी है, तो दूसरे में शादी को लेकर पारम्परिक विधानों की जड़ता को पकती जवानी की उम्र तक झेलती स्त्री है। लेकिन दोनो के अंत…या कह लें कि दोनो के साथ लेखकीय सलूक (ट्रीटमेंट) अलग हैं, जिसे हम प्रस्तुति की चर्चा के दौरान अलग-अलग देखेंगे…।

इनकी प्रस्तुति की शैली है – ‘कहानी का रंगमंच’, जिसमें बिना नाट्य-रूपांतर किये और बिना किसी ख़ास नाट्य-सहाय (आहार्य…आदि) को उपयोग में लाये भी कहानी को ‘जस का तस’ (धरि दीनी चदरिया) पेश कर देने का सहज-सरल विधान रहा है…, जो अब समय व कर्ताओं के साथ बदल-विकस भी रहा है। लगभग चार दशकों पहले अपने आविर्भाव काल में रानावि (राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय उर्फ़ एनएसडी) से निकले और टीवी-फ़िल्मों में व्यस्त रंगकर्मियों ने ख़ास तौर पर तथा कुछ न कर पा रहे अन्यों ने भी इसे सर-माथे ले लिया था और उस दौरान ‘कहानी का रंगमंच’ का बवंडर-सा आ गया था। लेकिन इधर इसका ज़ोर काफ़ी कम हुआ है। रानावि के पाठ्यक्रम में इसे एक ख़ास कालावाधि में पढ़ाया भी गया…। बहरहाल, इस शैली के प्रवर्तक और आज हिंदी रंग़ जगत में एक छाप (ब्रैण्ड) बन चुके नाट्य-कला के उद्भट विद्वान श्री देवेंद्रराज अंकुर ही जब यहाँ विवेच्य इन दोनो नाटकों के निर्देशक हैं, तो फिर प्रस्तुति के क्या कहने – सैंया भये कोतवाल हमैं अब डर काहे का?? फिर वे कोतवाली करें, न करें…!! इतनी-सी भूमिका के बाद आइए दोनो को अलग-अलग तफ़तीश से देखें…

पहले दिन मंचित हुई कहानी के लेखक हैं – वरिष्ठ आई.ए.एस. अधिकारी अनिल कुमार पाठक, जिनका इसी नाम ‘लावारिस नहीं, मेरी माँ है’ से पूरा कहानी-संग्रह ही है, जिसकी पहली कहानी यही है। लेकिन लिखने के पहले जब संग्रह प्राप्त करके यह कहानी पढ़ी, तो विस्मय हुआ – यह तो सिर्फ़ नाम एवं अंत के अल्पांश के सिवा वह कहानी है ही नहीं, जिसे मंच पर देखा था…!! लेकिन दोनो शाम लेखक से काफ़ी अच्छा मिलना हो चुका था। सो, उनकी सोच-संवेदना व व्यक्तित्व के लेखे किसी गड़बड़ी की सम्भावना तो दूर-दराज तक थी ही नहीं। और पहली कहानी ही अच्छी लगी, लिहाज़ा शेष कहानियाँ पढ़ने लगा…, तो फिर वह कहानी मिल ही गयी – ‘अम्मा’, जिस पर आधारित है नाटक का अधिकांश भाग – याने मुख्य कहानी। लेकिन नाटक में अम्मा को जब एक-एक महीने दोनो भाइयों के यहाँ रखने का प्रस्ताव आता है, तो वह ‘अम्मा बँट गयी’ कहानी से लिया हुआ है। फिर नाटक का एक और जोड़ा हुआ, पर फ़िट बैठ गया अनाथ बच्ची व निपूती नारी का प्रसंग ‘कहाँ हो? दादाजी’ कहानी से लिया गया है। इस तरह मूलतः तीन कहानियों को मिलाकर इसका आलेख तैयार किया गया मिलता है, लेकिन ‘अनुष्ठान’ समूह की प्रमुख कलाकार एवं यहाँ विवेच्य दोनो नाटकों में मुख्य भूमिका निभाने तथा यह नाट्यालेख भी तैयार करने वाली निधि मिश्रा के अनुसार कमोबेस पूरे संग्रह से ही कुछ न कुछ लेकर याने उसके भिन्न-भिन्न अंशों को एक अर्गला में पिरो कर नाट्यालेख बना है। यूँ संग्रह की अधिकांश कहानियाँ व उनके पात्र मां के सजातीय है – मौंसी-बुआ-चचिया से लेकर मयभा (सौतेली मां) तक। इसमें किसी की घटना को लेना मां का ही नारीरूपा विस्तार जैसा है…। फिर पूरा संग्रह पारिवारिक व मानवीय रिश्तों-जज़्बातों के हर रूप-रंग वाला एक ऐसा खूबसूरत गुलदस्ता है, जिसमें विविधरंगी फूलों के साथ उनकी रंगत और उसे बढ़ाने के लिए गुलाब के काँटें भी लगे हैं। इसलिए संग्रह पर दिया नाटक का नाम ‘लावारिस नहीं, मेरी माँ है’ बेहद सार्थक एवं तकनीकी दृष्टि से बिलकुल संगत है – बस, सूचना-पत्रक में या मंच से ही इस तथ्य के उल्लेख भर से बात बन जाती, तो कदाचित यह व्योरा न देना होता…।

नाटक शुरू होता है, जब ‘अम्मा’ कहानी की जानिब से पिता सेवानिवृत्त होके घर आ रहे हैं…और उसी रात खाना खाने के बाद बड़ा बेटा ज़िद पूर्वक अपने छोटे भाई से अलग रहने और पिता को अपने साथ एवं माँ को छोटे भाई के साथ रखने के लिए अड़ जाता है…। याने बँटवारा घर और भाइयों में ही नहीं, माँ-बाप में भी हो गया – पता नही यह कहानी ‘बागवान’ फ़िल्म के बाद लिखी गयी या पहले…!! संवादों से इतर जाकर लेखकीय बयान के ज़रिए यह भी बताया गया कि पिता को साथ रखने में उनकी पेंशन हथियाने का इरादा मुख्य है। क्या मामले इतने सीधे हैं कि बड़े बेटे के साथ बाप के रहने से पूरी पेंशन वह ले लेगा? उसमें से मां के लिए कुछ नहीं मिलेगा? ख़ैर,

घर-परिवार के इस दो-फाल से बेहद गमगीन व टूट गये पिता जल्दी ही चल बसते हैं, तब ‘कुछ दिनों माँ की सेवा’ के नाम पर जिद करके बड़ा भाई उन्हें अपने साथ रख लेता है – पुनः पेंशन हथियाने का सबब!! अब बड़े भाई के साथ मां के रहते हुए अगला मोड़ तब आता है, जब पिता की बरसी अच्छी तरह कराने की माँ की इच्छा को बड़ा बेटा पहले तो ‘पुरानी बात’ कह कर ख़ारिज करता है। फिर मां का प्रबल आग्रह देख कर १०-२० लोगों को खिलाके निपटाना चाहता है, जिसे भी मां ठुकरा देती हैं। यह सब देखकर कर छोटा बेटा बरसी करा देता है – मां की इच्छानुसार। लेकिन यही घटना निर्णायक बनती है। बरसी न कराने से बड़े पर ऐसा बिफरती हैं मां कि उसके साथ न रहने का अंतिम फ़ैसला कर लेती हैं, जिस पर वह ताना मार देता है कि छोटे के साथ रहने के लिए मां यह सब कर रही है। इस आरोप से आहत-झल्लायी अम्मा छोटे के हरचंद आग्रह को भी ठुकरा कर बरामदे में अकेले रहने व खुद बनाने-खाने लगती हैं…। यही है कहानी का चरमोत्कर्ष…और फिर अंत – कि एक दिन उनकी मृत्यु के साथ ‘अम्मा’ कहानी पूरी होती है।

लेकिन नाटक में मां के मरने के पहले लावारिस वाली कहानी के प्रसंग जुड़ते हैं कि घर से बाहर जाकर मां को फुटपाथ पर रहने के दौरान मरते दिखाया जाता है। और तब आता है – लेखक अनिल पाठक की अपनी सशक्त उद्भावना में कहानी का मुख्य मक़सद कि फुटपाथ पर रहती अम्मा को देख लेते हैं एक अफ़सर…और उस वृद्धा के दयनीय जीवन से इतने द्रवित होते हैं कि उनसे अपने घर चलके रहने का आग्रह करते हैं। लेकिन ले जा पाने के पहले वे प्राण छोड़ देती हैं। पुलिस शव को लावारिस घोषित करके जब सरकारी अंजाम देना ही चाहती है कि साहब वहाँ पहुँचते हैं और पश्चात्ताप भरे-रुँधे गले से, पर पूरी शिद्दत के साथ कहते हैं – ‘लावारिस नहीं, मेरी माँ है’। यह भाव इतना मानवीय और यह कार्य इतना समाजोपयोगी तथा साहित्य के लिए यह आयाम इतना सरोकारयुक्त बन पड़ा है कि नाट्य-दर्शक हों या किताब के पाठक, सभी मृत मां के साथ जी उठते हैं – आह्लादित हो उठते हैं…।

असल में कहानीकार पाठकजी की यही बात आज हर नये-पुराने पाठकों एवं रंगकर्मियों को बेहद मुतासिर कर रही है…। ध्यातव्य है कि ऐसी बातों को एक समय में खूब सरनाम हुए यथार्थ के समक्ष आदर्श कहकर साहित्य में अपदस्थ कर दिया गया। और परिणाम यह हुआ कि साहित्य में ऐसा पसरा यथार्थ-अति यथार्थ…कि ऐसे लेखकीय संदेश व विचार साहित्य से ग़ायब हो गये। प्रेरणाएँ उपेक्षित होकर लुप्त हो गयीं। और आज जब फिर आयी है, तो ‘भारतीय प्रशासनिक सेवा’ नामक ऐसे वर्ग में यह मानवीय संवेदना उद्घाटित की गयी है, जो सरकार-प्रदत्त -अधिकारों सुविधाओं ले चलते ‘पद्मपत्रमिवाम्भसा’ (जल में रहकर जल से अछूते कमल की तरह) याने वृहत्तर जन-समाज से असंपृक्त रहने का आदी हो भी गया है – ऐसा मान भी लिया गया है। लेकिन उसी वर्ग में अनिल पाठक जैसे अपवाद हर जगह होते हैं! सो, पाठकजी एक अनाथ-लाचार के प्रति इतने सदय होते हैं कि आज के समय व समाज -खासकर निगमित (कॉरपोरेट) वर्ग- के लिए प्रेरणा व प्रयोजन के रूप में ऐसा लिखकर तो बताते ही हैं, स्वयं उसी वर्ग के होते हुए भी निजी जीवन में ऐसा कर के भी एक आदर्श का अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। और अब ‘अनुष्ठान’ समूह एवं इसके प्रमुख कर्त्ता -विजय पंडित एवं मृदुला पंडित- ने इसे दृश्य बनाकर जन समाज के रू-ब-रू खड़ा कर दिया है। ये लोग साहित्य व रंगजगत के साथ समूचे अवाम की अनंत बधाई के हक़दार हैं…।

अब इसकी प्रस्तुति पर आयें, तो कहना होगा कि अनिल पाठकजी की इतनी सोद्देश्य कहानियों में से उनके मूल प्रयोजन के मुताबिक छाँट-छाँट कर इतनी मेहनत व सूझबूझ से निधि मिश्र द्वारा तैयार किये गये आलेख को मंच पर देखकर मेरे मन में पहला सवाल यह आया कि जब ‘कहानी का रंगमंच’ एकल या दो-पात्रीय कलाकारों की साधना है, तो इसमें इतने कलाकर क्यों लिये गये? और जब आलेख में आए पात्रों जितने कलाकर सुलभ हैं ही, तो फिर हर कलाकर को एक-एक पात्रत्व देकर सुविहित नाटक क्यों नहीं बना दिया गया? ‘कहानी का रंगमंच’ सिद्ध करने के लिए हर कलाकर में एकाधिक किरदारों की आवाजाही का बेज़रूरत घालमेल किया ही क्यों गया, जो प्रस्तुति के लिए शग़ल एवं दर्शकों के लिए उलझन का सबब बना है? और ‘कहानी का रंगमंच’ उस तरह सिद्ध भी नहीं हो पाया, क्योंकि कलाकारों की पात्रानुसार पहचान तो हो ही गयी…रोहित व शेखर बड़े-छोटे भाई के रूप में, निधि मिश्र मां के रूप में, सुभाष अहिरवार बाबूजी, रागिनी कश्यप कल्लो एवं उस साहब (अफ़सर) के रूप में शौर्य शंकर…याने सिर्फ़ एक विशिष्ट प्रवेश में नुमायाँ हुई और छाप छोड़ गयीं ‘मां की आत्मा’ बनी प्राची पाठक के सिवा आवा-जाही करने वाले सभी प्रमुख होकर उभरे ही…। यह देखकर समझ में आया कि जब कलाकर एक-दो होते हैं, तो उनका एक दूसरे में बदलता पात्रत्व रासायनिक प्रक्रिया की तरह दर्शक की पकड़ में स्वत: आता रहता है, पर यहाँ इतनों का ऐसा करना विभ्रम (कनफ़्यूजन) पैदा करता है।

फिर यहाँ पात्रानुसार छबि ग्रहण करते अलग-अलग कलाकारों के साथ ही पार्श्व से नयन पण्ड्या द्वारा रंगदीपन नियोजित हुआ है, प्रियम ने उसे संचालित किया है। इसी प्रकार निधि मिश्र ने रंगसंगीत तैयार किया है, अखिलेश कुमार ने उसे अंजाम दिया है। इन सबका अच्छा लाभ प्रस्तुति को मिला है…। लेकिन यह देखते हुए ‘कहानी का रंगमंच’ में सब कुछ कलाकारों द्वारा मंच से करने की मूल प्रतिज्ञा के बरक्स लगभग सारा विधान कमोबेस नियमित नाट्य का है, जिसे देखकर ऐसी प्रतीति भी होती रही और कहीं आस भी बंधती-सी लगी कि ‘कहानी के रंगमंच’ का नियमित नाट्य के रूप में ‘पुनः मूषको भव’ जैसा बदलाव तो नहीं होने जा रहा – याने ‘लौट के बुद्धू घर तो नहीं आ रहे!! या नियमित नाट्य का ‘कहानी का रंगमच’ में समावेश तो नहीं हो रहा – ‘नैया ‘में’ नदिया डूबी जाय’!!

मैंने प्रस्तोता समूह के विजय पंडितजी से पूछा कि पात्रत्व के दोहराकम्मा (डबल हैडिंग) एवं जीवंत से पूर्व की गयी तकनीकी सहायों के उपयोग…आदि को लेकर कभी निर्देशक से चर्चा न हुई? तो उत्तर में एक नये कौशल का राज खुला कि प्रस्तोता समूह एवं नाट्य दल से निर्देशक की कभी ठीक से आमने-सामने भेंट ही न हुई। निर्देशन…आदि का सारा कार्य दिल्ली-लखनऊ-मुम्बई के बीच ‘ऑन लाइन’ हुआ…। याने सिर्फ़ देह-आधारित (मैन्यूअल) एवं जीवंत (लाइव) प्रयोगों की खासियत की प्रतिज्ञा वाले ‘कहानी का रंगमंच’ ने ऐसी उछाल मारी है कि अपनी निर्माण-प्रक्रिया में सीधा डिजिटल हो गया है – याने कथनी-करनी के भेद में आम आदमी पार्टी को भी पीछे छोड़ दिया है। कितनी क्रांतिकारी प्रगति कर गया है यह थिएटर!! क्या-क्या उपलब्धियाँ दे रहा…कि भोजपुरी की पंक्ति ‘कवनउँ पाप से ज़े पुरखा, नरके रहलें सरगे चलि गइलें’ के वजन पर कहूँ, तो भरत मुनि से लेकर इब्राहीम अलकाजी तक के महान रंगकर्मी यदि किसी कारण वश स्वर्ग में अटके रह गये होंगे, तो यह उछाल देखकर सीधे मोक्ष पा ही लेंगे…। सो, बड़ों की बड़ी बातें, बड़े कारनामे हैं – ‘समरथ के नहिं दोष गुसाईं’ (चाहे कूदि परे भरसाईं) तो सिद्ध ही है।

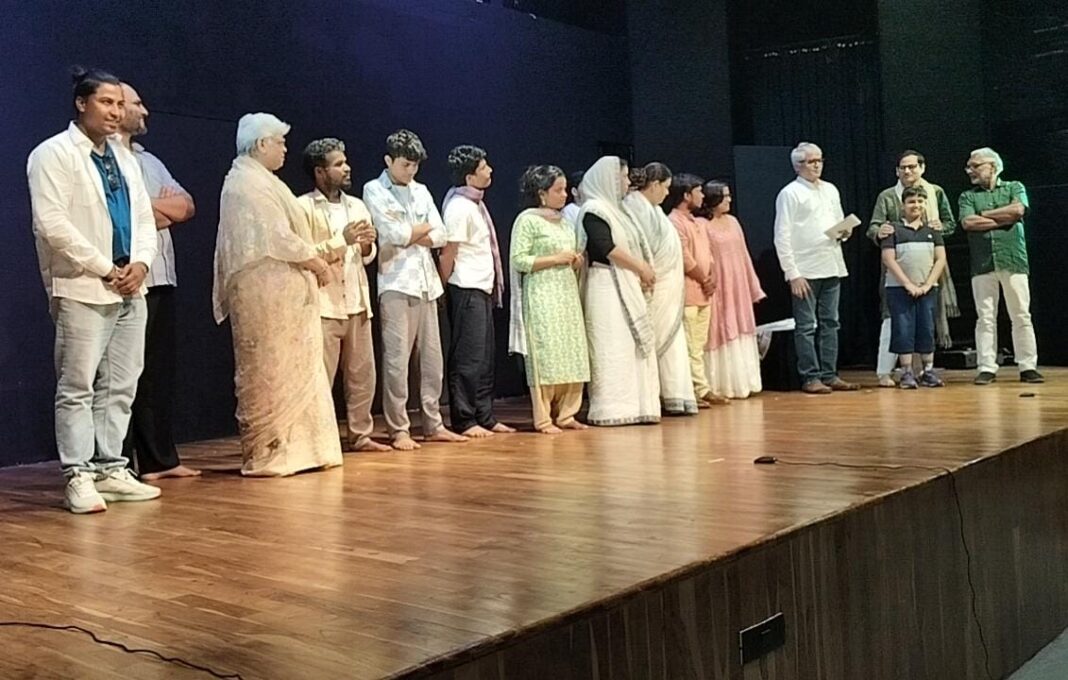

हाँ, इन सब के बीच काम की बात यह कि कलाकारों से चाहे भले ‘द्रविड़ प्राणायाम’ के रूप में दोहरी मेहनत करायी गयी है…लेकिन सभी ने की है खूब जम के और मन से…। इसके परिणाम बहुत अच्छे आये हैं। इसकी प्रमुख कर्णधार रहीं – निधि मिश्र, जिनके सुबुद्ध आलेख और मुख्य भूमिका निभाने के बहुआयामी कौशल में नाटक के जान-परान बसे हैं। ऊपर उल्लिखित घटनाओं (पिता की सेवामुक्ति से बड़ी बेटे-बहू के खलनायकत्व के साथ कल्लो के अनाथ-निपूती होने से मां की फुटपाथ पर मृत्यु तक) का बाहुल्य उन्हीं की देन है, जो दर्शक के ध्यान बंटने का मौक़ा ही नहीं देता और लेखन की बुनियाद व निर्देशन के बुर्ज के बीच सर्वेसर्वा-सा उपस्थित होकर प्रस्तुति की सफलता-रोचकता में बड़ी भूमिका निभाता है…। मंच पर कलाकरों की आपसी संगतियाँ लाजवाब रहीं हैं…। दोनो भाइयों के झगड़े में एक बार धरी-धरा हो गयी, तो मंच पर हुई पटकी-पटका ऐसी सधी है कि क्या कहने…!! इन सबका बहुत अच्छा परिणाम मंचन को मिला है…, तो करते-करते दर्शक को भी मिलेगा…। बहुत ऊर्जा लगी, बड़ी मेहनत हुई, पर इसी के चलते दोनो शो खूब अच्छे हुए…और इस प्रबोधनकारी प्रस्तुति के अधिकाधिक शोज़ होने चाहिए। नाटक की समाप्ति पर मंच पर नाट्यदल के साथ मौजूद लेखक अनिल पाठकजी ने अपने भावो-विचारों के साथ नाटय-लेखन-प्रदर्शन…आदि को लेकर बड़ी काम की बातें कीं, जिनका फ़ायदा प्रस्तुति को मिलेगा…।

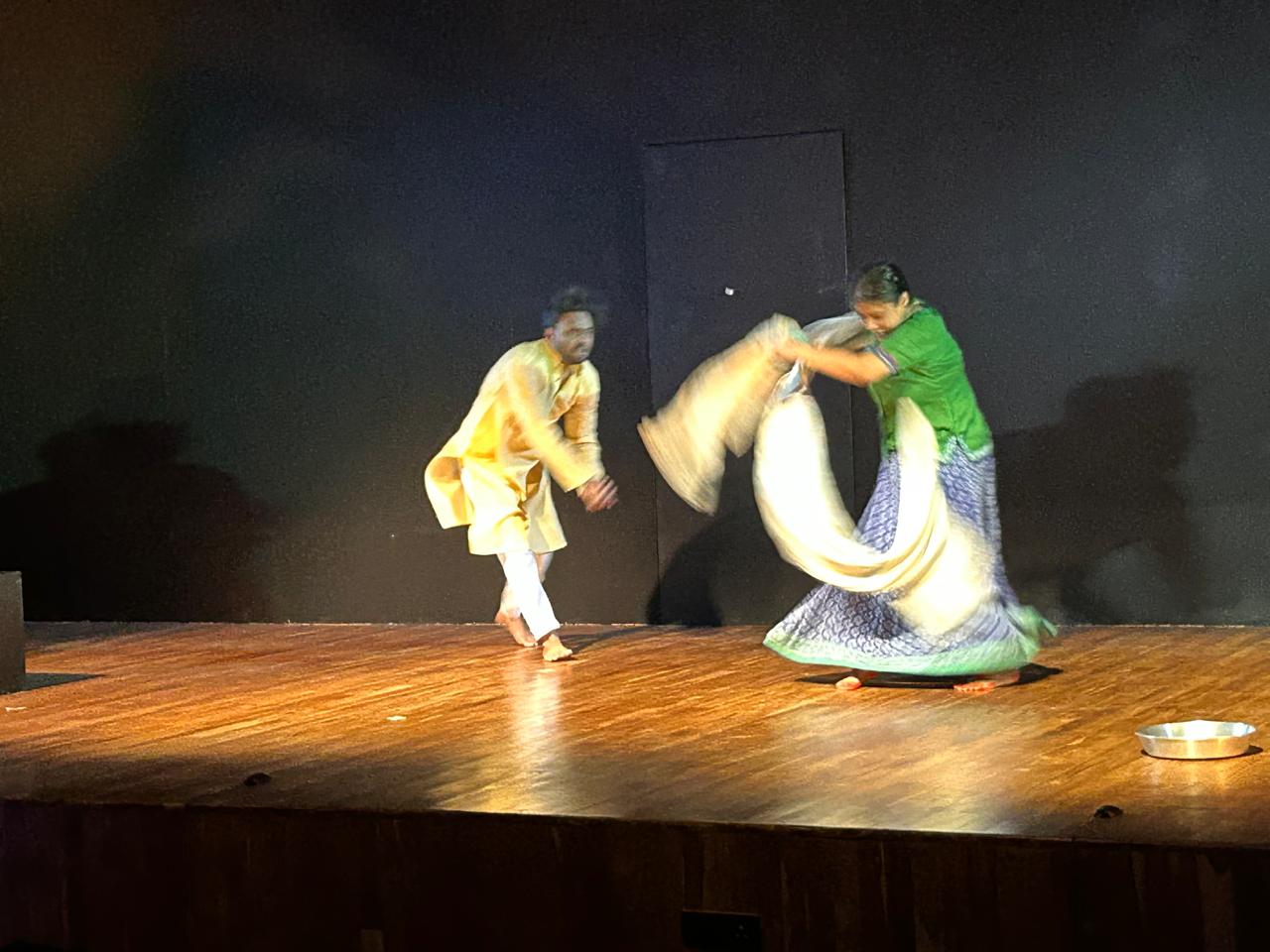

दूसरी कहानी ‘जोगिया राग’ में ‘कहानी का रंगमंच’ लगभग खरा उतरा है – सही परवान चढ़ा है। बस, नियोजित संगीत व प्रकाश-व्यवस्था और जस की तस न सुनायी जाकर सम्पादन एवं घटना-क्रम को थोड़ा मंचानुकुल पुनर्नियोजित किया गया है – प्रच्छन नाट्य–रूपांतर जैसा। आरम्भ ही देख लें…कहानी शुरू होती है – गाँव के रात्रिकालीन परिवेश में जलती लालटेन…आदि से, जिसे बेहद नाटकीय बनाते हुए मंच पर नींद में पड़ी क़ुनमुनाती युवती को जगाके पूछा जाता है – आज फिर तुम नींद में चल रही हो…? इसे जोड़ा गया है उस युवती के जीवन-दंश के सार से, जिसके गवने की रात को ही पति छोड़ कर सन्यास लेने चला गया है…और इसे नींद में चलने की सोती-जागृति दे गया है। यह कहानी में सामाजिक जीवन के दंश का मनोवैज्ञानिक प्रतिफलन है, जो कहानीमयता को नाट्यमयता में बदल जाने का सुफल दे जाता है…। ऐसे बदलाव कहानी के सोने में नाट्य के सुहागे बन जाते हैं…और सर्वथा स्वागत-योग्य हैं।

इस कहानी के लेखक हैं – सुपरिचित कथाकार, नाट्य व मीडियाकर्मी विजय पंडित। यह लगभग डेढ़ दशक पहले ‘कथादेश’ में छपी थी और तब से लगातार बहुत पढ़ी-सराही जा रही है। इसकी स्त्री ‘लावारिस नही, मेरी माँ…’ जैसी न वृद्ध है, न अनाथ। बल्कि यह बटेश्वर चौबे की कन्या सावित्री है, जिसकी शादी रामलोलख तिवारी के संस्कृत पढ़े-लिखे बेटे बालमकुंद से होती है – पूरे विधि-विधान और रज-ग़ज़ के साथ। लेकिन गवना करके ससुराल आने की रात को ही पंडित बालमकुंद की ज़ुबानी सावित्री को पता लगता है कि उनका मन तो योग-सन्यास में रमता है – शादी तो पिता की इच्छा से मजबूरी में कर ली थी। और वे उसी रात निकल लेते हैं…गोया सुहाग रात को यह बताने के लिए ही सन्यास स्थगित था!! ऐसे तर्क-तुक विहीन जोड़ कुछ और भी हैं कहानी में…! फिर सावित्री १५ साल सहती-इंतज़ार करती रहती है, क्योंकि कहानी की गवाही में ब्राह्मण-घर में दूसरी शादी वर्जित है!! इस प्रकार शादी-प्रथा के पारम्परिक विधानों की जड़ता को किशोरावस्था से पकती जवानी की उम्र तक झेलती हुई एक अदद स्त्री है सावित्री! और वह बिना किसी बाह्य सहाय या संवेदन के अपनी राह खुद बनाती है…।

बूढ़े ससुर के साथ पति-विहीन एकाकी जीवन के १५ सालों बाद एक दिन खबर लगती है कि पास ही कहीं योगियों का डेरा पड़ा है और ससुर से कह के वह अपने योगी को खोजने निकल जाती है। तमाम योगियों को ध्यान से देखते-देखते अपने योगी को पहचान जाती है। वह भी मौन उसके साथ चला आता है। दाढ़ी-बाल निकाल के और स्नान-परिधान के बाद वह योगी से पति बालमकुंद (का पुनरावतार) हो जाता है। फिर आता है वह संवाद-दृश्य, जिसके दो वाक्यों में पूरा मर्म खुलता है – कहानी का और उसके ज़रिए जीवन का भी!! योगी बताता है कि वह उसका वाला वह योगी नहीं है, जिसे खोजने सावित्री गयी थी…। और इस नहले पर दहला मारती हुई सावित्री कहती है – ‘मुझे पता है’!! और यही क्षण है, जब समाज के किसी भी नियम-क़ानून एवं लोक-परलोक के किसी भी तप-योग से बड़ा हो जाता है जीवन…!! साथ ही मनुष्य की प्राकृतिक ज़रूरत एवं सहज गृहस्थ जीवन के समक्ष इहलोक-परलोक की तमाम मान्यताओं को तोड़ कर खड़ी एवं उन सबसे बड़ी हो जाती है कहानी!! अब जाके समझ पाता है सुबुद्ध दर्शक-पाठक कि कई-कई योगियों को देखते हुए सावित्री ने इसमें क्या देख लिया …? तो दोनो अपने-अपने में त्रस्त थे। एक में जीवन अधूरा था – साथी के बिना, दूसरे में जीवन-विहीन सन्यास में खालीपन से भरे सूखे जीवन का दंश था। दोनो ने एक दूसरे में अपने अभावों की पूर्त्ति पढ़ ली…। और दोनो को एक दूसरे की ‘खोज में चिर प्राप्ति का वर’ मिल गया…। महादेवीजी की इस पंक्ति में आया ‘चिर’ शब्द कथा के रूपक का व्यंजक है। सहज जीवन की माँग को सार्वकालिक व सार्वदेशिक बना देता है। सावित्री व बालमकुंद व्यक्ति से जीवन की सहज वृत्ति बन जाते हैं और कहानी व प्रस्तुति इस जीवन-सत्य का वाहक बन जाती है।

अब मैं यहाँ दो बातें कहना चाहूँगा…पहली यह कि इस युगांतकारी संवाद के पहले यदि लेखक कुछ शब्दों-प्रतीकों में संकेत कर देता कि यह बोला गया है – पति-पत्नी के रात्रि-मिलन के ठीक पहले, तो एक भीषण संगति बनती-बैठती कि वह बाल मुकुंद सुहाग-रात वाले मिलन के पहले पति से योगी बन गया था और यह योगी उसी के पहले योगी से पति बाल मुकुंद बन जाता है। और यह विचार मुझे नाटक देख कर कौंधा है, क्योंकि यह दृश्य-विधा है। इसमें ‘साक़ी शराब दे-दे’, दिखता है और कहानी में कहा जाता है – कह दे शराब है। ख़ैर,

दूसरी बात कहानी के लिए बड़ा सवाल है कि जब घर छोड़ते हुए सुहाग रात की उम्र थी, तो १५ साल बाद पूरा गाँव पहचान क्यों नहीं रहा? ऐसा करके कहानी पूरे समाज की आँख में धूल झोंक देती है और अपनी भी आँख मूँद लेती है…। फिर तो ‘मूँदे आँखि कतहुँ कोउ नाहीं’, वरना जिस समाज में दूसरी शादी वर्जित है, जिसके लिए यह उपमार्ग (बाइपास) निकाला गया है, उस समाज से एक अज्ञात क़ुलशील को सबकी -और सबसे अधिक कहानी की- आँख बंद करके बर्दाश्त कराने से बेहतर होता कि लड़की के दूसरे विवाह की क्रांति की जाती, जो आज हो ही गयी है। तो, नायक के इस अभिज्ञान (पहचान) की बावत मैंने लेखक विजय पंडित से वैसे ही पूछा, जैसे ‘कहानी का रंगमंच’ को लेकर पहली कहानी में पूछा था। उत्तर मिला – हमारे इलाक़े में यही घटना हुई थी, जिसे वैसे के वैसे लिख दिया। अब इस मासूमियत पर भी फ़िदा हो जाने के सिवा क्या बचता है? और बक़ौल शहरयार ‘ख़्वाब का दर बंद है’!!

दूसरा उपाय यह था कि बाल-विवाह कराया जाता और थोड़े दिनों बाद उसे योगी बना दिया जाता, तो इस योगी का बालमुकुंद बनना निरापद हो जाता…! लेकिन तब उसके विद्वान होने की बात ससुराल में सिद्ध न होती, जिससे मेरी समझ में कोई ख़ास फ़र्क़ न पड़ता…। और वैसे भी बाल मुकुंद बने मुक्ति दास उस दृश्य में श्लोक का बड़े ग़ज़ब का बँटाढार करते हैं, जो रानावि के प्रशिक्षित से कदापि अपेक्षित नहीं होता!! पर यही क्यों, अभी कुछ दिनों पहले इनसे वरिष्ठ रानावि वाले को तुलसी के सवैये का ऐसा ही बँटाढार करते देखा है…। इन लोगों की हिम्मत को दाद देनी पड़ेगी कि आलेख को याद करने, जो रंगकर्म की बेसिक बात है, का ऐसा कच्चापन लिये मंच पर आ जाते हैं। यह मंच पर जाकर भूलना नहीं है, बिना याद किये मंच पर आ जाना है! तो मान लें कि अब मंच पर आने के पहले वैसी तैयारी के नाट्य-मूल्य न रहे रानावि वालों में भी। लेकिन यही हाल पूरे देश में हर क्षेत्र में है, तो रानावि कोई देश से अलग है? सो, जैसे देवता, वैसा अक्षत!!

लेकिन उक्त एक अपवाद (इसीलिए ज्यादा खलता है) के सिवा बाक़ी सभी रूपों में पति और योगी बने मुक्तिदास ने और वंचिता व पत्नी बनी निधि मिश्र ने जो कमाल किया है, वह रानावि के सिवा शायद ही सम्भव होता – लेकिन और यह लेकिन बड़ा मानीखेज है, कि यह कमाल रानावि में भी सबके पास नहीं होता…। वहाँ से मिला कौशल सबके पास होता है, लेकिन उसे कमाल में परिणत कर लेना विरलों के वश का ही होता है। और जिनके वश का होता है, उनसे भी हमेशा परवान नहीं चढ़ता – कभी चढ़ जाता है, जो ‘जोगिया राग’ में चढ़ा है। लेकिन काफ़ी प्रदर्शनों के बाद यह हुआ है, जो पुनः सहज प्रक्रिया है – जीवन की, अभिनय की। वरना दूसरा या तीसरा शो देखा था, तो दयनीय लगा था। इसीलिए तब नहीं लिखा, क्योंकि राम वृक्ष बेनीपुरी का कहा मैं मानता हूँ – वह कलम टूट जाये, जो निंदा के लिए उठती है। लिहाजा लेखक-मित्र विजयजी से कह दिया था – कभी और लिखूँगा, जब अच्छा हुआ शो देखूँगा…। क्योंकि मन में कहीं उम्मीद थी कि कुछ अटका है, जो फूटेगा-बहेगा…इस बार वह फूटा-बहा…। वो लोक में कहावत है न – राग-रसोइयाँ-पागड़ी बनत-बनत बनि जाय’। सो, अब यह बन गया है तो क्या कहने – शब्द कम पड़ जायेंगे…कि दोनो कलाकरों में कूट-कूट कर भरे हुए क्या भाव हैं, क्या भंगिमाएँ हैं! क्या श्लथता है, क्या मृदु मंथरता है! क्या अलसता है, क्या चपलता है, क्या गति है, क्या लय है, क्या आवेग है, क्या अनुरक्ति है! क्या नीरवता है, क्या रवरवता है! क्या युति है, क्या संगति है…! याने पंक्ति फ़िट बैठती है – ‘मेरे महबूब में क्या नहीं-क्या नहीं’…!!

तात्पर्य यह कि दोनो में अभिनय की पहचान खूब खिलकर उभरती है। वे चरित्र को खोलने में खुलकर खेलते है – याने खेलते हुए उसे खोलते हैं। खेलते-खोलते हुए खूब खिलते हैं…। जैसे जल बढ़ने के साथ कमल बढ़ता जाता है, खिलता जाता है…वैसे ही चरित्र के साथ इनका अभिनय और अभिनय के साथ चरित्र। इस तरह दोनो एक दूसरे को खोलने-खिलाने का माध्यम बनते हैं। और शायद यह भाव व परिणति कहीं निहित है अभिनय-कला में, जिसे सहज ही साकार करते हैं निधि एवं मुक्ति। कई सौ नाटक देखने के बाद इस बार मन में सवाल खड़ा हुआ कि सब कुछ करने वाले अभिनेता का चरित्र में परिणत होकर गौण हो जाना यदि अभिनय-कला का मोक्ष है, तो ‘कहानी का रंगमंच’ इसका सिंहदवार है, क्योंकि एक में अनेक की साधना में यह होना ज्यादा सहज है। वरना विशुद्ध नाटक में एक पात्र करते हुए अभिनेता उसी रूप में स्थापित होता जाता है, जबकिं इसमें बहुमुखी अभिनय के खुलकर सामने आने का मौक़ा मिलता है – वैसा सरंजाम मुहय्या होना इसकी प्रकृति में है। शायद इसीलिए पहले (लावारिस वाले) में एकाधिक का एक दूसरे जैसा होने से बतौर दर्शक मन बिदका और बतौर विवेचक बहुतों के बहुरूप को पकड़ने में सब बिखरता है…। बहरहाल, इन दोनो प्रस्तुतियों ने कुछ अलग दिखाकर कुछ और-और सोचने का मौक़ा दिया, जिसका भी अपना मज़ा है…आमीन!!

(लेखक साहित्य, कला एवं संस्कृति से जुड़े विषयों के विशेषज्ञ हैं)