आपका अखबार ब्यूरो।

भारत सरकार ने रॉयटर्स की उस रिपोर्ट का कड़ा खंडन किया है, जिसमें देश के बेरोजगारी आंकड़ों की सटीकता पर सवाल उठाए गए थे। 22 जुलाई 2025 को प्रकाशित रॉयटर्स के लेख में यह दावा किया गया था कि भारत में आधिकारिक बेरोजगारी आंकड़े भरोसेमंद नहीं हैं और यह राय लगभग 50 अनाम अर्थशास्त्रियों के एक सर्वेक्षण पर आधारित थी। सरकार ने इस रिपोर्ट को तथ्यों के बजाय धारणाओं पर आधारित बताते हुए खारिज किया है।

सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस लेख में किसी भी स्वतंत्र और अनुभवजन्य आंकड़े का उल्लेख नहीं किया गया है। लेख की पद्धति में पारदर्शिता का अभाव है – अर्थशास्त्रियों की पहचान, उनकी विशेषज्ञता और उनकी राय के पीछे प्रयुक्त मानकों की कोई जानकारी साझा नहीं की गई है। इससे रिपोर्ट की विश्वसनीयता कमजोर हो जाती है।

इसके विपरीत, भारत में रोजगार और बेरोजगारी के आंकड़े राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) द्वारा तैयार ‘आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण’ (PLFS) के माध्यम से संकलित किए जाते हैं। यह सर्वेक्षण अंतरराष्ट्रीय मानकों पर आधारित, वैज्ञानिक रूप से संरचित और पूरे देश में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों को कवर करने वाला एक बड़ा और विश्वसनीय अभ्यास है। जनवरी 2025 से इसमें मासिक आंकड़े भी जारी किए जा रहे हैं।

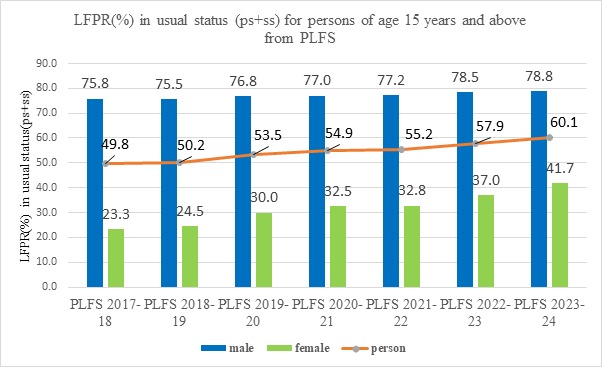

PLFS के अनुसार, 2017-18 से 2023-24 के बीच श्रम बल भागीदारी दर 49.8% से बढ़कर 60.1% हो गई है, जबकि बेरोजगारी दर 6.0% से घटकर 3.2% रह गई है। युवा बेरोजगारी दर भी इसी अवधि में 17.8% से घटकर 10.2% हो गई है, जो वैश्विक औसत से बेहतर है। इसके अलावा, रोजगार की गुणवत्ता और स्थायित्व में भी सुधार दर्ज किया गया है। आकस्मिक मजदूरों की औसत दैनिक मजदूरी में 47% और नियमित वेतनभोगियों की मासिक आय में लगभग 28% की वृद्धि हुई है। सरकार ने यह भी बताया कि 2017-18 से 2023-24 के बीच देश में 16.83 करोड़ रोजगार सृजित हुए हैं और औपचारिक रोजगार में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। ईपीएफओ के आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल 2025 तक कुल 7.73 करोड़ नए सदस्य जुड़े हैं।

सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि रॉयटर्स का लेख न केवल अपुष्ट धारणाओं पर आधारित है, बल्कि यह भारत के श्रम बाजार में आए संरचनात्मक सुधारों को नज़रअंदाज़ करता है।

भारत सरकार के अनुसार, ऐसी रिपोर्टें जनमानस को भ्रमित करने वाली होती हैं और इनके निष्कर्षों की कोई वैज्ञानिक या सांख्यिकीय पुष्टि नहीं होती। इसके विपरीत, PLFS जैसे पद्धतिगत रूप से कठोर सर्वेक्षण ही नीति-निर्माण और मूल्यांकन के लिए उपयुक्त आधार प्रदान करते हैं।