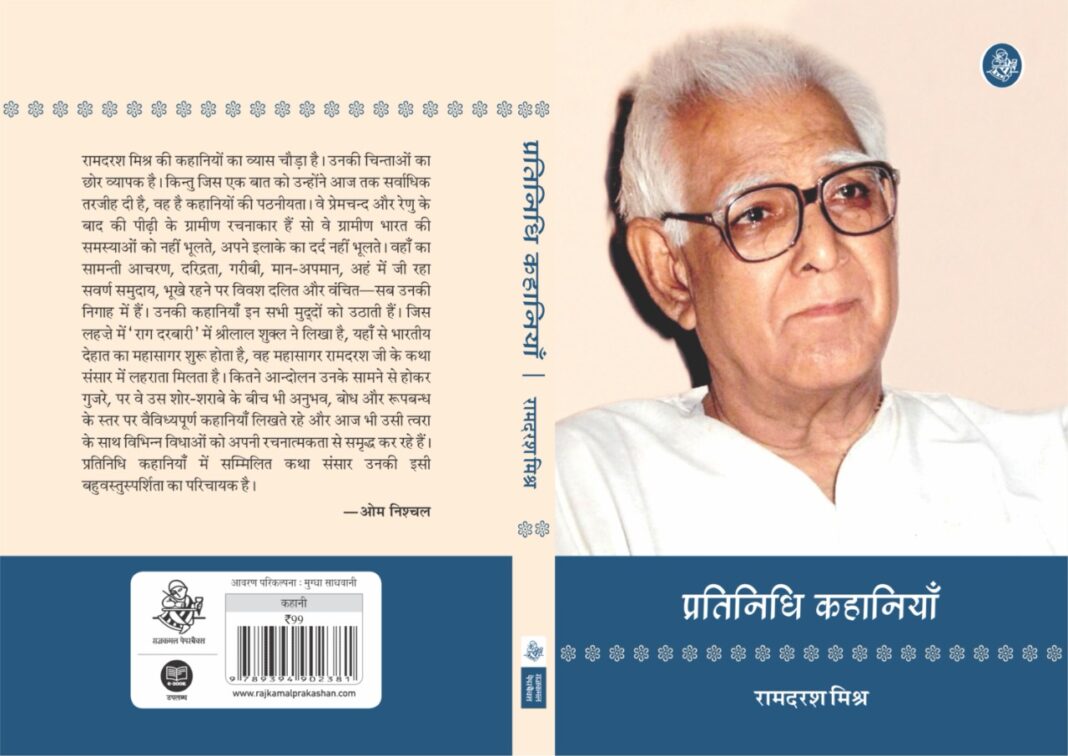

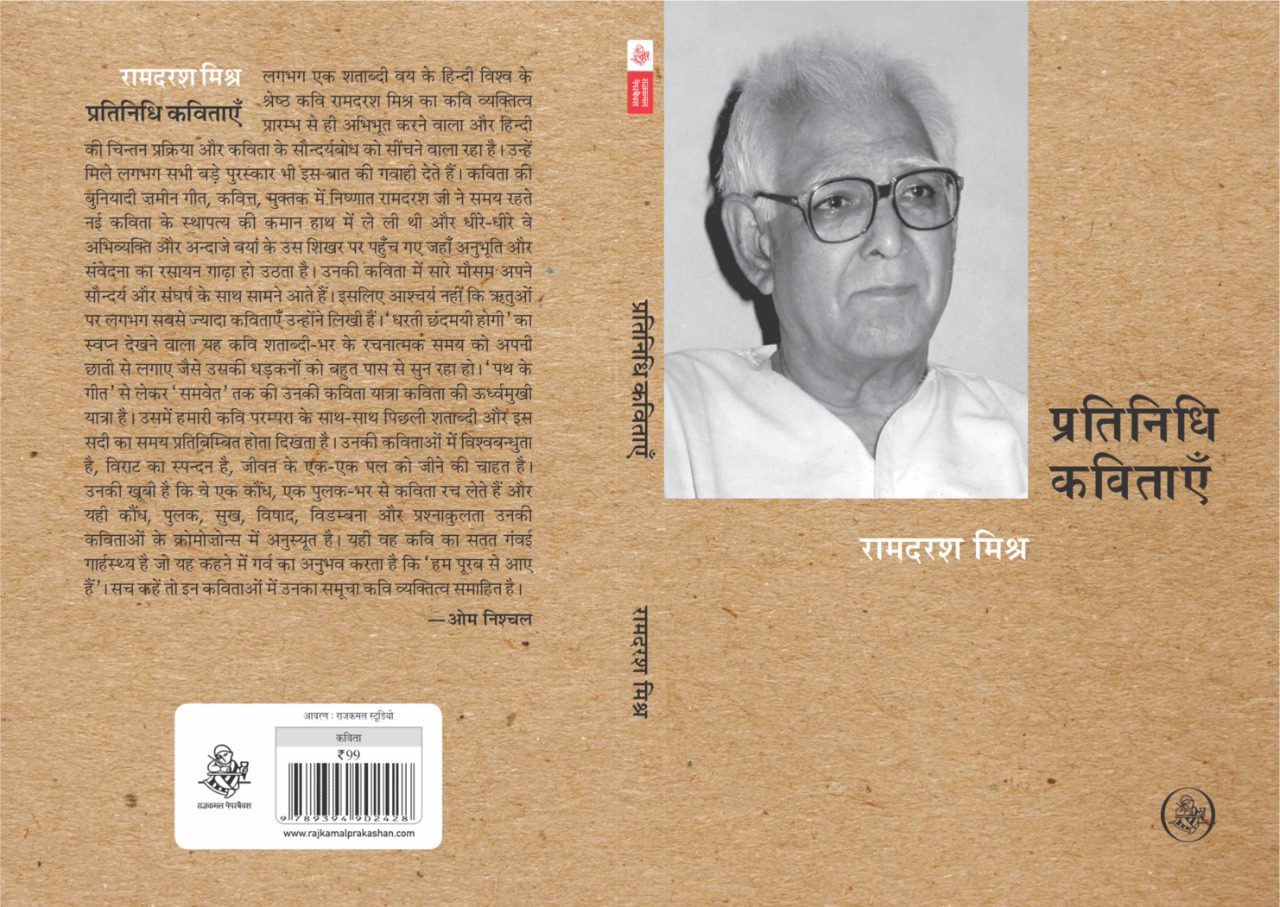

कहानी- रामदरश मिश्रI

गांव से कल ही लौटा हूं मां का क्रियाकर्म करके. एक अजब सन्नाटा मन में अंटा पड़ा है. नदी के कटे हुए तट, खेतों में खुली हुई दरारें, उजड़े हुए सिवान…ठूंठ होते हुए पेड़…चारों ओर घूमती मृत्यु की गंध…

“जनता का मनोबल बहुत ऊंचा है, अपनी सारी कठिनाइयों के बावजूद वह बड़ी बहादुरी से जूझ रही है, मैं जनता के इस वीर भाव से बहुत प्रभावित हूं…”

चौंककर रेडियो पर एक मंत्री जी की आवाज सुनी. वे भी कल ही लौटे हैं सूखा क्षेत्र से. उठकर मैंने वाल्ूयम एकदम कम कर दिया और मंत्रीजी की गरजती आवाज ऐसी लगने लगी मानो कोई लाचार व्यक्ति दूर से बोल रहा है. हां, अब ठीक है, यह डूबती आवाज मेरी मनःस्थिति के पास आ गई है. और इसमें वह टूटता प्रदेश कहीं अपना साम्य खोज रहा है.

बस से उतरकर गांव की ओर देखा-सामने एक विशाल भू-भाग अपने समस्त खालीपन से मेरे भीतर उभर उठा. मैं हाथ में बैग लिये कुछ क्षणों तक उदास आंखों से इस विशाल सूने विस्तार को देखता रहा, फिर धीरे-धीरे पैदल गांव की ओर चल पड़ा.

नदी का निचाट कछार…! इस रास्ते मैं कई बार आया हूं इस मौसम में. तब खेत तरह-तरह की फसलों से भरे रहते थे. बांगर पर के खेतों में अरहर की फसल लपसती रही थी, किसानों से रास्ते बजते रहते थे. गांव की लड़कियां और स्त्रियां हंसती हुई खेत में उतराई रहती थीं…आज रास्ते सूने हैं. जाड़े की इस उदास दोपहरी में खाली फटी हुई जमीन लेटी है और मैं उदास पंगडंडियों से सरकता जा रहा हूं…मां मर गई है, मन की उदासी इस विशाल भू-भाग की उदासी के साथ मिलकर गाढ़ी हो रही है.

नदी के तट…तट ही तट…पानी की एक रेखा बीच में आहत-सी खिंची है और तट का लंबा विस्तार यहां से वहां तक फट गया है.

लोग अब लोग नहीं रहे, व्यक्ति बन गए हैं जो कहीं-कहीं नदी में नहा रहे थे, मुझे आता देख सूनी आंखों से ताक रहे थे. तट पर कुछ गंदे कपड़े सूख रहे थे जिन्हें कुछ नंग-धड़ंग बच्चों ने धोकर फैला दिया था…नाव थकी-सी एक किनारे पड़ी थी.

नदी के बाद कछार का बीहड़ इलाका. दूर तक रेत-ही-रेत…हर साल बाढ़ आती है, सारी हरियाली निगल जाती है और छोड़ जाती है सन्नाटा, भुखमरी…लेकिन रबी के लिए ओदी जरूर दे जाती है-बेबसी और अभाव में भी एक हंसता हुआ सपना.

इस साल बाढ़ नहीं आयी, पानी भी नहीं बरसा. खरीफ की फसल जो गई सो गई, रबी की फसल के लिए भी जमीन तैयार न हो सकी. बांगर और कछार एक-से. मगर बांगर पर बिजली के कुएं तो हैं, नहरें तो हैं, लेकिन यह कछार एकदम अपने भाग्य पर ठहरा हुआ, कहीं कोई सुननेवाला नहीं.

खपरैलों पर उदास धूप में लौकी-कोहड़ों की सूनी बेलें फैली हुई थीं. तिजहर हो गई थी. घर पहुंचा तो पिताजी तीर बांस लिये बैलों को चरन पर से अलगाते दिखाई पड़े. उनकी दुबली-पतली काया दाढ़ी बढ़ जाने से और भी विषादग्रस्त दिखाई पड़ रही थी. मैं उनके सामने जाकर खड़ा हो गया. गमी में प्रणाम नहीं करते. उन्होंने मुझे देखा, खड़े-खड़े क्षण-भर देखते रहे, फिर उनके सर्द चेहरे पर एक रेखा उभरी, कांपी और सारा ठहराव टूट गया.

तड़ाक…

मैंने चौंककर देखा…बैल ने पगहा तुड़ा लिया था. पिताजी नहीं चौंके जैसे यह तो सामान्य घटना है. बोले-”क्या हो! बैलों का पेट भरता नहीं, पगहा न तुड़ायें तो क्या करें! पहले तो दिन में कई बार तुड़ाते थे, अब तो गलकर आधे रह गये हैं.”

मैं देखता रहा-बैलों के शरीर का मांस गलकर बह गया है, हड्डियां-ही-हड्डियां बच गयी हैं.

“एक तो मर गया.” बड़े कष्ट से पिताजी ने कहा.

मैं चुप रहा. पिताजी बोलते गए, “भयंकर अकाल फैला हुआ है, न पशुओं को चारा मिलता है, न मनुष्यों को भोजन.”

“हे राम!” कहकर पिताजी चुप हो गये और उनकी चुप्पी में न जाने कितनी व्यथायें उभर आयीं.

बस स्टेशन से देखता आ रहा हूं-नदी, खेत, गांव और लगता है कि इस छः मील की सारी उदासी पिताजी की चुप्पी में समा गयी है.

पिताजी काठ की एक चौकी पर बैठ गये और मैं एक चारपाई पर. अन्दर से बूआजी लोटे का पानी लिये निकलीं तो मैं धक्क से रह गया. लगा मां लोटे का पानी लिये निकली हों. मन एकाएक कितनी स्मृतियों से भर उठा, कितनी यात्राओं की वापसी और लोटे का जल लिये मां का निकलना…

“कल ही आयी है.” बूआ जी की ओर लक्ष्य करते हुए पिताजी ने कहा.

फिर चुप हो गए जैसे किसी भंवर में फंस गए हों.

“तुम्हारी मां तुम्हें देखने को तड़पती रह गईं. उनकी आंखों में अंतिम दम तक जैसे एक ही प्यास थी-तुम्हें देखने की. तुम समय से न आ सके.”

मेरे भीतर एक हूल-सी मारने लगी. मां की तरल निरीह आंखें मुझमें भर आयीं. मैं भीतर-भीतर गलने लगा. मेरे रक्त में बचपन से लेकर अब तक का समय बहने लगा-हर पल में, हर मोड़ पर, हर व्यथा में मां…हर संघर्ष में मां…जब से शहर में रहने लगा था, मां अकेली छूट गईं…पिताजी के साथ. मैं इकलौती संतान परिवार के साथ शहर में.

“तुम्हें मरते समय देख नहीं पाऊंगी.” हर बार घर जाने पर मां कहतीं और हर बार मेरे लौटने से पहले बेचैन हो उठतीं. मैं हंसी में टाल देता. मां और भारी हो आतीं.

मैंने कई बार मां से शहर चलकर अपने साथ रहने को कहा था, लेकिन वह पिताजी को छोड़कर आने को राजी नहीं हुईं और पिताजी खेती-बारी छोड़ने को तैयार नहीं थे.

मेरे भीतर एक पल में कितना कुछ बह गया. एकाएक याद आया कि पिताजी ने कुछ कहा है और मैंने सफाई देते हुए कहा-”पिताजी, मैं अपनी ओर से समय से ही आया, किंतु एक तो यहां से चिट्ठी जो पहुंची वह सात दिन में पहुंची, दूसरे छुट्टी लेने में और इंतजाम करने में दो दिन का समय बीत गया और आने में दो दिन.”

“पाताल में बसे हुए हैं न हम लोग, चिट्टी-पत्री के आने-जाने में कितना समय बीत जाता है, सरकार तो जानती भी नहीं कि इस देश में यह इलाका भी है.” पिताजी दुःखी स्वर में बोले.

“क्या हुआ था मां को?”

“बीमारी तो कोई खास नहीं, कुछ पेट-वेट का मर्ज था, वह तो पहले से ही था. लेकिन इधर पेट में बहुत तेज जलन होने लगी थी. यहां के वैद्य लोग चूरन देते रहे किंतु फायदा नहीं हुआ. रात भर चीखती रही और एक दिन सब कुछ समाप्त.”

मुझे मालूम है कि मां के पेट में अक्सर दर्द होता था. जब मुझे भी वह दर्द होने लगा तो शहर के डॉक्टरों से मालूम हुआ कि वह हाइपर एसिडिटी है जो मुझे मां से मिली है. डॉक्टर कहते हैं कि इसके बहुत बढ़ जाने पर पेट में गांठ पड़ जाती है और फिर फोड़ा बनकर फूट जाता है और पेट में जहर फैल जाता है. मां इसी से मरी है, इस रोग में दवा के अलावा काफी दूध चाहिए.

“क्या खाती थी मां बीमारी में?” गांव की हालत जानते हुए भी मैंने अभ्यासवश पूछ लिया.

“क्या खाती थी? अरे, यहां खाने को और मिलता भी क्या? चना, मटर, मक्का, सत्तू, भूजा-और वह भी कहां मिलता है इन दिनों? घर-घर तो भूख दहाड़ रही है, पैसा देने पर भी तो कोई अन्न नहीं मिलता.” पिताजी आहत स्वर में बोले.

तो मां मर गई मटर और मक्का खाकर. उसे पेट की बीमारी में खाने को अच्छा अन्न भी नहीं मिल सका. मुझे लगने लगा कि मां की मौत का जिम्मेदार कहीं मैं भी हूं-न उसकी दवा करा सका और न उसके पथ्य के लिए पर्याप्त पैसा भेज सका.

पैसे ही याद आयी तो हाथ जेब की ओर चला गया. हां, सौ रुपये सही सलामत हैं. इसी का इंतजाम करने में तो दो दिन लग गए थे. मेरी भी क्या कमाई है कि मौका पड़ने पर सौ रुपये भी नहीं निकाल सकता.

“पिताजी, ये रुपये लाया हूं, सौ हैं.”

“ठीक है, जो है सो है. इस जमाने में किसी तरह काम चलाना है, पैसा देने पर भी सामान कहां मिलते हैं?”

पिताजी ने मेरे रुपयों की संख्या पर कोई टिप्पणी नहीं की, कभी नहीं करते. उन्होंने घर के लिए कभी पैसे नहीं मांगे जैसा कि गांव के लोग अपने घर के कमासुतों से मांगते हैं. वे जानते हैं मेरी मजबूरियों को, शहर में परिवार लेकर रहने वाले एक व्यक्ति की मजबूरियों को.

शहर में राशनिंग चल रही है, रोज रेडियो पर नेताओं के भाषण आते हैं-देश संकट में है, अन्न का अपव्यय नहीं करना चाहिए, समारोहों में एक सौ आदमी से अधिक को नहीं खिलाना चाहिए-यह एक जुर्म है.

मगर मैं प्रायः देखता हूं समारोहों का फैलाव. सौ आदमी बाहर खाते हैं तो चार सौ आदमी परदे के पीछे. और नेता लोग देश का काम-धाम छोड़कर इस प्रकार का अपव्यय करने वाले धनपतियों के बेटी-बेटों को आशीर्वाद देने जाते हैं. अभी उस दिन मेरे मुहल्ले में रहने वाले एक सेठ की बेटी से मंत्री के बेटे की शादी थी और मैंने जो तमाशा देखा उसे बयान नहीं कर सकता. इसलिए जब रेडियो पर नेताओं के भाषण आते हैं, रेडियो बंद कर देता हूं-स्वार्थी, बकवासी, देशद्रोही!

तिजहर ढल रही थी, मैं पास के गांव के बाजार के लिए निकल पड़ा, धीरे-धीरे चीजें खरीदनी हैं न! गांव के बीच से होता हुआ जा रहा था, भयंकर सन्नाटा. मुझे याद हो आयी बचपन में देखे हुए प्लेग की. गांव में भयंकर सन्नाटा. जैसे अभी-अभी कोई तूफान गुजरा हो. लोग मुझे देखते थे, प्रणाम-आशीर्वाद होता था. सब कुछ एक अजनबी की तरह. कुछ लोग दीवार से सटे हुए धूप के सहारे बैठे अपने मैले कपड़ों में से चीलर निकाल रहे थे, कुछ औरतें एक-दूसरे के सिर से जूं निकालकर मार रही थीं, कुछ उपलें पाथ रही थीं. गुड़साल सूना था, उसमें घुसकर एक कुत्ता लेटा हुआ था. दरवाजे-दरवाजे पर बच्चे खाली कटोरे लिये रो रहे थे या रोकर थक गए थे-पेट निकले हुए, हड्डियां उभरी हुई, आंखों में एक थका अंधकार.

लोग धीरे-धीरे बाजार की ओर निकल रहे थे जैसे खेत में खड़े किए गए धोखे चल रहे हों. मैं गांव के बाहर हुआ, सामने खेत बोए-अनबोए पड़े थे.

“खेत अनबोए पड़े हैं.” मैं अपने से बातें करने लगा था.

“पा लागी, बबुआ!” आगे-आगे सरकते हुए एक आकृति पीछे मुड़कर बोली-”बबुआ, जब कुछ होना ही नहीं है तो घर में जो दो-चार दाना रखा हुआ है उसे भी कौन बरबाद करे?” फिर वह हांफने लगा.

“दुधई…अरे तुम!”

“हां, मालिक!”

“कहां से?”

“अब का बताएं, बबुआ, मजूरी-पताई तो मिलने को नहीं. चम्पारन का एक आसरा होता था, इस समय हम लोग वहीं जाकर धान-वान काटते थे, दिन गुजर जाते थे. सुना है वहां भी सूखा पड़ा है, कुछ काटने-ढोने को रहा ही क्या?…बबुआ, अब खाने बिना हम लोग तड़प-तड़पकर मर रहे हैं, यहां से वहां, वहां से यहां घूम रहे हैं कुछ पाने की जुगाड़ में.”

“इस गठरी में क्या है, दुधई?”

“अब का बताएं मालिक, अब तो इसी का सहारा रह गया है न…पेड़ की छाल है…लेकिन बबुआ, हम लोगों के पास पेड़ भी तो नहीं हैं. किसी के पेड़ की छाल काटो तो गाली-मार सहनी पड़ती है.”

पेड़ की छाल आदमी खाता है…कितना अमानुषिक! उफ! लेकिन मेरे लिए मानव की यह बेबसी नयी नहीं है. मैंने उसके कई रूपों, रंगों के बीच से यात्राएं की हैं. गोबरहा-पशुओं के गोबर में से अन्न के दाने निकालकर खाना क्या कम बेबसी है? हमारे यहां के हलवाहे खाते हैं और हम समाजवाद, मानवतावाद, प्रजातंत्र आदि का नारा लगताते नहीं अघाते.

दुधई मेरा हलवाहा है. मैं मर्माहत-सा बाजार चला जा रहा था और वह धीरे-धीरे मेरे पीछे सरका रहा था जैसे कोई प्रेत.

कें कें कें…

पेड़ पर एक बड़ा पंक्षी छोटे पक्षी को दबोचे हुए था.

मैं विचलित होकर देख रहा था.

“आ…को देख रहे हैं, मालिक? चिरई चुरुमन भी अपना धरम खो बैठै हैं. खेतों के ऊपर उड़ते रहते हैं. कहीं कोई दाना दिखाई नहीं पड़ता, पटपटाकर मर रहे हैं. क्या करें, अपनी जाति के छोटे-छोटे पक्षियों को मारकर पेट की आग बुझा रहे हैं.”

चें चें चें…स्वर धीरे-धीरे ठंड पड़ गया.

चोंय…चोंय…चोंय…चोंय…ढलती धूप सूअर के चीत्कार से और भी उदास हो गई. एक श्मशान सहसा चिल्लाता हुआ मालूम पड़ा.

“चमरौटी के चमार एक सूअर मार रहे हैं, अब सूअर ही सहारा रह गए हैं. रोज दो-एक कटते हैं. चमरिया की पूजा भी हो जाती है और पेट की भी पूजा.”

दुधई ने फिर पैलगी की और डगमगाता हुआ अपनी झोंपड़ी की ओर बढ़ गया. मैं सूनी हरिजन बस्ती के बीच से धीरे-धीरे बाजार की ओर बढ़ गया.

बाजार में पहले से ज्यादा भीड़ थी. लेकिन शोर नहीं था. लोग लेन-देन के लिए अजनबी से घूम रहे थे, काम ही क्या था? लेकिन लेन-देन का शोर नहीं उठ रहा था. बनिया दुकान पसारे बैठे थे और लोग अपनी खाली जेबों में हाथ डाले सामने से गुजर-गुजर जाते थे. कुछ बनिया से उधार के लिए चिरौरी कर रहे थे और बनिया अपनी असमर्थता के साथ झिड़क रहा था.

मैं अं अं अं अं…

चिक्क खसी को रेत रहा था. थाने के सिपाही जी, किसी साहब के चपरासी जी, बाबू साहब की खबासजी और कुछ बाहर से आए हुए देहाती बाबूजी लोग उसके आस-पास घिरे थे. कुत्ते बहते हुए खून के लिए लड़ते हुए आपस में कटाउंझ कर रहे थे और पेड़ से बंधे कुछ बकरे आंखों में अजब भय भरे सब कुछ देख रहे थे. चील ऊपर चक्कर काटती हुई टिहा रही थी, बाजार थर्रा उठता था.

भर्र भर्र भट भट भट…

एक शोर बाजार के सन्नाटे को कुचलता हुआ आया.

बाबू साहब हैं, छावनी पर आ रहे हैं, देखा नहीं उनका खबास गोश्त खरीद रहा है…

मैंने बाबू साहब को फिर देखा-और मोटे हो गए हैं. उनके भार से मोटर साइकिल के पहिए कराहते-से लग रहे हैं. उनके साथ एम.एल.ए. साहब भी हैं. कल कोई सभा है कांग्रेस की, जिसमें भूखी जनता को उपदेश पिलाया जाएगा. हां, बाबू साहब को इस बार कांग्रेस चुनाव-टिकट देने वाली है.

तो क्या बाबू साहब कांग्रेसी हो गए हैं? जमींदार बाबू साहब…! जमींदारी टूटने लगी तो बहुत-से खेत बेचकर व्यापार में लगा दिया, अब कई कारखानों के मालिक हैं और कांग्रेसी भी. एक जमींदार, एक व्यापारी, एक कांग्रेसी, सभी कुछ एक ही व्यक्ति में…बाबू साहब.

पुलिस के सिपाही, एक सरकारी साहब तथा और बहुत-से देहाती बाबू लोग छावनी की ओर बढ़ गए और भूखी जनता दुकानों के आस-पास चक्कर काटती रही…एक औरत को जड़इया आ रही थी, उठकर कुछ सौदा लेने आयी थर, बाजार में ही गिरकर कांपने लगी और एक बूढ़े आदमी की सूखी खांसी ने इतना जोर मारा कि काटते हुए बकरे की तरह उसकी आंखें छटपटाने लगीं और एक पेड़ का आसरा लेकर जमीन पर पसर गया.

शाम होते ही गांव में मौत का सन्नाटा छा गया-न कोई खेतों की ओर गया, न अलाव के पास जमघट इकट्ठा हुआ. लोग अपने-अपने घरों के अंधेरे में डूब गए. बहुत-से घरों में न चिराग चले, न चूल्हे. रात शाम को ही गहरी हो गई और अपनी भारी डैनों के नीच जमीन के खालीपन को ढकती गई.

पिताजी तीर बांस लिये चौकी पर लेटे थे और मैं चारपाई पर कम्बल ओढ़े. रह-रहकर वे बातें करते थे और फिर डूब जाते थे किसी अंतर प्रदेश में और मैं भी रात के सन्नाटे में भारी हो रहा था. अंधेरे में हम दोनों अलग-अलग एक ही व्यथा में डूब रहे थे-मां. पिताजी की आंखों के सामने उभरते अकेलेपन को मैं अनुभव कर रहा था. लम्बी यात्रा के एक ठहराव पर आकर सहयात्री ने साथ छोड़ दिया किंतु यात्रा को अभी और दूर जाना है-न जाने कहां तक, और वह अकेला है. अब मुड़-मुड़कर पीछे की ओर देख लेता है, तब यात्रा और भारी हो उठाती है.

मुझे लगता था कि अब मां निकलेगी लोटे का पानी लेकर और पास घंटों बैठी हुई हालचाल पूछेगी, सिर पर धीरे-धीरे हाथ फेरती हुई बच्चों के बारे में ढेर-सी बातें करेगी.

घंटों बीत गए, नींद नहीं आयी. चौंक पड़ा-पिताजी शायद रो रहे थे. मैंने सो जाने का बहाना किया, इसलिए उनके रोने में कोई विध्न नहीं पड़ा. हंसते रहे, उनका दर्द बहता रहा और मैं अपने दर्द को भीतर दबाए मुंह कसे रहा. लगा कि मैं भी रो पड़ूंगा, लेकिन अपने दर्द को पकड़े रखा और मेरी व्यथा भीतर-ही-भीतर जमती गई.

सुबह आठ बजे घर से बगीचे की ओर निकला. सफाचट मैदानों पर निरवलंब गिरा हुआ कुहरा अब भी छाया हुआ था, धूप असहाय-सी उसके भीतर रेंग रही थी. कुछ लोग दीवार पर चिपकी धूप से सटे थे. उनके चेहरे से लगता था कि रात अपनी पूरी आर्द्रता और अंधकार से उन पर मोटी-मोटी रेखाएं खींचकर गुजरी है.

मुझे अपना बचपन याद आ गया और डंक मारती हुई सुबहें, रातें मुझमें से तेजी से गुजर गईं, गरम कोट के भीतर मुझमें कंपकंपी होने लगी.

“दुधई मर गया.” कोई बोला.

“मर गया?” चलते-चलते मैं रुक गया. अभी कल ही तो उसे देखा था.

“आज रात को टें बोल गया, भइया. बहुत भला आदमी था.”

भला-बुरा होने से क्या होता है मौत के संदर्भ में? हर मरने वाले के लिए भला शब्द सुनने का अभ्यास पड़ गया है हम लोगों को…लेकिन दुधई सचमुच भला आदमी था. लेकिन भला न होता तो भी मुझे कष्ट तो होता ही. मेरा हलवाहा था वह और उसके साथ मैंने जीवन को अनेक संदर्भों में देखा है.

“गांव के दो हरिजन और मर गए.” एक आदमी बोला.

“और किसी को खबर नहीं?”

“मरना कोई अजीब बात रह गया तो खबर हो, अब तो मौत हर दरवाजे पर धरना दे रही है, कौन कब चल देगा क्या खबर?…और जाड़े की रात में किसी के रोने-धोने की आवाज उठती भी है तो भीगे हुए अंधकार में उलझकर रह जाती है.”

मैं आगे बढ़ा. एक कुत्ता रास्ते पर ठंड से मर गया था और सवेरे-सवेरे कौवों की काली-काली भीड़ उसके आस-पास मंडरा रही थी.

मां का काम हो गया. बहुत संक्षेप में सारी क्रिया की गई. मेरे मन में बहुत पहले से क्रियाकर्म की इस परिपाटी के विरुद्ध-खासकर महापात्रों वाले विधान के विरुद्ध विद्रोह था. लेकिन गांव में ये सारी क्रियाएं निभानी पड़ीं. आलोचनाएं होने लगीं कि मैंने मां का काम बिगाड़ दिया कि कुछ खर्च-वर्च नहीं किया, वैसी पुण्यात्मा के क्रिया-कर्म में काफी टीम-टाम होनी चाहिए थी…मैंने चुपचाप सब कुछ सह लिया और एक बार गुस्से से कुछ लोगों को सुना दिया कि भीड़-भाड़ देखनी हो तो चल जाओ मंत्रियों, नेताओं और सेठों के यहां चलने वाली शादियों में. इस अन्न-संकट के जमाने में अन्न-धन्न का अपव्यय करने के लिए मुझ जैसे आदमी के पास न तो पैसे हैं और न नैतिक साहस.

पड़ोस की चाची बीमार थीं, वे मां की सखी थीं. दोनों को प्रायः साथ देखा था…मैं उन्हें देखने गया था, एक दुर्बल काया खाट पर लेटी पड़ी थी. तन पर एक मैली-सी फटी गूदड़ी थी. चाचा उनके पास गाल पर हाथ धरे बैठे थे. उस घर में और कोई नहीं है. एक लड़का है मन्ना जो कलकत्ता के किसी जूट मिल में काम करता है.

“चाची को क्या हुआ?”

“अब क्या बताएं, बच्चा, कल तो ठीक थी, लगता है रात को ठंड लग गई है.”

“एक ही दिन की बीमारी में चाची ऐसी लेट गईं?” चाचा की आंखें एक बार बहुत भारीपन से ऊपर उठीं, फिर अपने में लौट आयीं. कुछ रुककर अटकते हुए से बोले, “बीमारी तो एक दिन की है, बच्चा, लेकिन भूख कई दिन की है न!”

चाची कराहीं, उनकी आंखें ऊपर को उठीं. मैं धक्क से रह गया-मां की दृष्टि, वही करुणा, वही व्यथा, वही आर्द्रता…

“मन्ना को देखने की रट लगाए हैं लेकिन बेचारे के पास आने का किराया हो तब न?” चाचा बोले.

चाची कराहकर बोलीं, “बेटा, सखी तुम्हें देखने की प्यास लिये अंतिम दम तक छटपटाती रहीं. कितनी भली औरत थीं, गांव सूना हो गया.”

चाची की दृष्टि मेरे भीतर चुभती चली जा रही थी. ओह, मां भी ऐसे ही मरी होगी, ऐसे ही दिखी होगी-वही व्यथा, वही करुणा, बेटे को देखने की वही प्यास…

एक खाली हांडी गिरी और चूर-चूर हो गई. शायद अन्न की तलाश में किसी चूहे ने गिरा दी है.

मेरी इच्छा हुई कि पांच रुपये दे दूं चाची के लिए-मां बहुत याद आ रही थी. हाथ कई बार पाकेट पर गया, लेकिन मैं रुपए नहीं निकाल सका-अभी लौटना भी तो है.

चाची के पास से धीरे-धीरे लौट आया. मैंने पिताजी वे बहुत आग्रह किया कि वह मेरे साथ चलकर रहें. अब यहां क्या रखा है?

पिताजी कुछ चुप होते हुए-से बोले-”हां, रखा तो कुछ भी नहीं है, मगर अपनी खेती-बारी तो है, अपना पुश्तैनी मकान तो है.”

“बेच दीजिए इन्हें.”

“राम-राम, कैसी बात करते हो, बेटा! पुश्तैनी चीज है, कहीं बेची जाती है!”

“लेकिन पिताजी, सोचिए, आपके बाद इनका क्या होगा? क्या मेरे बच्चे यहां आएंगे खेती-बारी कराने?”

“हां, नहीं आएंगे तो मेरे मरने के बाद बेच देना, मैं कैसे छोड़ सकता हूं!”

पिताजी नहीं माने. मैं उन्हें अकेला छोड़कर शहर लौटने लगा. सुना चाची मर गईं, चाचा अकेले भोंकर-भोंकर रो रहे हैं.

चाची मर गई, मेरे पांव चलते-चलते ठिठक गये. चाची की आंखों में वहीं मां की आंखें. मैं मां को नहीं देख सका, लेकिन चाची की आंखों में उसे देख लिया. गांव की बहुत-सी औरतें बीमार हैं, हर औरत मां है, मुझे हर औरत की तड़प में मां की तड़प दिखाई दी…अभावों से घिरा स्तब्ध वायुमंडल, इसमें भटकती मृत्यु की गंध और घर में दम तोड़ती एक मां.

मेरे रुके हुए पांव फिर चल पड़े और गांव के बाहर हो गये. धीरे-धीरे छूटने लगे सिवान पर खड़े अकेले पिताजी, सूने-सूने गांव…फैली रेत…दरारों भरा नदी का तट…

एकाएक बच्चे ने आकर रेडियो तेज कर दिया, “…लेकिन लोग बहुत मनोबल से लड़ रहे हैं, उनमें बड़ी शक्ति है, किसी को भूख से मरने नहीं दिया जाएगा.”

उठकर मैंने खटाक से रेडियो बंद कर दिया और कुछ जरूरी काम निबटाने में जुट गया.

(यह कहानी राजकमल प्रकाशन से प्रकाशित ‘रामदरश मिश्र: प्रतिनिधि कहानियां’ में संकलित है, जिसका संपादन डा. ओम निश्चल ने किया है)